ウィーン最古のレストランとされる「グリーヒェンバイスル」に行ってきました。ここには、モーツァルトやベートーヴェン、ワーグナーら「音楽の都」にふさわしい歴史的偉人から最近の世界的著名人まで、多くのサインが店内の壁面に書き込まれています。どんな店だったか、紹介します。

8代将軍・足利義政が誕生した時代から

「グリーヒェンバイスル」は、ウィーン旧市街の象徴であるシュテファン寺院から徒歩5分ほどのところにあります。

創業は1447年と伝わっています。その頃の日本は室町時代で、1449年には足利義政が第8代の将軍に就いています。そんな大昔から、570年あまりにわたって続いているレストランということになります。

こちらは入り口の写真になります。

ツタが壁面を這う建物で、近くまで来ればすぐにわかります。

やはり「1447」の数字に目が行きます。

こちらが入り口になります。われわれは、予約して夜食で訪れました。

日本語のHPあるけれど…予約は英語かドイツ語で

こちらの店は、ドイツ語、英語、中国語に加え、日本語対応の公式ホームページを持っています。メニューを事前に日本語で確認できるのは、とても良いことだと思います。予約もこちらの公式HPからできます。

ただし、日本語を選択した状態では、予約画面の左下にある「booking-form」をクリックしても反応しません。ブラウザの問題ではなく、どうもシステム上、受け付けないようになっているみたいです。

しかし、言語表示を英語に切り替えたら、予約フォームが出てきます。ドイツ語でも同様です。われわれは予約時、言語を変えたらこうして予約フォームが出ると知らなかったので、店に英文のメールを送って申し込みました。すると、きちんと返事がきて、予約を完了することができました。メールアドレスは、ホームページの下に出ています。

「マーク・トウェインの間」の希望を書き加えて

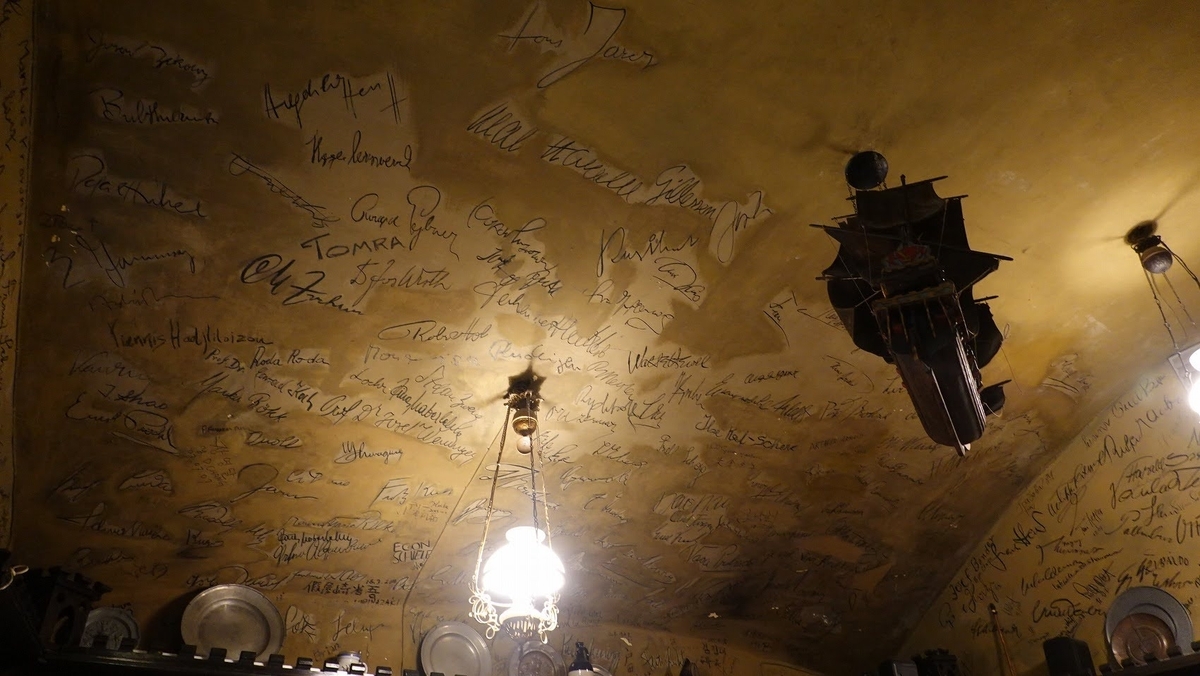

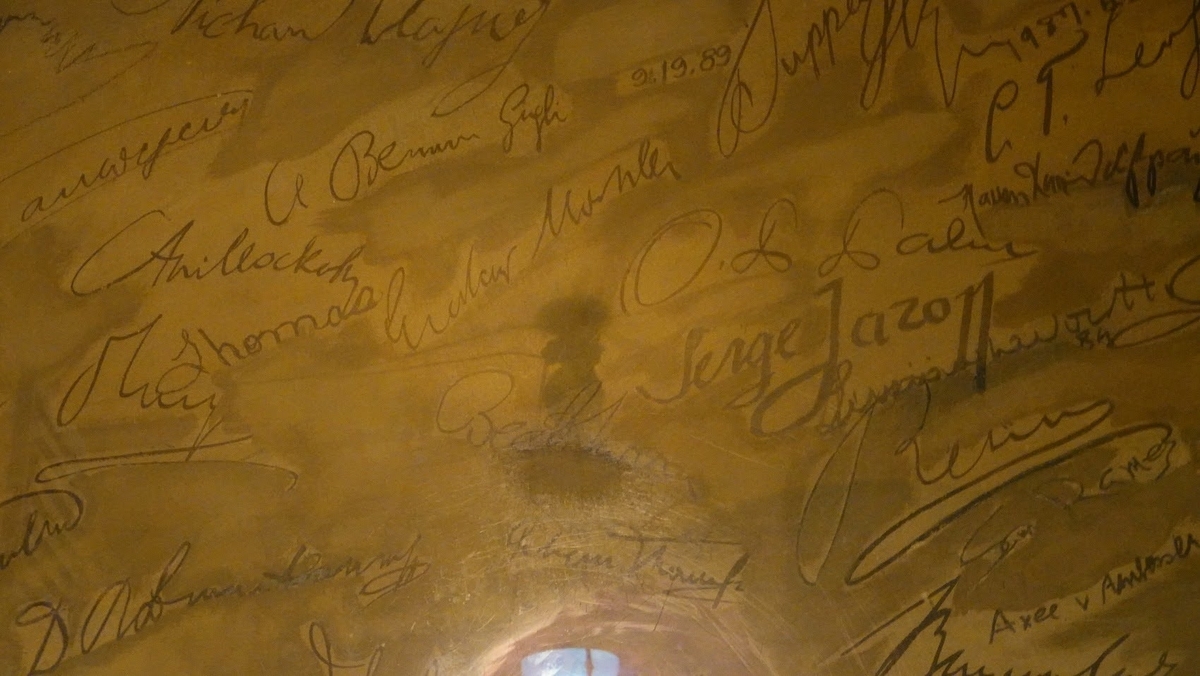

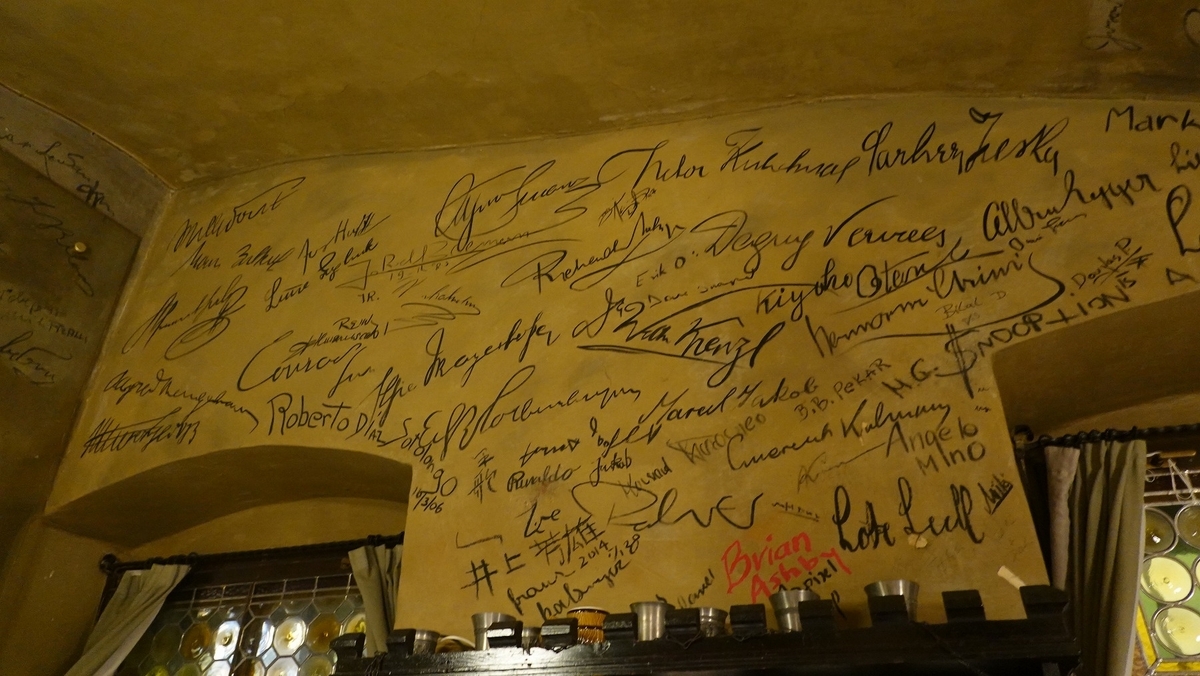

さて、こちらが案内された席です。壁面と天井がサインで埋め尽くされた「マーク・トウェインの間」です。BGMにはモーツァルトやベートーヴェン、ヨハン・シュトラウスらのクラシック音楽が終始流れています。

われわれは予約時、名前や日時など必須項目に加えて、「マーク・トウェインの間で食事をしたい」との旨を書き添えておきました。予約フォームで予約する場合も、「Message」という自由記述できる欄が設けてあります。ここに自分たちのそうした希望を書けばいいかと思います。

ただし、この部屋にはテーブルが5卓しかありません。よって、お願いしても叶うとは限りません。早い者勝ちなのかどうか分かりませんが、われわれは、来店の2ヵ月前に申し込みました。この部屋の席を確約するような返事は店側からもらえませんでしたが、結果的に望み通りになったので、早く予約して損はないのではないかと思います。

メインの料理は20ユーロ台

さて、ここから注文した品です。まずは「前菜の盛り合わせ 2人前」です。

カリッと焼いたパンが付け合わせででてきました。前菜の具をここに乗せて食べたら、おいしかったです。

つづいて、セモリナ団子が入ったコンソメスープです。味は日本で飲むコンソメスープとほぼ同じです。

牛肉の煮込み料理「グラーシュ」です。簡単に言えば、ビーフシチューです。味は日本のビーフシチューと似ていておいしいのですが、肉の食感だけは違います。こちらの肉は噛むと繊維がほろほろとほどけるような感じで、よく言えば食べやすい、悪く言うと歯ごたえがあまりないです。別の店でもグラーシュを食べましたが、同じような食感でした。

こちらのレストラン、歴史は長いものの、値段はそれほど高くありません。メイン料理はおおむね20ユーロ台です。公式ホームページを日本語表示にしたままでは、メニューのページで値段は出ませんが、英語に切り替えると出てきます。気になる方は事前にチェックしてみましょう。

パネルで覆われたモーツァルトやベートーヴェンのサイン

さて、では肝心のサインを見ていきます。

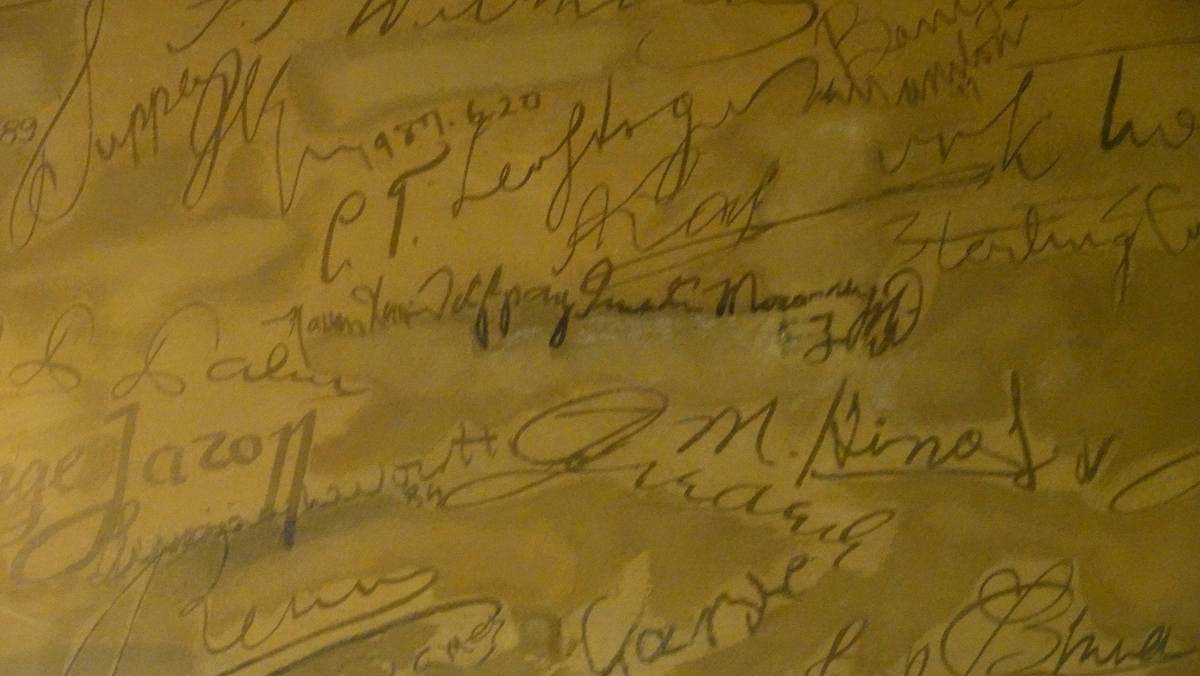

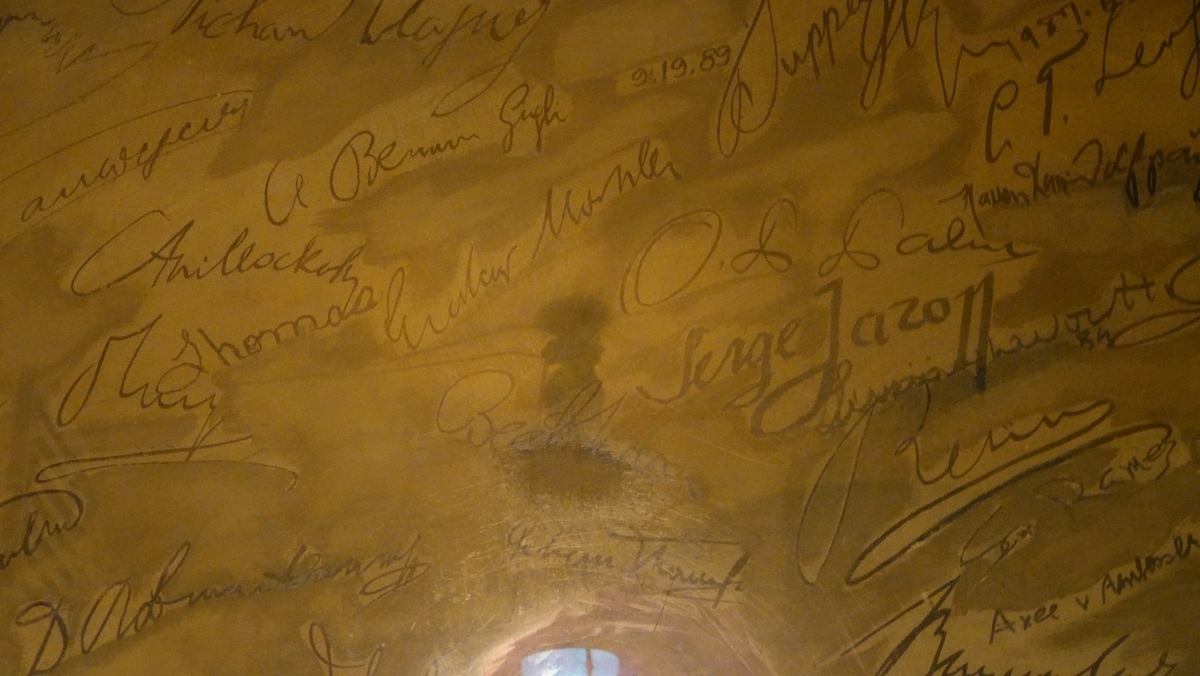

天井の一部を除いて、室内の壁には数えきれないくらいのサインがあふれています。そのうち、最も古いと思われる2面の壁面のサインは、こちらの写真のように、アクリルパネルで覆われて保護されています。この壁面にモーツァルトやベートーヴェンのサインが書かれています。

ここにモーツァルトのサインがあります。どれか分かりますか?

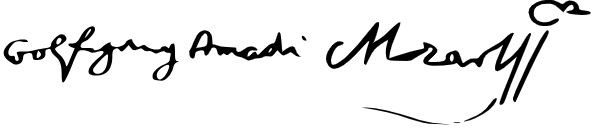

こちらがモーツァルトのサインです。フルネームで「Wolfgang Amadeus Mozart」(ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト)と書かれています。

拡大してみると、このような感じです。

次にベートーヴェンのサインです。どこにあるでしょうか?

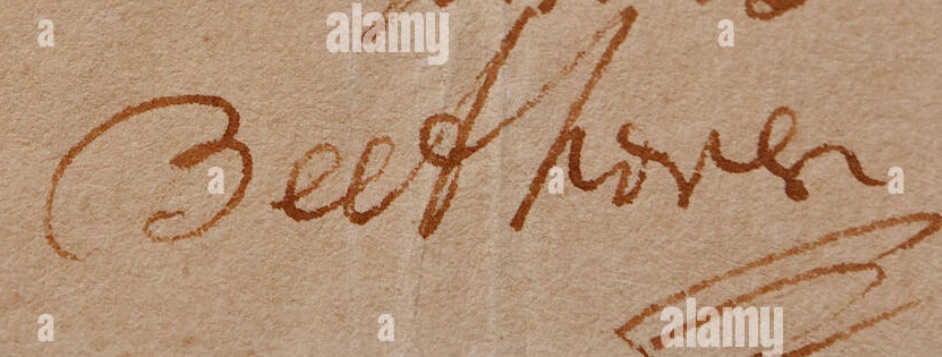

正解はこちらです。「Beethoven」と名字だけ書かれています。

拡大してみます。このような感じです。

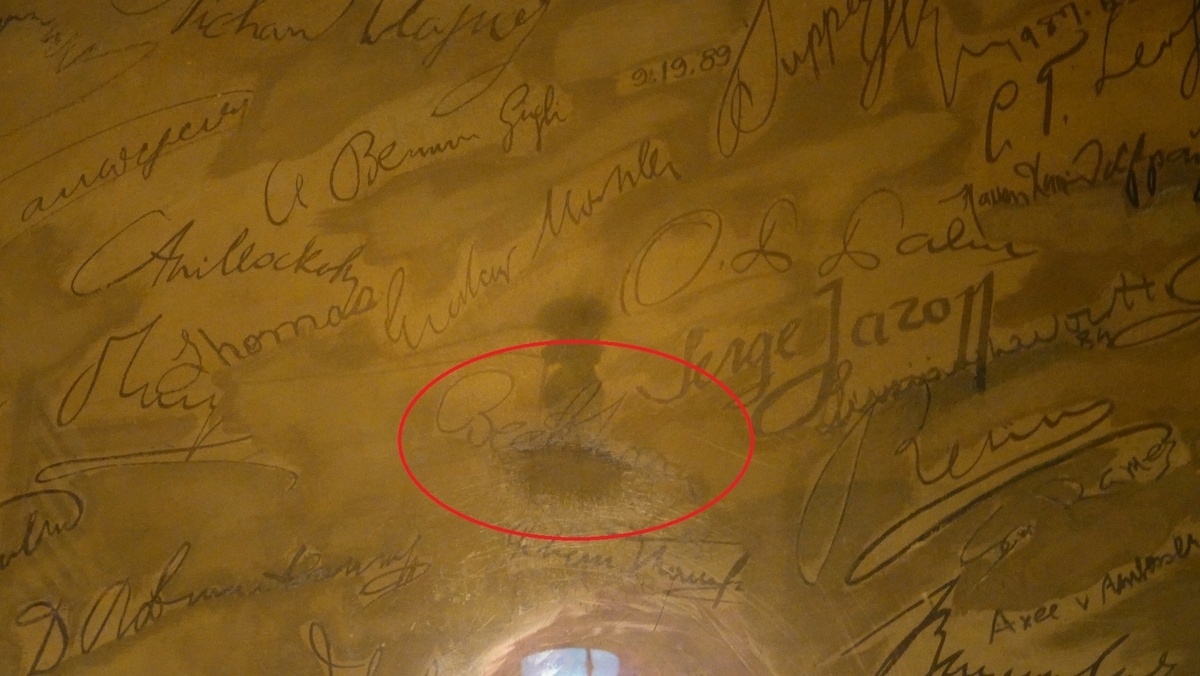

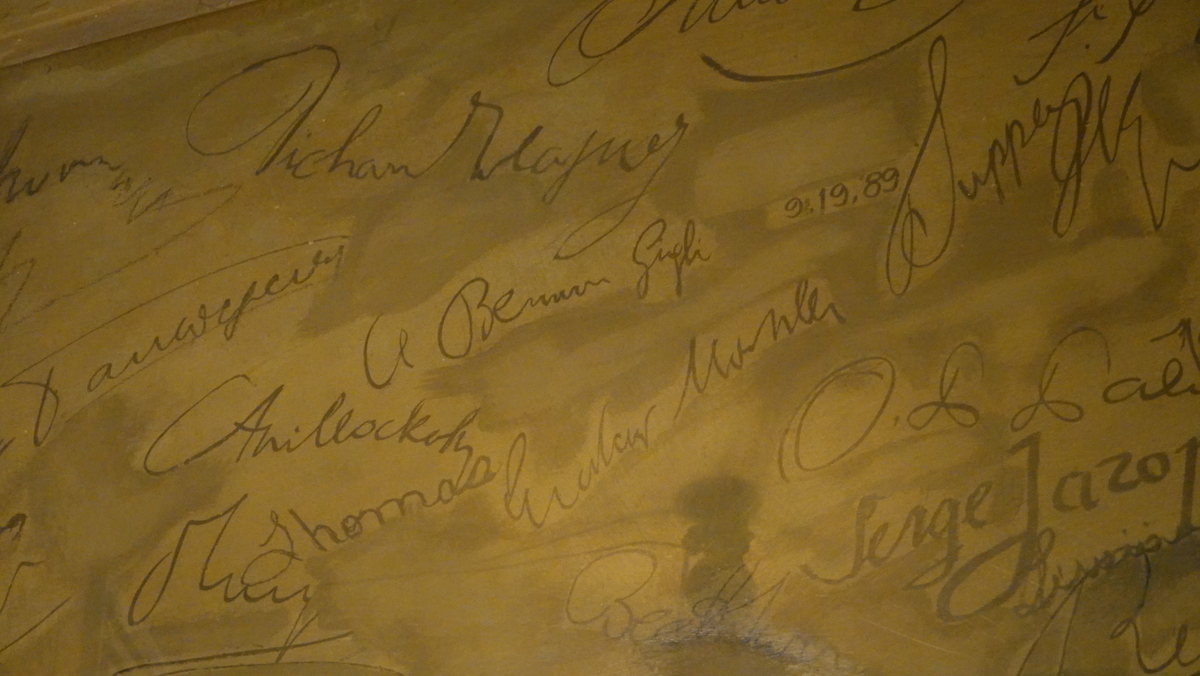

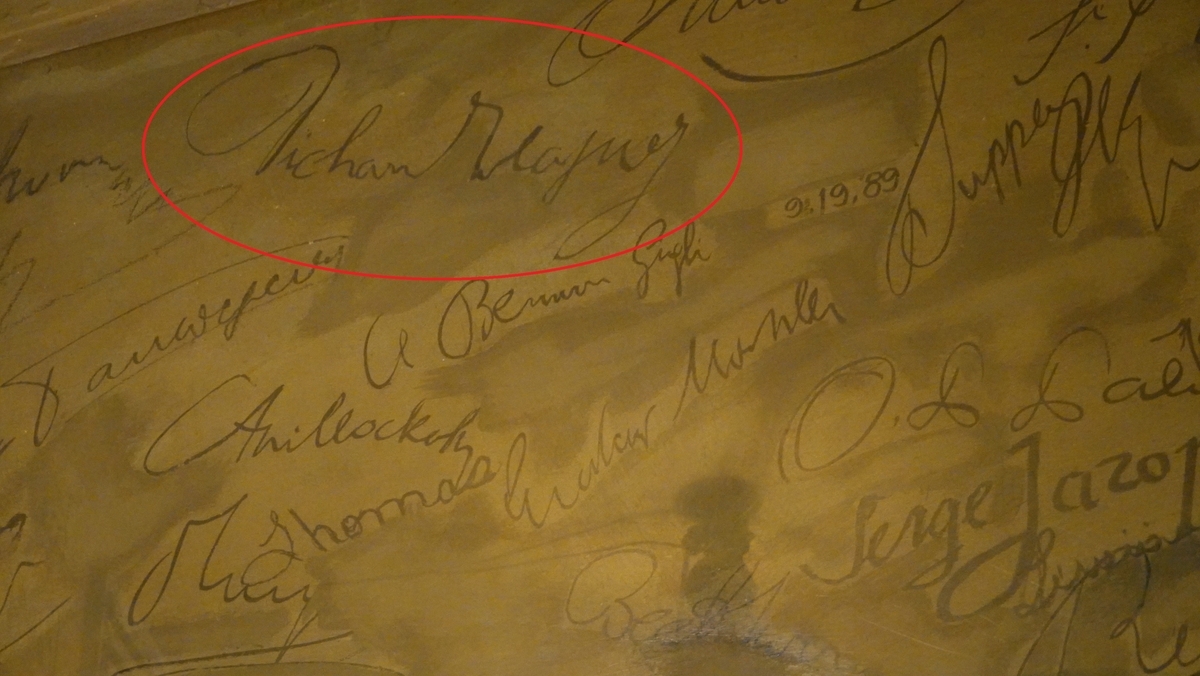

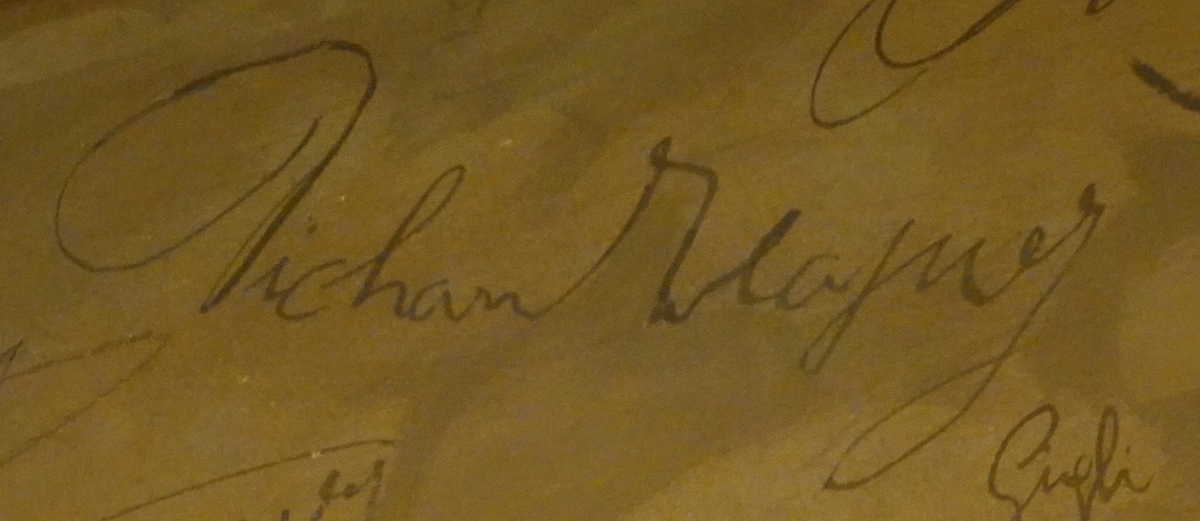

次にワーグナーのサインです。どこにあるか分かりますか?

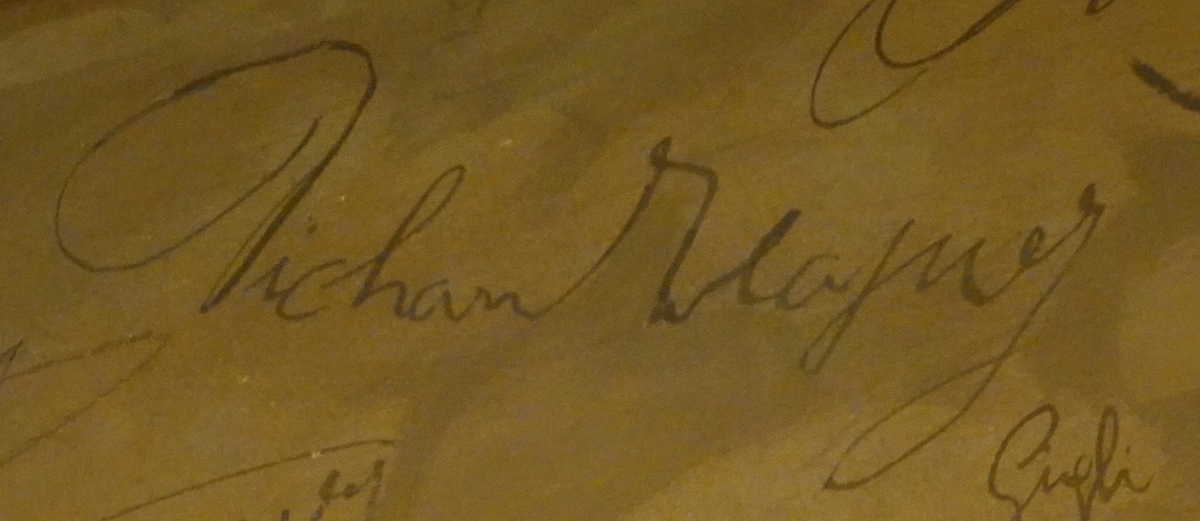

正解はこちらです。「Richard Wagner」(リヒャルト・ワーグナー)と名前と名字の表記になっています。

拡大してみます。

次です。やや画質が荒いですが、作曲家ロベルト・シューマンのサインがあります。

これがシューマンのサインです。

次にオペラ歌手ルチアーノ・パヴァロッティのサインです。「神の声」を持つとされ、「イタリアの国宝」とたたえられた名歌手です。サインは、先ほど見たベートーベンのサインの近くに書かれています。

赤線を引いた部分がパヴァロッティのサインです。

米倉涼子さん、井上芳雄さん、假屋崎省吾さんら日本人も

パネルで覆われていない壁には、存命の人のサインが多く見られます。こちらには、イギリスのミュージシャン、フィル・コリンズのサインがあります。

ここです。

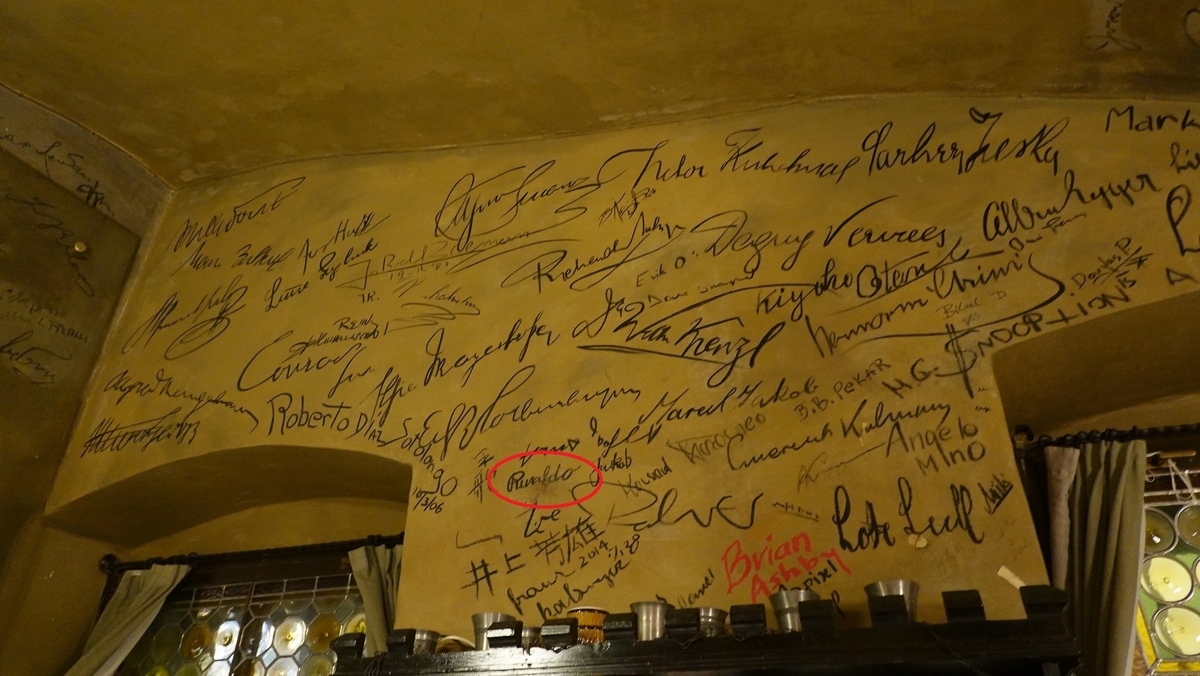

こちらの壁には、サッカーの元ブラジル代表リバウドのサインがあります。また、店員さんの説明にはありませんでしたが、日本の俳優、井上芳雄さんのサインが下の方にあります。ミュージカルなどで活躍されているので、その関係でウィーンに来られたのでしょうか。

リバウドのサインは、こちらです。「Rivaldo」と文字がはっきり読めます。2002年の日韓ワールドカップで、ブラジル代表の背番号10を背負ったスター選手です。その大会でブラジルは、リバウド、ロナウド、ロナウジーニョの頭文字から「3R」と呼ばれた前線の攻撃力を売りに、5度目の優勝を果たしています。

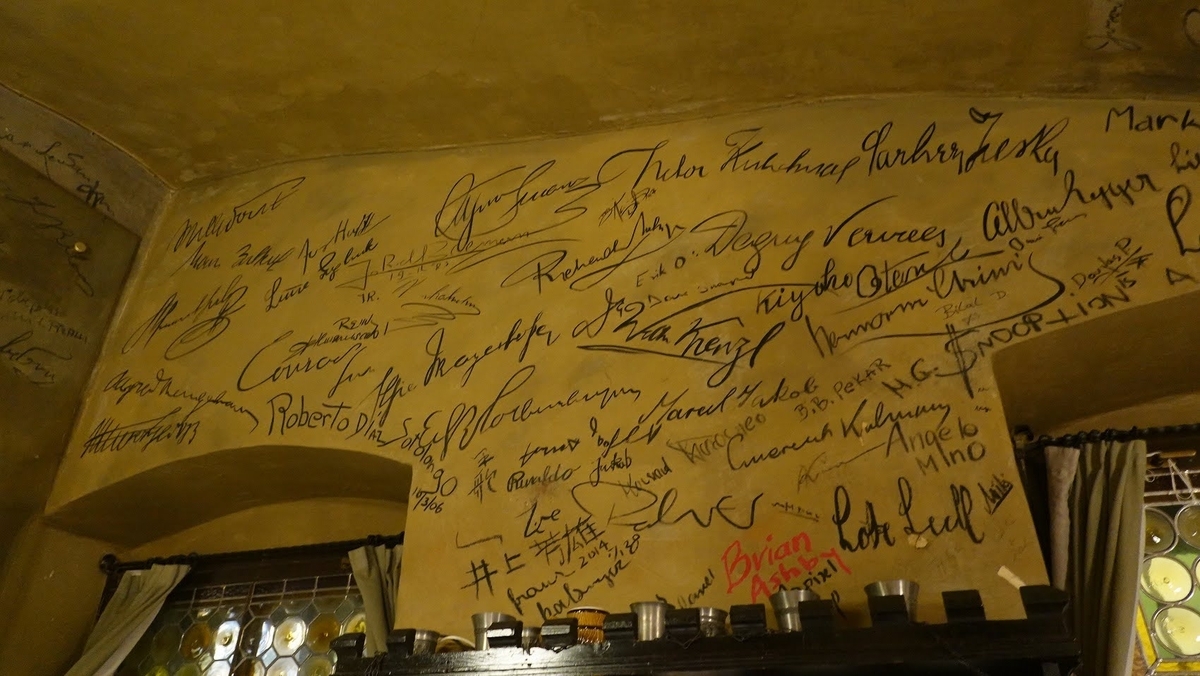

上と同じ写真になりますが、こちらにヒップホップMCのスヌープ・ドッグのサインがあります。

こちらです。「SNOOP」と分かりやすく書いてあります。2024年パリ五輪の閉会式で、4年後のロサンゼルス五輪をPRするための中継ライブに出演したことで、より世界にその名が広がったのではないかと思います。

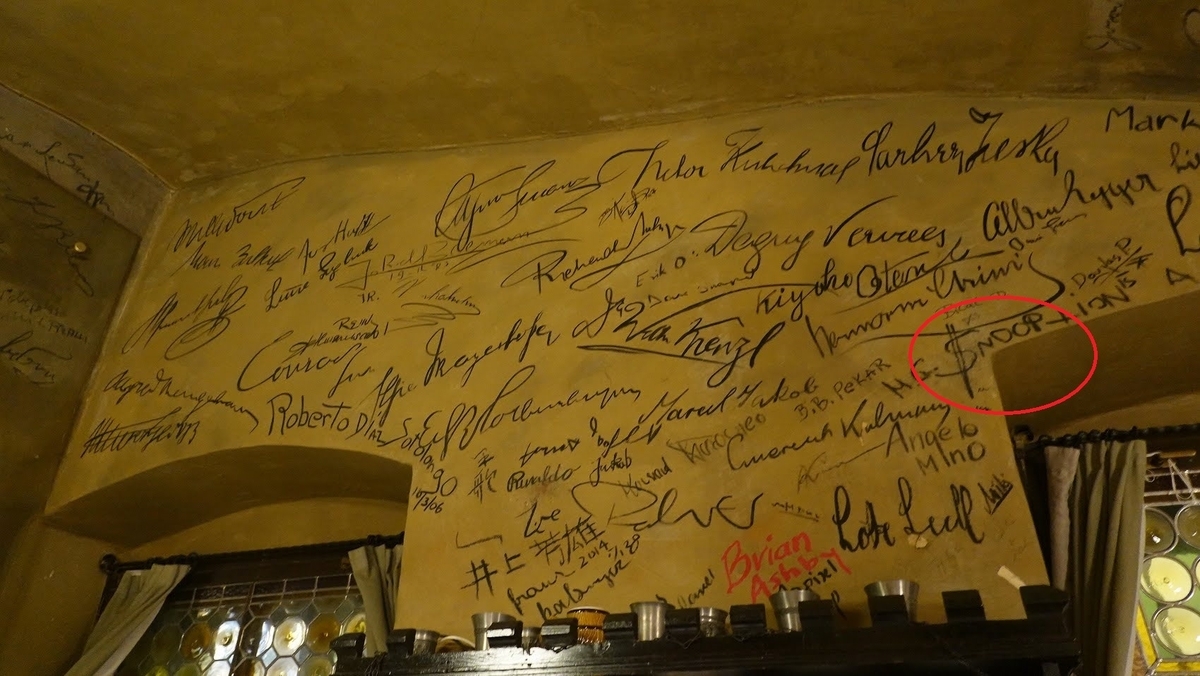

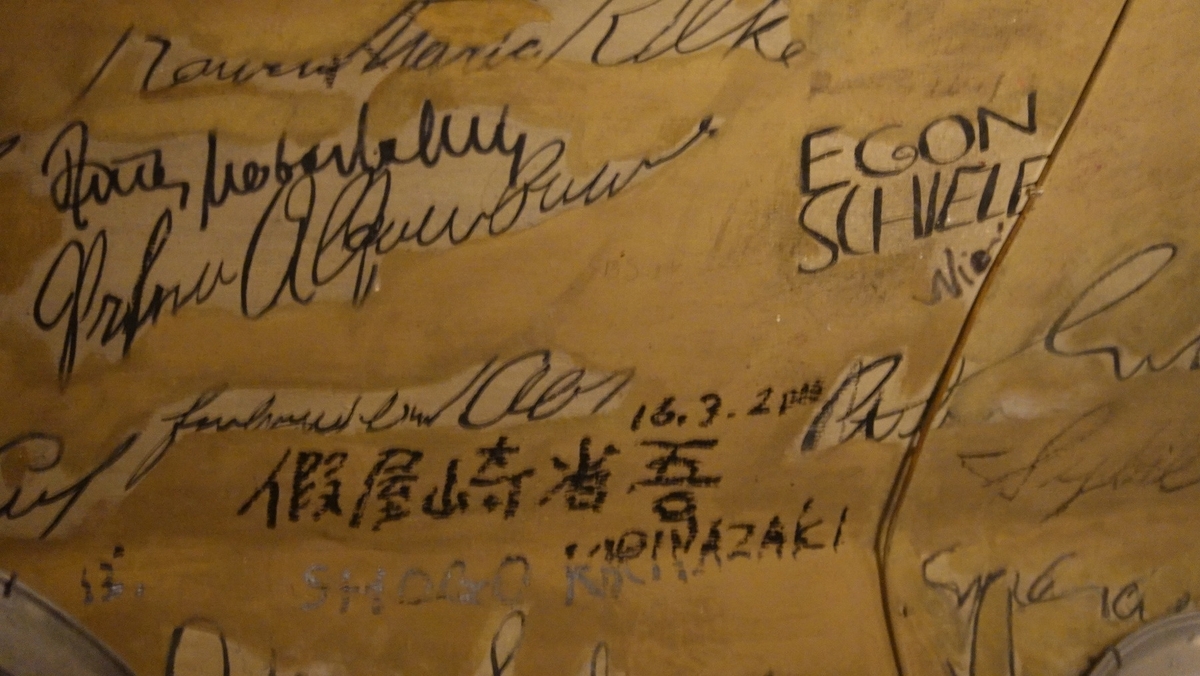

こちらは、画家エゴン・シーレのサインがあります。店員さんの説明にはありませんでしたが、下の方にフラワーアーティスト假屋崎省吾さんのサインがあります。

エゴン・シーレのサインはここです。割と分かりやすいです。ウィーンの画家と言えば、グスタフ・クリムト、そしてシーレ、この2人に尽きます。ウィーンに観光に来て、実際にレオポルド美術館などでシーレの作品を見て、すごく好きになりました。

拡大したら、このような感じです。

そして、米倉涼子さんのサインもありました。入り口上部の壁面に書かれています。

どこに誰のサインがあるかは、店員さんがこうして長い棒を持って、指し示しながら教えてくれます。われわれは90分ほどの滞在でしたが、その間にほかの部屋から2組の客が見学に来て、店員さんはその都度、このように説明していました。なので、仮に来店して、マーク・トウェインの間をあてがってもらえなかったとしても、頼めばちゃんとサインを見ることはできます。臆さず店員さんにお願いしましょう。

われわれが店にいる間、店員さんが説明してくれたサインは、モーツァルトやベートーヴェン、リバウド、スヌープ・ドッグらで、10人前後でした。その店員さんは「どれが誰のサインなのか、自分はこれ以上は分からない」と言って、客の笑いをとっていました。その日の「サイン説明当番」のようなものがあるのかは分かりませんが、同じ人が担当していました。

たまたまこの人だけがあまり覚えていなかったのか、ほかの店員さんもそれほど知らないのか、はたまた実は知っているんだけど、長々と語っていると、この部屋で食事をしている客の邪魔になるので省いているのか、本当のところは分からないのですが、いずれにせよ店員さんが説明してくれたサインは、数が限られていました。

正直言えば、全部を知りたいとは言わないけど、もう少し教えてほしかったなと思いました。

というわけで、店を訪れて、もし店員さんの説明の中に見てみたいサインが含まれていなかったら、どこに誰のものがあるのか尋ねてみるのがよいでしょう。

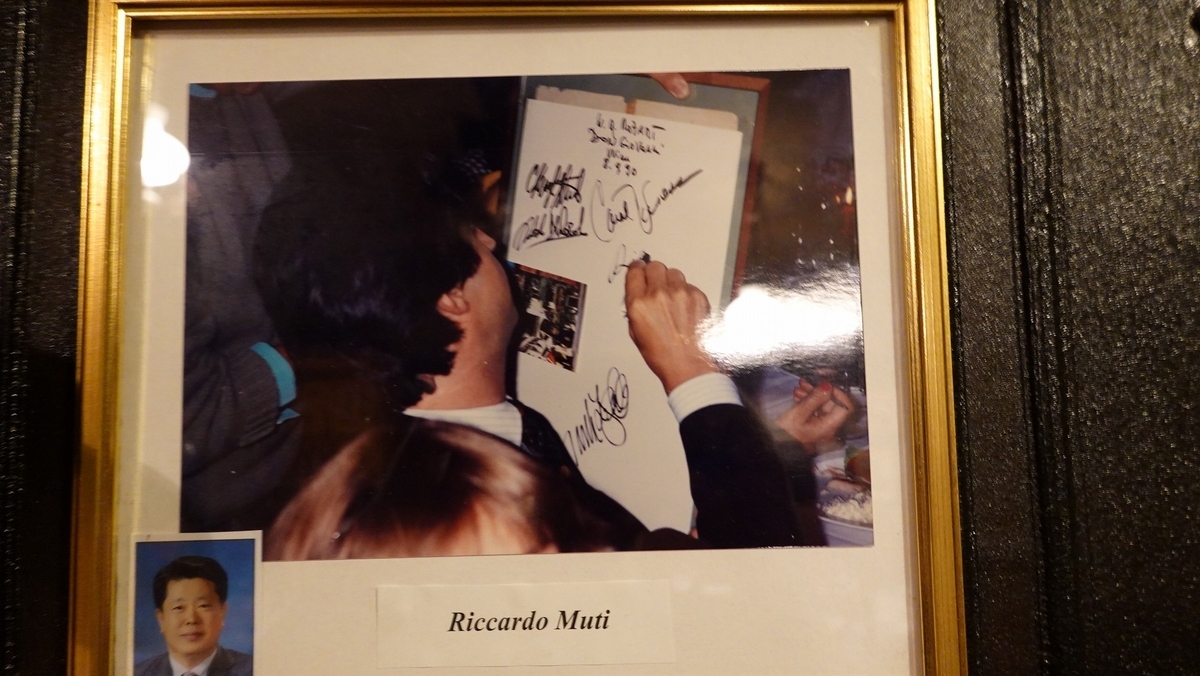

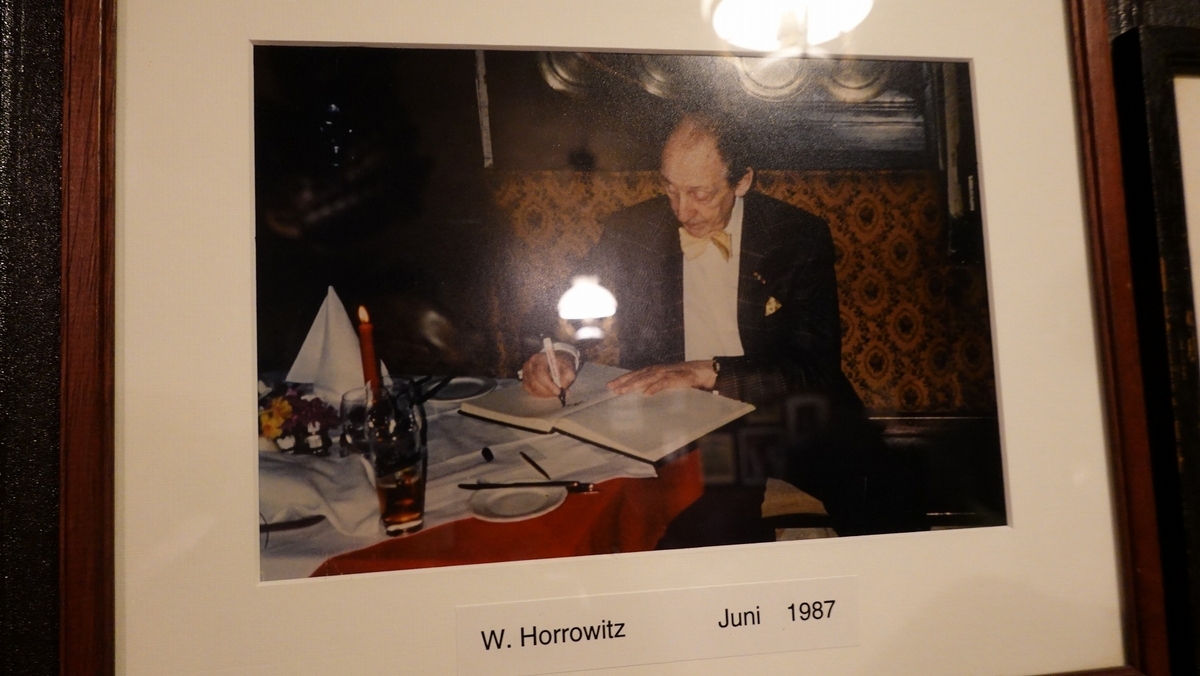

サインを書く有名人たちの写真もあり

有名人が来店した際にサインを書いている様子を写した写真も展示されています。こちらは、イタリア人指揮者のリッカルド・ムーティです。われわれは今回のウィーン旅行において、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会に行きました。そこでベートーヴェンの第九を指揮をしたのが、世界的巨匠のムーティでした。

こちらは、ピアニストのウラディミール・ホロヴィッツです。1987年6月ということは、亡くなる2年前、83歳の時の写真になります。今なお歴代屈指の名ピアニストと評価されています。79歳だった1983年に初めて来日していますが、その際、演奏を実際に聴いた音楽評論家の吉田秀和さんが「ひび割れた骨董」と痛烈な批評文を書いたことで大変有名です。

サインは本物なの?

さて、壁のサインを見た人はきっと、ほとんどの人がこんな疑問を持つと思います。

これって、本物なの?

そう、そこです。どうしても、そういうことを思ってしまうのです。仕方ないことです。

野暮なのですが、少し考えてみましょう。

まず、存命の人のサインは、本物と考えるのが自然でしょう。

サインを捏造でもして、それをもって店の売名に利用しようものなら、訴えられてしまう可能性が出てきます。1人でもそんな人が現れると、残りのすべてのサインも偽物なのではないかと疑いの目が向けられるのは確実です。店側にとっていいことは何一つありません。

というわけで、リバウドもスヌープ・ドッグも米倉涼子さん假屋崎省吾さんも、実際に店を訪れて、ペンを握って書いたと考えるほかないのです。

歴史的偉人たちのサインを見比べてみる

では、亡くなっている偉人についてはどうでしょう。

あれこれ言う前に、百聞は一見に如かずということで、まずはサインを見比べてみましょう。

こちらは、先ほど紹介した店内にあるモーツァルトのサインです。

そして、こちらはWikipediaから拝借したモーツァルトのサインです。紙に書いた署名でしょうから、壁面の文字と同じようなタッチではないと思いますが、それでも「Wolfgang」の「f」や2個の「g」、「Mozart」の「z」や「a」辺りは似ているようにも感じます。

さて、ベートーヴェンもおさらいです。店内のサインは、こんな感じでした。

こちらは、Wikipediaにあるベートーヴェンのサインです。「グリーヒェンバイスル」のサインと違って、フルネームで「Ludwig van Beethoven」となっているので、名字の部分だけを見比べてみましょう。「Bee」に続く「t」と「h」が上に突き抜けている感じは、よく似ています。

こちらは「alamy」というイメージ画像販売会社が扱っているベートーヴェンのサインのサンプルです。手紙の署名とのことです。こちらは「Beethoven」の「B」が、店の壁面の文字と同じように一筆書きになっています。「t」と「h」の上に抜けた感じもWikipediaにあるサインと同じで、総じてグリーヒェンバイスルの壁に書かれたサインとよく似ていると言えると思います。

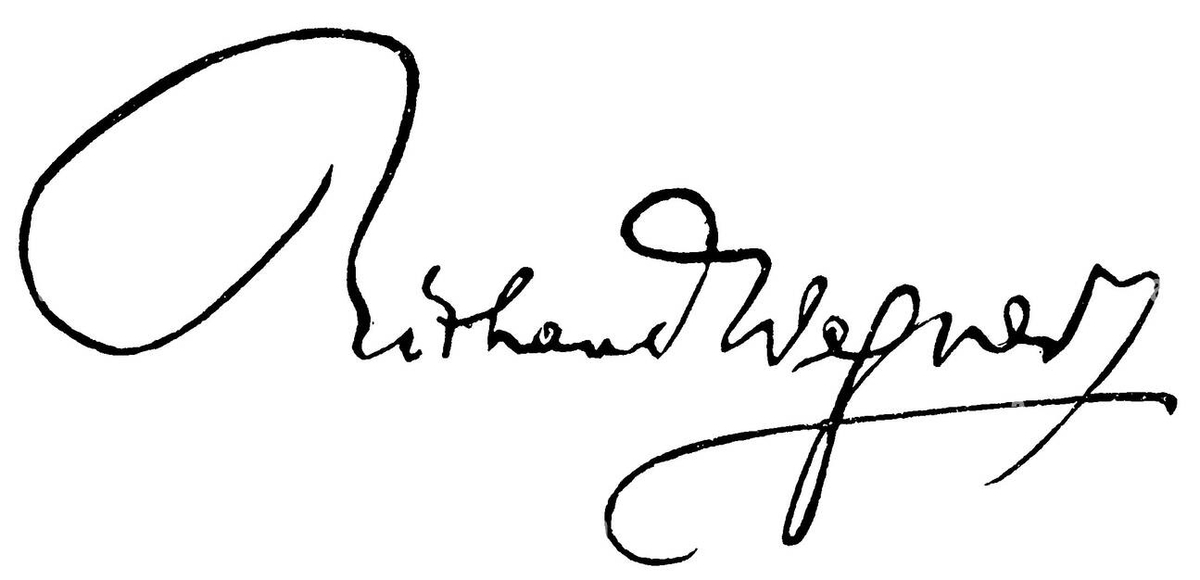

ついでにワーグナーも比べてみます。店内のサインはこのような感じです。

こちらは「alamy」が扱っているワーグナーのサインのサンプルです。「Richard」の「R」は時計回りに楕円を描くように書かれています。また、「Wagner」の「W」は反時計回りに筆を運んで円弧を描いています。これら特徴的な部分はもとより、全体に目を向けてみても、グリーヒェンバイスルのサインと酷似していることが分かります。

というわけで、店の壁にあるモーツァルトのサインもベートーヴェンのサインもワーグナーのサインも、全て本人が書いたっぽく見えるのです。

証明できないのだから楽しむのみ

そんなことを言うと、「有名人のサインの偽造なんて、今の時代に至るまでいくらでもあるでしょう。真似して書くのが上手な人はいるんだから、似ているだけでは本物とはならないのでは」という反論があると思います。

まったくもって、その通りです。

これは、当たり前のことですが、本物かどうかなんて証明できないのです。

サインのインク成分を何かしらの分析にかければ、ざっくりと年代が分かるかもしれません。

しかし、仮にサインがモーツァルトやベートーヴェンが生きていた時代のものだと科学的に割り出せたとしても、本人が書いたという結論は導けません。確度はかなり上がると思いますが、「100%」とならない以上、「決定的証明」と言うには不十分なのです。

そういうわけで、結論としては、「長い歴史を誇る店側が売りにしているのだから、訪れた客としては、本物だと信じて楽しめばよい」ということになるかと思います。

「モーツァルトやベートーヴェン、米倉涼子さんらのサインが壁に書かれたレストランに行ってきた」

そういう土産話ができるだけで十分だと思います。

結論としては…

それでも白黒つけたいのが人というものかもしれません。「本物と思ったのか偽物と思ったのか、どちらか必ず選びなさい」と問われたとしたら、「本物だと感じました」と答えます。

たとえば、モーツァルトについて考えてみましょう。クラシック音楽に興味がないような人でも名前だけは知っているような大作曲家で、オーストリアという国が世界に誇るスーパースターです。人類史に残る天才の代名詞でもあり、ウィーンの街を歩けば、そこら中にモーツァルトの肖像があふれています。まさに、英傑の中の英傑です。

そんな人物のサインを捏造して商売の足しにしていたとしたら、さすがに同業者だけではなく、一般市民からも怒られるはずです。「捏造」とは言い切れないとしても、「怪しい」「疑わしい」と思われるだけでもアウトではないでしょうか。

現実問題としてそうなっていないのだとしたら、「偽物」だという立場を取るのは難しい気がします。

それに、一人の旅行者として見た場合、本物だと信じた方が、幸せだと思いませんか? 楽しかったウィーン旅行の満足度を、さらに高めることができるのですから。

コメント