世界最高峰のオーケストラとされるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を聴くため、本拠地のウィーン学友協会へ行ってきました。

曲目は、ベートーヴェンの交響曲第9番。いわゆる第九です。

第九が世界で初めて演奏されたのは、オーストリア帝国時代のウィーンの街で、1824年5月7日のことでした。

そして、われわれが鑑賞した第九のコンサートが行われたのは、2024年5月です。

つまり、初演から200周年ということになります。

「人類史上最高傑作の楽曲」とも言われる第九の記念コンサートは、どのようなものだったのか。ウィーン学友協会の内部、および演奏内容についてお伝えします。

チケットの取り方は?

ウィーン・フィルの定期演奏会のチケットは、基本的にウィーン・フィルの会員にしか販売していません。直接買い求めるすべはないのです。

ただ、会員の全員が毎度コンサートに行くわけではありません。不参加の意思を示した人の席は、チケット再販売の代行業者に回ってきます。それを会員ではない一般の人が買うことができる仕組みになっています。

われわれは、「オテロチケットオフィス」(Otello)という業者にお世話になりました。

ここは日本語のホームページを持っていて、コンサート日程やチケットの状況が分かりやすくまとめられています。

さらに、日本語ができるスタッフの方がいます。われわれは、何度もその方に不明点をメールでお聞きして、チケット購入手続きをしました。

「リクエスト」は運次第?

チケットの申し込みは、基本的には「リクエスト」という形になります。先述の通り、会員が席を手放さないとチケットは出回らないので、リクエストになるわけです。オテロのスタッフさんによると、チケットを実際に入手できるかどうか、入手できる時期がいつになるかは読めないらしく、公演の数日前に入ってくることもあるとのことでした。ウィーン・フィルの公演を旅の主目的にしようと思うと、なかなかハードルが高いと感じます。

しかしながら、われわれが訪れたベートーヴェンの第九コンサートは、一番安い席だけ「リクエスト」ではなく、早い者勝ちで買えるようになっていました。

なぜ、その公演だけそのような販売方法が採られていたのか理由は聞いていないので分かりませんが、いずれにしても、この席を抑えてしまえば、少なくとも「ウィーンに行く航空券を取ったのはいいけど、ウィーン・フィルの演奏を聴けるかは直前まで分からない」という最も避けたい事態は避けられます。よって、オテロでチケットを発見してから、それほど日をおかずに、見切り発車で買う決断をしました。

結果的に追加の「リクエスト」は出さず

オテロのスタッフさんによると、その一番安い席を抑えた上で、さらに同じ公演で「リクエスト」を出して、より良い席を求めることもできるとのことでした。

だったら、リクエストすればいいのでは、と思いますが、そう話は簡単ではありません。

仮にリクエストを出して、ステージに近い高額の席を抑えることができたとします。既に購入した一番安い席はどうなるかというと、オテロに返品の意思を伝えてチケットを送り返すことになるのですが、支払った代金のすべてが返ってくるわけではありません。

チケットを返送した上で、さらに、その席が別の購入希望者に売れた場合のみ、こちらが払った金額の半額弱が返ってくる仕組みだということでした。

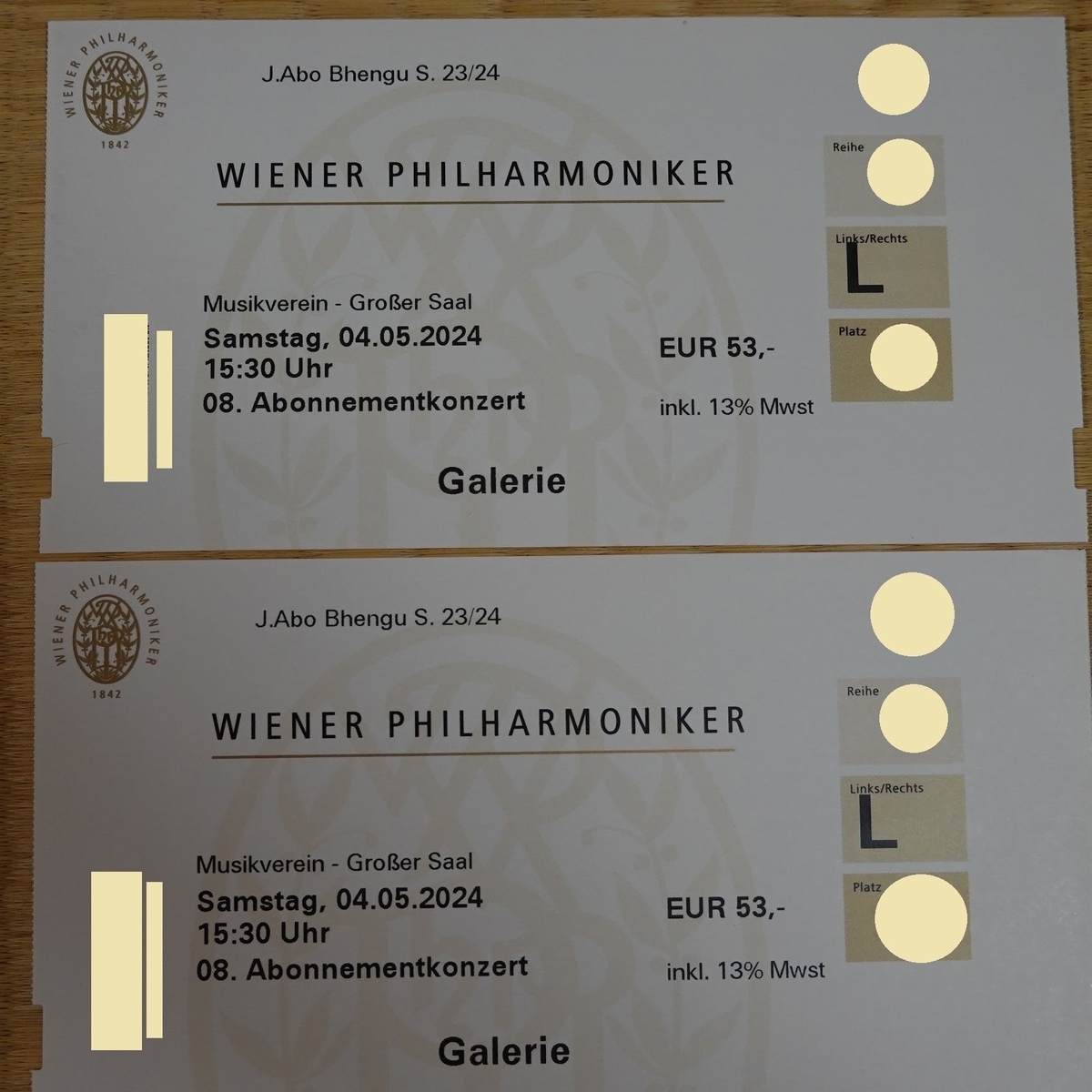

というのも、上の写真の通り、チケット価格は「53ユーロ」となっていますが、実際に支払った金額は1枚当たり110ユーロくらいです。返金されるのは、チケット本体の部分だけで、残る60ユーロ弱の手数料(チケット価格の110%に設定)は返ってこないのです。

これは、チケットビジネスの成り立ちを考えれば当然というか、致し方ないことと感じます。その金銭的損失のリスクをどう考えるか。

最終的には、連れが「もったいないので安い席で構わない」と言ったのと、オテロのスタッフさんから「後ろの席でも音響的には問題ない」と教えてもらったため、リクエストは出さないことに決めました。

チケットは購入手続きからおよそ3週間で、書留郵便で送られてきました。

日本語でメールのやり取りをした方は、こちらの細かな質問にとても丁寧に答えてくださったので、いろいろ納得して購入手続きを進めることができました。

オテロは、ウィーン国立歌劇場やウィーン少年合唱団、ウィーン・フォルクスオーパーのチケットも扱っているので、英語やドイツ語でのチケット購入手続きに不安があるような人には、とても良い業者だと思います。

指揮は世界的巨匠のリッカルド・ムーティ

さて、ここからウィーン学友協会に出向いた話になります。

学友協会は、ウィーン中心部の「カールス・プラッツ」(カールス広場)の向かいにあります。ウィーン国立歌劇場も近くにあり、まさに音楽の都といった感じです。

ウィーン・フィルの第九を聴く日は、天候に恵まれ快晴でした。何はなくとも、まずは、会場であるウィーン学友協会の前で記念撮影です。建物の下層は石積みの見た目を残したつくりで、中層以上は薄い朱色の外壁が目を引きます。竣工は1870年とのことです。

ウィーン学友協会の入り口には、手書きの紙を持った人たちが数人、入り口付近をうろうろしていました。いわゆるダフ屋のようです。

外壁の一角に、第九の告知ポスターが張られていました。今回の第九の演奏会で指揮を務めるのは、世界的巨匠のリッカルド・ムーティです。御年82歳。ウィーン・フィルから現在最も信頼されていると言われるマエストロで、長い歴史で7人しかいない「名誉団員」に選ばれています。その7人には、小澤征爾さんやレナード・バーンスタインが含まれています。ムーティは2025年のウィーン・フィル ニューイヤーコンサートで、通算7度目の指揮をすることが決まっています。ちなみに、ポスター上に斜めに張られている「AUSVERKAUFT」はドイツ語で完売の意味です。

ウィーン・フィルは2024年5月4日から記念日当日となる7日にかけて、4日連続で第九を演奏しました。ただ、このポスターで告知されているのは、6、7日の2日分だけ。これは、4,5日はウィーン・フィル主催の定期演奏会で、6、7日はウィーン学友協会主催の演奏会だったことが関係しているようです。ポスターで知らせるのは、学友協会が自ら手掛けるものだけということなのでしょう。

初演が行われた劇場の跡地に「ザッハトルテ」の起源

ちなみに、200年前に第九が初めて演奏されたのは、「ケルントナートーア劇場」という歌劇場でした。開場は1709年で、火災による消失・再建を経て、1870年まで使用されました。閉鎖された6年後の1876年、跡地に建ったのが、現在ウィーンで最高価格帯の五つ星ホテルとして名高いホテル・ザッハーです。洋菓子の「ザッハトルテ」を生み出したザッハー家が創業した老舗として知られています。オリジナル・ザッハトルテを味わえる「カフェ・ザッハー」はホテルに併設されています。下の写真は、現在のホテル・ザッハーです。

閉鎖されたケルントナートーア劇場の後継となったのが、現在のウィーン国立歌劇場です。1869年の完成で、ホテル・ザッハーと道を挟んで向かい合うように建っています。

ハリウッドのような石畳

ウィーン学友協会が面した道路上には、星型の石畳が埋め込まれています。ハリウッドのウォーク・オブ・フェームを思わせるものですが、歴史はどちらが長いのでしょう。これは、ブラームスのものです。

シェーンベルクの星型もありました。オーストリア出身の作曲家であり指揮者で、「十二音技法」を創始したことで知られています。

こちらは、カラヤンです。カラヤンはどちらかと言えば、ウィーン・フィルよりベルリン・フィルを振っているイメージの方が強いですが、出身はオーストリアのザルツブルクです。モーツァルトと同郷なのです。

公式グッズはパンフレットくらい?

さて、内部に入ります。

正面入り口となる扉(写真右手)の先に、さらに扉(写真左手)があります。空間の天井は、金色に輝いています。

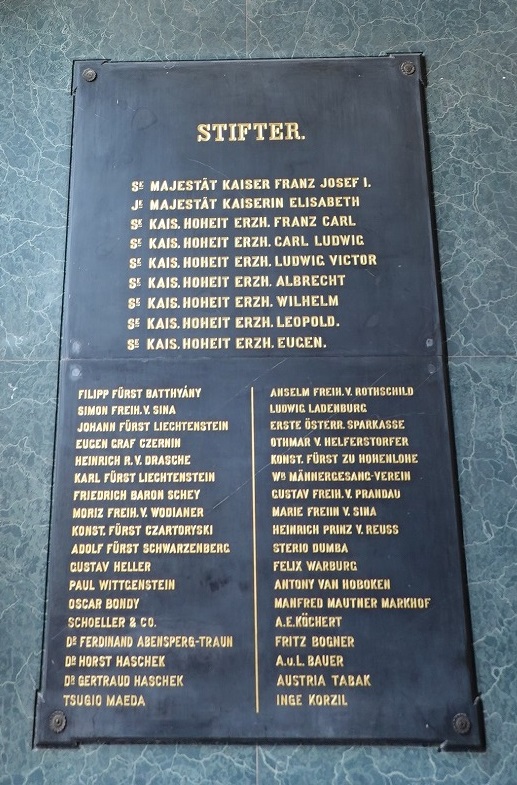

壁面には、人命が書かれたプレートがはめ込まれています。「STIFTER」とは、創設者、寄進者という意味で、この最上部には、オーストリア「最後」の皇帝と呼ばれるフランツ・ヨーゼフ1世や、その妻のエリザベート皇妃の名前が刻まれています。

二つ目の扉を抜けた先は、このような空間になっています。扉でチケット確認はないので、ここは誰でも入ることができます。

装飾は多くなく、豪華絢爛な感じはここにはないです。

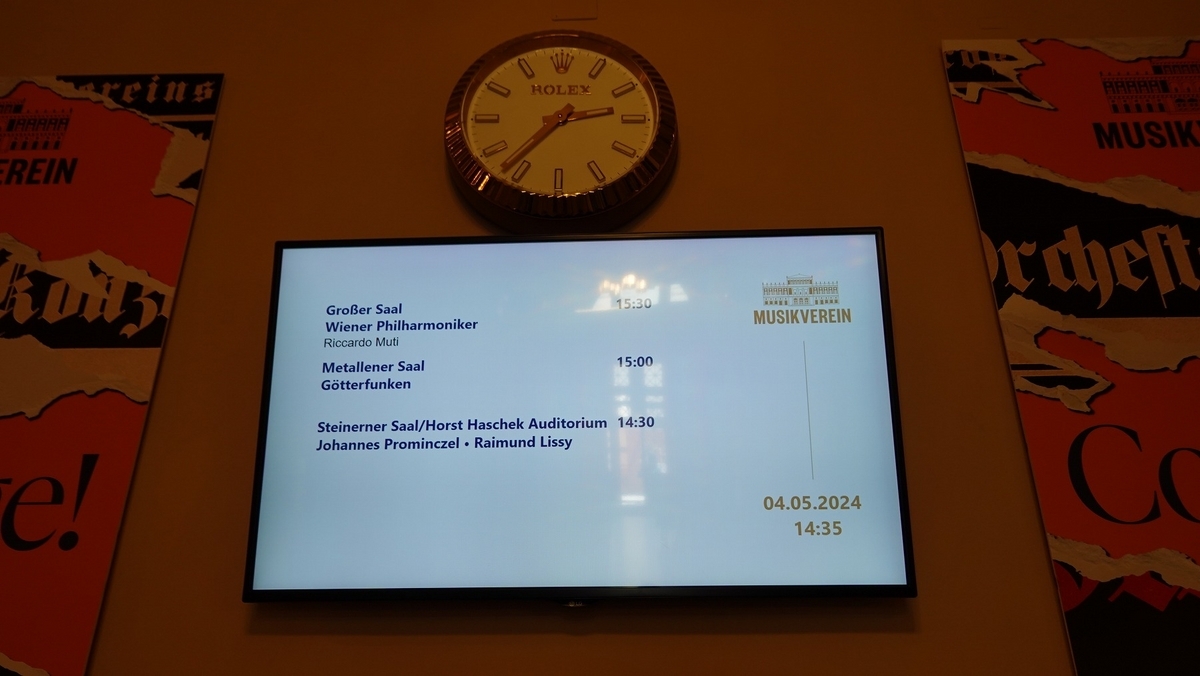

液晶モニターには、開催時間の案内が出ています。丸い掛け時計は、ロレックスです。ロレックスはウィーン・フィルが契約する唯一のスポンサー企業として知られています。

入り口を入ってまっすぐ進んだ突き当りに、小さなショップがあります。

ウィーン・フィルの公式グッズのようなものを売っていれば買おうと思っていたのですが、扱っているのは音楽のCDや映像作品だけでした。

ただ、ウィーン・フィルの公式パンフレットは売っています。これはショップではなく、関係者が手に持って、立ち売りでさばいています。売っている人は、会場内の何か所かにいます。(記憶が間違っていなければ)1部5.5ユーロです。売っている人は、きちんとお釣りを持っているので、細かいコインがなくても大丈夫です。

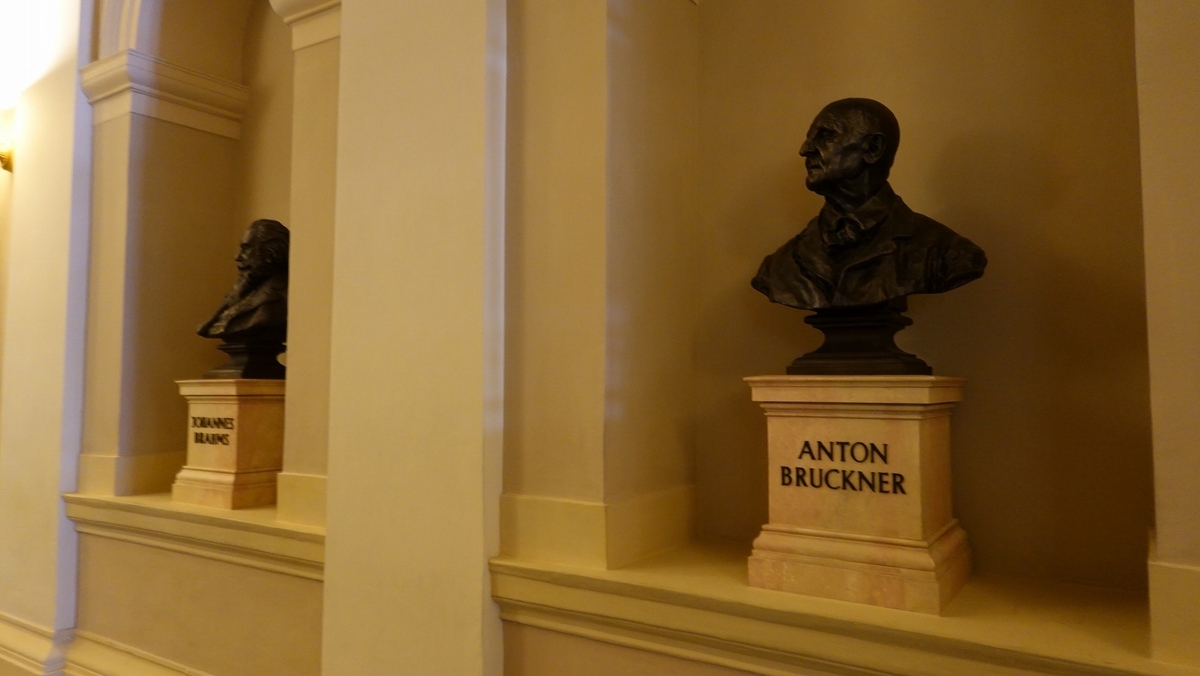

回廊のような場所には、作曲家の彫像が並んでいました。右がブルックナー、左がブラームスです。

開場は30分前

さて、会場へ入りたいと思います。開場は開演の1時間前かと思い、やや早めに行ったのですが、実際は開演30分前でした。毎回30分前なのかは分かりません。全席指定席なのですが、早めに到着した多くの人が階段の手前で列をなしています。この階段部分でチケット確認が行われます。

会場となるGroßer Saal(グローサー・ザール=大ホールの意味。通称・黄金のホール)は、上のフロアになるので、階段を上っていくことになります。

上のフロアからの眺め。3階くらいの高さまで上る感じでしょうか。エレベーターもあるので、足が悪い人でも大丈夫です。

窓際には学友協会の関連パフレットが並べてありました。持ち帰れます。

当然ながら、クロークはあります。上着や荷物を預けたい人はこちらで。

まばゆく輝く黄金のホール

では、いよいよ黄金のホールに足を踏み入れます。

ただただ、ため息がもれます。どの方向を見ても輝く黄金色です。目に刺さります。ウィーン学友協会の建物が完成したのは1870年。日本だと、明治維新直後くらいの時代になります。

壁面、欄干から天井に至るまで金、金、金。まぶしすぎます。天井画が空間に一層の華やかさを与えています。

ウィーン・フィルの音を楽しむために来たわけですが、このホールはただ見るだけでも価値が十分にあると思います。

開演20分前。ステージでは数人の楽団員が着席して練習しています。今回の演奏は第九なので、コーラス用の椅子も背後に並べられています。

板張りのステージは黒光りしており、長い歴史を感じさせます。

ステージが全く見えない席あり

それぞれの席からステージはどのように見えるのでしょう。

こちらは2階席の右サイドです。ステージ側から反対側を見て撮ったものです。欄干から壁面へ、段差を付けて3列にわたって席が並びます。この2階のサイド席には、ステージが全く見えない席があるようです。公演の間、ずっと立って鑑賞している人もいました。見えない席があるのは会場の誰もが承知で、立って聴くのはマナー違反ではないようです。

2階席右サイドの前寄り、最前列からステージを眺めるとこのような感じです。最前列であっても、ご覧の通り、ステージの右側に多少の死角が生じています。

2階席中央の左寄りから見たステージ。左右両サイドと違って、この辺りでは死角は生じません。

2階席中央の右寄りからの眺め。

2階席から3階席は、2階席後方の左右両側にある階段から上がります。

3階席からの眺め。ここも視覚的には問題ありませんが、ステージまでの距離は多少あります。目算で30メートル強でしょうか。

われわれが座った席からの眺め。3階席後方のほぼ真ん中でした。3階席は1階席と違って段差があるので、自分の前に多少大柄の人が座ってもステージが見えにくくなることはないと思います。

上に上がる分、きらびやかな天井がよく見えます。

会場の紹介はここまでとなります。

下の写真は、ウィーン・フィルの演奏者と大半のコーラスが登壇し、あとは残る合唱メンバーとソリスト4人、指揮者ムーティの登場を待つだけという場面です。

開演… まろやかで、甘くて、丸っこくて

さて、演奏を聴いた感想です。

第1楽章の冒頭、バイオリンが緩やかに弓を引いた瞬間から、「あぁ、まるで音が違う」と感じました。

柔らかくて、まろやかで、とにかく甘い。形でたとえると、角張ったところがどこにもない。丸っこくて、心地がいいのです。

だから、沈んだ色合いが前面に出てくる第1楽章にあっても、重苦しい印象だけで終始しない。かすかな光が差し込んでいるように感じられる瞬間すらあります。

両極端の要素が、なぜか同居して、ハーモニーを生み出している。一言では言い表せない深みがそこにはある。

個々が卓越した演奏技術を備えているのは、言うまでもないことでしょう。楽団で代々受け継がれている楽器によって、深みのある音を出せる面もあるかもしれない。才気あふれる奏者たちの音楽に対する深い理解も間違いなくある。

どれも答えとしてきっと正しい。でも、どれも本質ではないかもしれない。

これが世界随一、これが保守本流。

すべての音に、もれなく「ウィーン・フィル」の鑑定印が押されている。

ムーティは緩やかなテンポが好み?

驚いたのは、第1楽章から第3楽章のテンポです。とにかく緩やかでした。前のめりになる場面が一度もない。

たとえば、ティンパニが躍動する第2楽章は、特徴である弾むような軽やかさは保たれています。でも、駆け足にはほど遠く、汗が飛んでいきそうな情景はどこにもありません。

1~3楽章にたっぷりと時間をかけた後、第4楽章は少しスピードアップします。トータルでの正確な演奏時間は計っていませんが、腕時計で確認したところ、77分を超えるくらいだったかと思います。

リッカルド・ムーティは、シカゴ交響楽団の音楽監督時代にも第九を指揮しています。その演奏はYouTubeで見ることができますが、それが76分くらいで、今回聴いたウィーン・フィルのテンポと同じような印象です。

200周年となる第九を披露するにあたり、ムーティとウィーン・フィルはどんなことをテーマに据えていたのでしょう。

果てしなく崇高で、どの局面においても落ち着き払っている。すべてを受け入れてくれそうな包容力に満ちていて、祈りにも似た響きがにじんでいる。

多くの聴衆がイメージする第九の、ど真ん中に投げ込んでいくような演奏とは一線を画していたように感じます。

私の耳には、ベートーヴェンに捧げられたレクイエムのように聞こえました。

黄金のホールをふわふわと

ウィーン・フィルの美しい音色には、黄金のホールも貢献しているはずです。

ここは世界最高レベルで音響がいいホールとされています。

聴いた印象としては、確かにその通りで、とりわけピアノやピアニッシモといった小さな音で違いが感じられました。

われわれはステージから距離がある3階席でしたが、小さな音が驚くほどよく聞こえました。これは本当に衝撃的でした。

はかなげで消え入りそうな音であっても、なぜか決して潰れない。タンポポの綿毛が風に舞うかのように、シャボン玉が空中を漂うかのように、小さな音が宙を揺れて、ふわふわっと観客席の上に落ちてくる。そんな印象です。

音の速さは毎秒340メートルで、これは音量によって変わることはありません。でも、黄金のホールでは、小さい音が大きい音と同じ速さで耳に到達しているように感じられない。小さい音の音速が、遅く感じられるのです。

この世にこんな音が…

それが最もよく現れているのが、緩徐楽章である第3楽章です。

とてつもない体験でした。

上手い、という次元ではありません。

「こんな音が、この世に存在するのか」

大げさなようですが、冗談抜きに、そう感じる瞬間が何度もありました。

限りなく清らかで、あり得ないくらいたおやかで、信じがたいほどに透き通っている。色がまるでないのです。

ビブラートによる音の震えは、考えられないくらいきめ細かく、聴く者の感情まで激しく揺さぶってきます。それはまるで、こちらの魂と共振するかのようです。

もし天国があったとして、そこに流れている音楽があるとしたら、こんな感じなのか。

もちろん、バイオリンがメインで鳴っているのは分かっているのです。でも、脳がそうだと認識しない。まったくの別物に聴こえてしまう。理性で測れる領域を越えている。

部分的な話をするならば、第三楽章の中盤に登場するホルンの短いソロパートが、とんでもなかった。

冒頭のドとレの2音にだけ、ラクダの背中のような曲線的な強弱をつけ、そこから一筆書きするように滑らかに音を連ねる。最後は少しテンポを落とし、余韻をたっぷりと空間に残す。ものの10秒ほどの16音からなる旋律に、さまざまなものが詰まっている。これが本物の技術、これこそが本物の芸術家。

とにかくこの第3楽章は、想像のはるか上をいっていた。いや、上という表現は違うかもしれない。想像しうる範囲にまったくなかったような、超絶なまでに美しい世界が描き出されていました。

人間のできることとして

そして、クライマックスの第4楽章を迎えます。

何よりもまず、歌声の密度が高く感じました。

コーラスの人数は、ざっくり数えて100人前後。広いとは言えないステージにそれだけの人数が並ぶことで、声がぎゅっと濃縮され、隅々まで隙間なくぎっしり詰まった塊のようになって響きます。それが形を崩すことなく、まっすぐに客席に向かってくる。そんな印象でした。

圧巻だったのは、やはり最終盤の二重フーガです。

ソプラノ、アルト、テナー、バスの男女4パートが、入るタイミングを変えながら二つの旋律を歌い上げ、それらが折り重なって生まれるハーモニーには、人智を超えた神々しささえ漂っていました。

終演後、「あぁ、人間ってこんなことができるんだ」

そんな思いにとらわれました。

世界随一のオーケストラが、音がどこまでも伸びるホールで、100人規模のコーラスを伴って、「人類史上最高傑作の楽曲」を響かせる。

「クラシック音楽」だとか「交響曲」だとか、そういう枠の意味が薄れてくる。単純に「人間がなせる業」として、感動したのです。

第九の200周年というタイミングでウィーン・フィルのコンサートが行われ、それを目の当たりにできた。それはわが人生において、とても幸運なことだった。そんなことを後に振り返って思うかもしれません。

ベートーヴェンの理想は次の100年へ

ベートーヴェンが第九に託した思いは、歓喜の歌のこちらの歌詞に集約されているといいます。

Deine Zauber binden wieder,(あなたの魔力は再び結び合わせる)

Was die Mode streng geteilt;(時の流れが激しく分け隔てたものを)

Alle Menschen werden Brüder,(すべての人々はみな兄弟となる)

Wo dein sanfter Flügel weilt.(あなたの柔らかな翼がとどまるところで)

ベートーヴェンが20歳になる直前の1789年、フランス革命が起きました。その衝撃は欧州全域へ広がり、ナポレオンの登場と失脚などを経て、王侯貴族が支配する世の中は少しずつ崩れていくことになります。

進歩的な考えの持ち主だったベートーヴェンは、市民が中心となる時代が来ることを期待していたといいます。フリードリヒ・フォン・シラーが友情および人類愛について書いた「歓喜に寄す」という詩に共鳴したのも、自然の成り行きだったのかもしれません。

そして、47歳を迎えたころ、「歓喜に寄す」を第四楽章の合唱に用いるというアイデアを核に、自身9曲目となるこの交響曲を書き始めました。

人々の連帯をうたう第九のテーマは、シンプルで深遠で普遍的です。誰もがその大切さを分かっている。でも、真の意味で実現するのは簡単ではない。だからこそ、第九は特別な地位を占める楽曲となり、今日まで「人類の至宝」として演奏され続けてきたのです。

人類は前に進めているのか

そして、第九の初演から200年の時がたちました。

世界はこの200年の間に、どう変わったのでしょうか。

「少しは平和になった」と言う人がいるかもしれません。民主主義という仕組みによって、「少しは平等を実現できたのでは」と主張する人もいるかもしれません。

でも、戦争や紛争が完全になくなったわけではありません。世界の分断は年々進み、格差は広がり、その日を生きるだけで精一杯という人たちが、いまだにあふれています。

果たして、人類は前に進めていると言えるのか。200年たっても、われわれの根っこにあるものは、実は何も変わっていないのではないか。

醜い面は醜いまま、愚かな面は愚かなまま。いつか血みどろの時代に逆戻りしても、何らおかしくないのではないか。そんな思いにもとらわれます。

一方で、人間が本気になって、心を一つにすることができたならば、ウィーン・フィルによる今回の第九の演奏のように、こんなにも人を感動させることができる。人種も国境も宗教も、越えることができる。

だから、救いは、あるかもしれない。

青臭いし、夢想家っぽいことを言っているとも思いますが、でも、そんなことを感じたのです。

「すべての人々は兄弟となる」に願いを託し

われわれが生きている間に、まごうことなき平和や平等を実現することは、もしかしたら、できないかもしれません。

人々は、だからこそ、第九を演奏し、聴き続けるのです。

「すべての人々は兄弟となる」

この歌詞に希望と願いを託して。

ベートーヴェンが描いた理想は、次の100年へ引き継がれます。

「人類史上最高傑作の楽曲」はきっと、変わることなくその輝きを放ち続けることでしょう。

下の写真は、演奏終了後の様子です。指揮者のムーティとソリスト、演奏者に盛大なる拍手が贈られました。

動画も撮影しましたので、ご覧ください。

公演:2024年5月4日(土)

指揮:リッカルド・ムーティ(Riccardo Muti)

ソプラノ:ユリア・クライター(Julia Kleiter)

メゾソプラノ:マリアンヌ・クレバッサ(Marianne Crebassa)

テノール:マイケル・スパイアーズ(Michael Spyres)

バス:ギュンター・グロイスベック(Günther Groissböck)

合唱:ウィーン学友協会合唱団(Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)

どんな服装で行けばいい?

最後に服装についてです。

いったいどんな格好をしていけばいいのか、分からない方もいらっしゃるかと思います。

まず、昼か夜かで違いがあるようです。

端的に言えば、昼の方がややカジュアル寄りでも大丈夫で、夜はフォーマルに近くなるとのことです。

われわれが参加したのは、15時30分スタートの公演でした。

男性に関して言えば、ビジネススーツを着て、きっちりネクタイまで締めている人もいれば、襟のないシャツを着てスニーカーで来ている人も、少数派ではありますがいました。

女性も同様に、おしゃれなドレスを着こんでいる人もいれば、観光地を歩くようなラフな格好で来ている人も多少はいた、という感じです。

日本人は会場で何人か見ましたが、男性はスーツにネクタイといったお仕事モードで来られているような人が多かった印象です。女性も同じく、きっちりしていました。

ただ、個人的な感想を申すなら、昼の公演でそこまでは必要ないかなと感じました。男性であればカジュアルなジャケットに、おしゃれパンツのいわゆる「ジャケパンスタイル」で十分です。それで周囲から浮くようなことはないでしょう。

厳格なドレスコードが設けられているわけではない中、どこに線を引くかは、最終的には自分次第です。

コメント