ウィーン国立歌劇場は、150年を超える歴史を誇る名門として知られ、「世界三大歌劇場」の一つに挙げられます。9月から翌6月のシーズン中は毎晩のようにオペラやバレエなどが上演されています。伝統の歌劇場でどんな公演が行われているのか。2つの公演を、異なる席で見てきました。それぞれの席からどのように見えるのか。まとめてご紹介します。

チケットはどこで買うのがよい?

ウィーン国立歌劇場は、ウィーンで最もにぎやかな通りとされるケルントナー通りに面して建っています。シュテファン寺院と並ぶ街の顔と言ってよい存在感があります。

正面扉から入ります。建物そのものは、チケットがなくても入れます。扉の正面には、このように階段があります。階段を上がるところで、チケット確認があります。

階段は、絶好の記念撮影スポットとして、多くの人が写真を撮っています。

建物はネオルネサンスと呼ばれる建築様式です。エントランス空間はアーチが多用され、豪華絢爛なつくりになっています。

雰囲気は宮殿のようです。気分が高揚します。

クロークです。上着や大きな荷物がある人は、こちらに預けましょう。

劇場内です。派手な装飾はありませんが、座席は紅色、壁面はクリーム色で統一され、古き良き伝統を守り抜いている趣は感じられます。劇場はU字型、5層式のつくりで座席数は1709。このほかに立見席として435席、車いす席が4席あります。

公式販売開始は公演2ヵ月前から

われわれはウィーン滞在中、ウィーン国立歌劇場を2度訪れました。鑑賞した演目はバレエの「椿姫」と、リヒャルト・ワーグナーのオペラ「ローエングリン」です。いずれもチケットは、ウィーン国立歌劇場の公式ホームページで入手しました。チケットは、公演2ヵ月前になると販売開始となります。

ウィーン国立歌劇場の公式ホームページは、ドイツ語から英語への切り替えはできますが、その他の言語は対応していません。

もし自分でチケットを取ることに不安があるようでしたら、チケットの手配業者に頼るのがいいでしょう。

私がウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のチケットを取る際にお世話になった「オテロ チケットオフィス」(Otello)や「EUROPA TICKETS.COM」といった業者は、日本語対応をしています。当然、手配にあたって手数料を取られるので、公式ホームページより価格は高くなりますが、英語やドイツ語がまったくダメという方は、こちらの方が安心してチケットを抑えられると思います。

チケットカテゴリーは1~9

ウィーン国立歌劇場のチケットは、9段階プラス立ち見エリアで分類されています。カテゴリー1が最も高価で舞台に近い席になり、数字が大きくなるにつれて価格は安くなります。

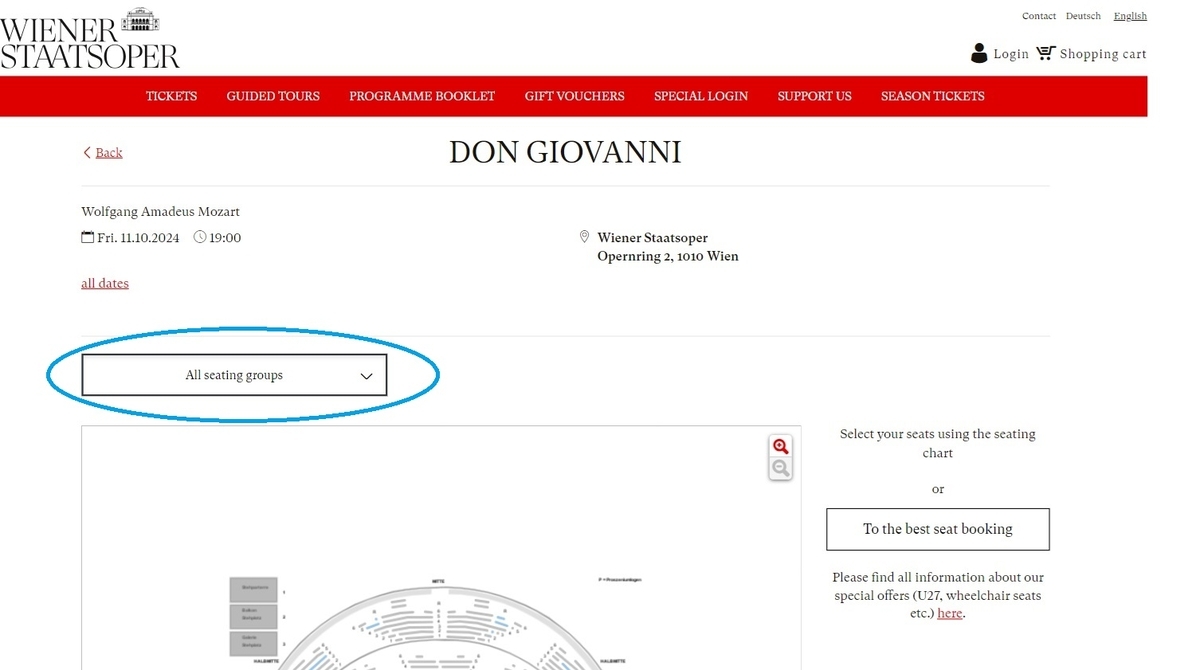

実際に、公式ホームページで見てみましょう。

まずトップページの右上で「Deutsch」(ドイツ語)、「English」(英語)と言語表示を切り替えられるようになっています。ここでは英語を選びます。

トップページに「Calender & Tickets」とあるので、ここをクリックします。公演の演目が日にちが近い順に出てくるので、好みのものを選んで「BUY TICKETS」をクリックします。

すると、下の写真のようなページが出てきます。

写真の青い丸で囲ったところをクリックすると、カテゴリー1~9まで、カテゴリー別に残っている席を、表示させることができます。

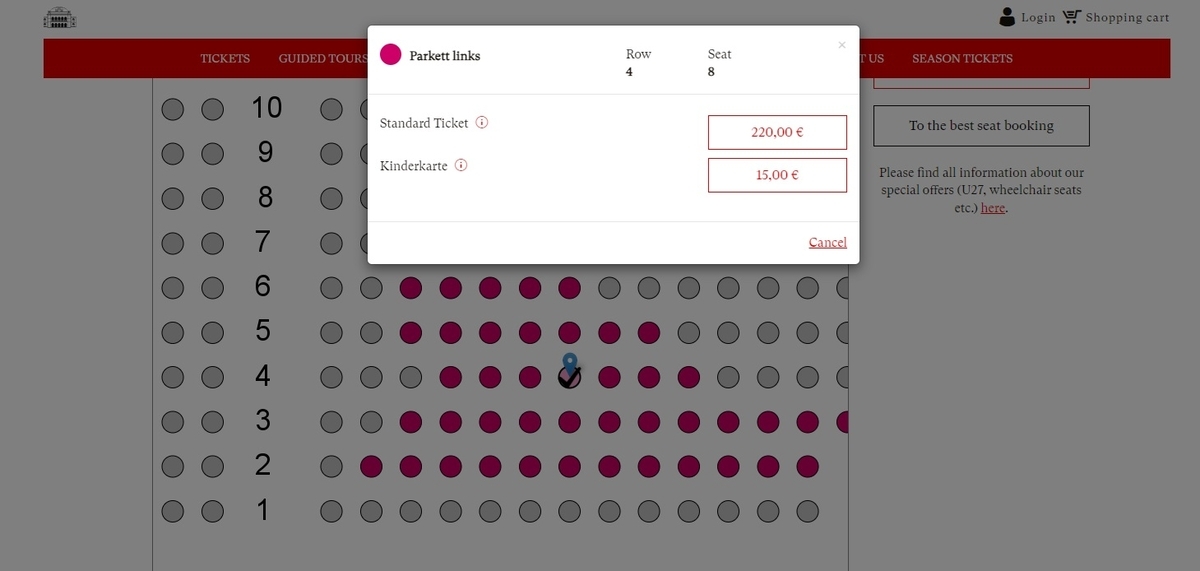

席は実際に劇場内の座席表を見ながら買うことができます。残っている席には色が付いているので、とても分かりやすいです。

その色をクリックして席を抑えたら(下の写真)、画面右側の「ADD TO SHOPPING CART」をクリックし、次の画面に進みます。

あとは流れに沿って進むだけです。QRコードで入場したい人は「E-Ticket」、紙のチケットを受け取って入場したい人は「Pick-up」を選びます。

注意事項(「I have read the~」と書いてあるところ)を読んでチェックボックスにチェックを入れた上で、「CONTINUE」をクリックします。

次にログインが必要になります。ウィーン国立歌劇場のアカウントを持っていない人は、ここでEメールアドレスを打つなどしてアカウントを作成し、購入手続きに進みましょう。ログインできたら、その先でクレジットカード情報などを打てば、購入は完了します。

E-Ticketを選んだ人には、公演が近づいてきたら、PDFファイルを添付したメールが送られてきます。PDFには、公演日時や席が記されています。そこにQRコードもあります。公演当日は係員にQRコードを見せて入場しましょう。

各席からステージはどう見える?

劇場内にはさまざまなタイプの席が用意されています。それぞれ見ていきます。

セレブ気分を味わえる?ボックス席

さて、劇場を訪れた日の話に戻ります。2公演分のチケットを取ったわれわれはまず、バレエ「椿姫」を1階ボックス席の最前列で鑑賞しました。劇場の分類でいえば、席は「Parterre Loge」(パルテレ・ロジェ)になります。ドイツ語でParterreは地上階、Logeはボックス席を意味します。

こちらはボックス席につながる廊下です。扉がいくつも開いていますが、それぞれ入った先にボックス席があります。エントランス部分と違って、この辺りは装飾が何もなくすっきりしています。

ボックス席に入ってみます。

扉の先には、まずこのような細長い小部屋があります。写真には写っていませんが、壁に上着を掛けるためのフックがあります。

細長い小部屋の先が、ボックス席です。そして、こちらは、われわれが座った最前列からの眺めです。チケットの分類でいうと、カテゴリー2になります。目の前が開けていて、鑑賞しやすいと思います。実際の舞台は、写真で見るより全然近く感じられます。

ボックス席はステージに近い側の方が値段が安く、離れるにつれて高くなります。なぜステージに近い側の方が遠い側より安いかというと、あまりにステージに近いと、角度的に舞台上に見えない部分が出てしまうからです。カテゴリー2だったわれわれの席は、カテゴリー1に近い2の席で、死角は生じていません。

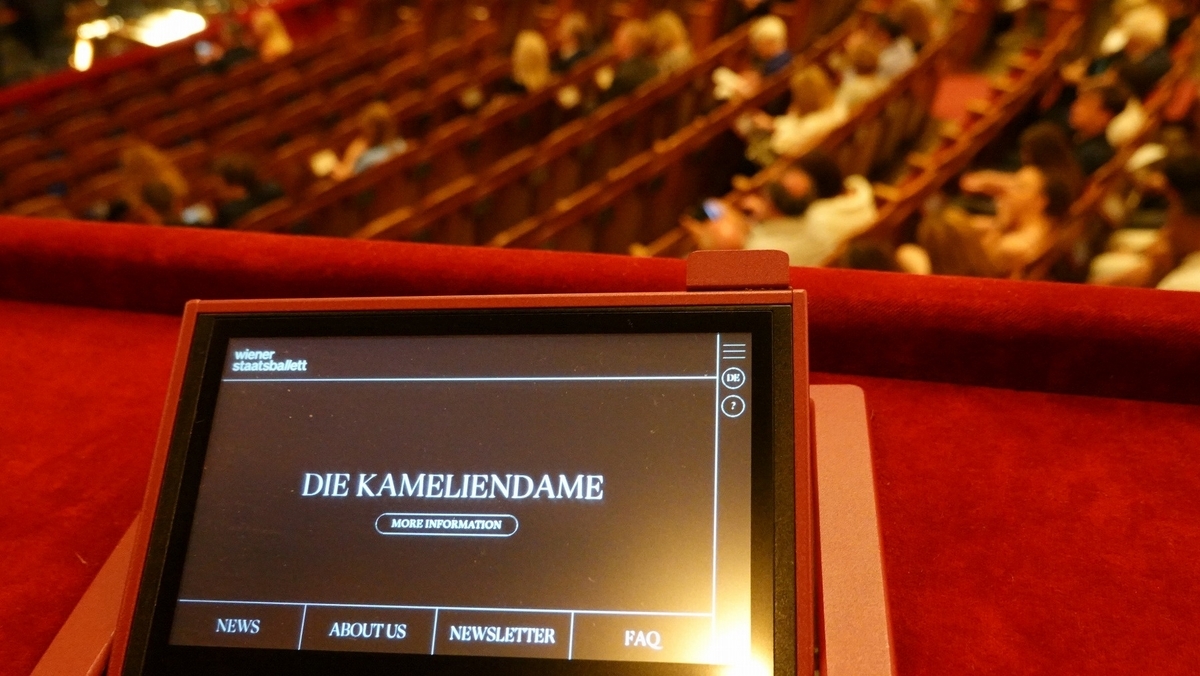

ボックス席の前部、テーブルのようになっている部分には、タッチパネル式の液晶モニターが埋め込まれています。われわれが見たこの日の公演は、言葉を発することがないバレエなので、モニターを使う必要はありません。

液晶モニターが埋め込まれた「テーブル」部分は、劇場内のボックス席の端から端まで、ひと続きになっています。ですので、最前列に関して言うと、隣のボックス席の人がすぐ横にいる感じになります。

ボックス席最前列から舞台反対側を見たら、このような感じです。

ボックスにはこのように席が置かれています。写真の手前、ステージが最も見やすいところに3席、真ん中に2席、そして最後列に1席で計6席あります。場内中央寄りのボックスに関しては最後列も2席あり、計7席になります。

舞台が全く見えないボックス最後方

ボックス内の後ろの席から、舞台はどのように見えるのでしょうか。試してみました。

まずは、真ん中の列です。われわれのボックスは、最前列であればステージに死角が生じない席でしたが、それでも真ん中の列からは舞台の左側に見えないところがあります。舞台の全体を見たい人にとって、これは厳しいでしょう。椅子を元の置き位置より少し前に出せば死角はもう少し狭くなるので、そうなればぎりぎり許容できるかもしれません。

変わって、一番後ろの席からの眺めは、このような感じになります。ご覧の通り、ステージは全く見えません。完全に音を聴くだけです。よくこんな席を設けているなと思いますが、ウィーン国立歌劇場のホームページを見ると、きちんと売れています。なぜなのでしょう。考えられる理由としては、座る人の邪魔にならない程度に前に出て、立ったまま鑑賞しているのではないか、ということ。もしくは、家族や友人ら仲間内でボックス席を買い占め、後ろの椅子を最前列にできる限り近づけて、死角を少なくする工夫をしているのではないか、ということです。

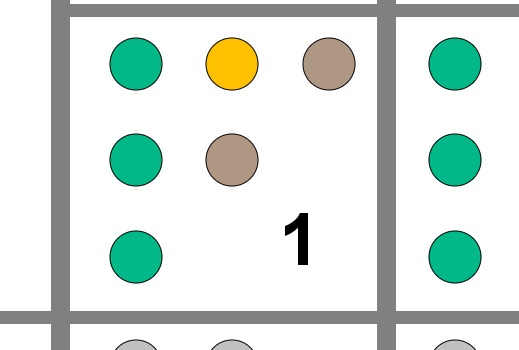

というわけで、同じボックス内でも、席の値段は当然違います。これはウィーン国立歌劇場の公式HPから持ってきた画像です。ステージに向かって左側で、最もステージに近いボックス席のチケット分類になります。最前列の3席はいずれも緑色でカテゴリー3、2列目は角度的に見やすい方がオレンジ色でカテゴリー7、見づらい側は茶色でカテゴリー9、そして最後列もカテゴリー9になっています。

平土間席からの眺めは?

次は、劇場来訪2日目の席についてです。ワーグナーの「ローエングリン」を、平土間(1階席)で鑑賞しました。劇場の分類で言うと、席はParkett(パルケット)になります。Parkettはドイツ語で平土間を意味します。中央の通路寄り、前から10列目で、チケットのカテゴリーは2です。

チケット価格は同じカテゴリーであっても、公演によってかなり違います。前述のバレエ「椿姫」は、カテゴリー2のボックス席で159ユーロでした。一方で、こちらの平土間席は同じカテゴリー2で、209ユーロでした。

この違いは、舞台にかかる費用と公演時間の長さにあると思われます。オペラはバレエに比べて出演者が多く、舞台装置も派手です。また、「椿姫」の公演時間が2時間10分だったのに対して、「ローエングリン」は3時間20分でした。もろもろの経費を考えて、チケット価格は算出されているのでしょう。

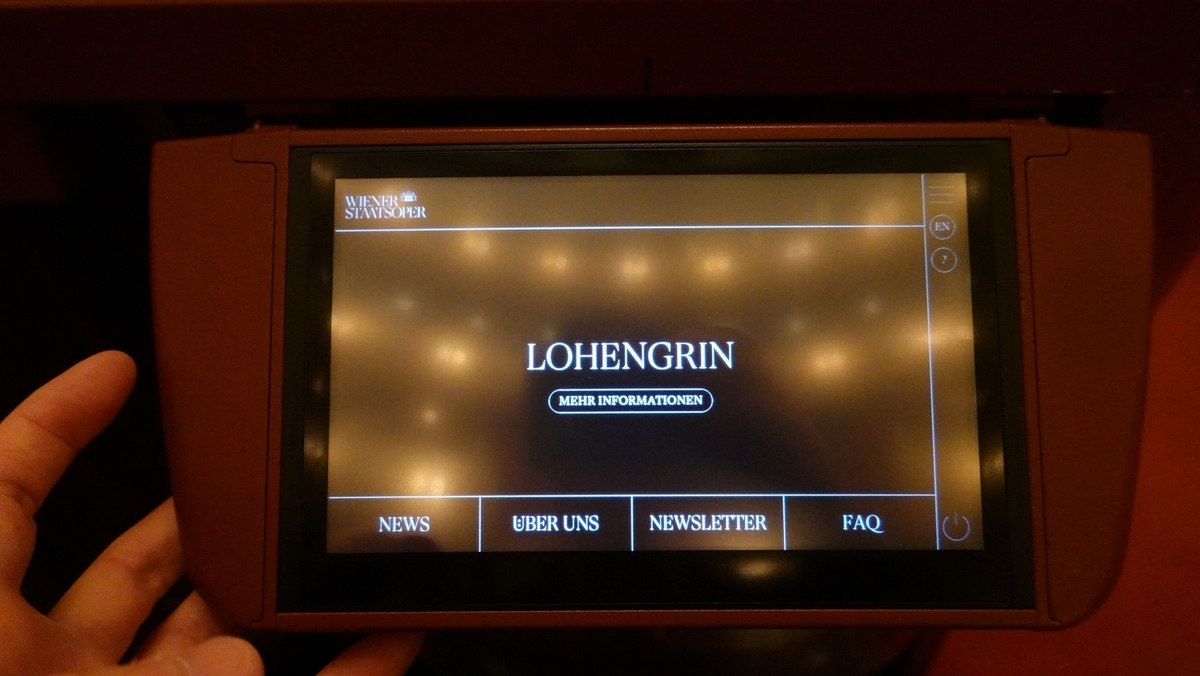

液晶モニターは、前の座席の背もたれ部分に取り付けられています。モニターの角度は、旅客機の座席モニターと同じように変えられます。

メイン画面には、公演に関するお知らせなどが表示されます。ドイツ語と英語の2か国語対応になっています。

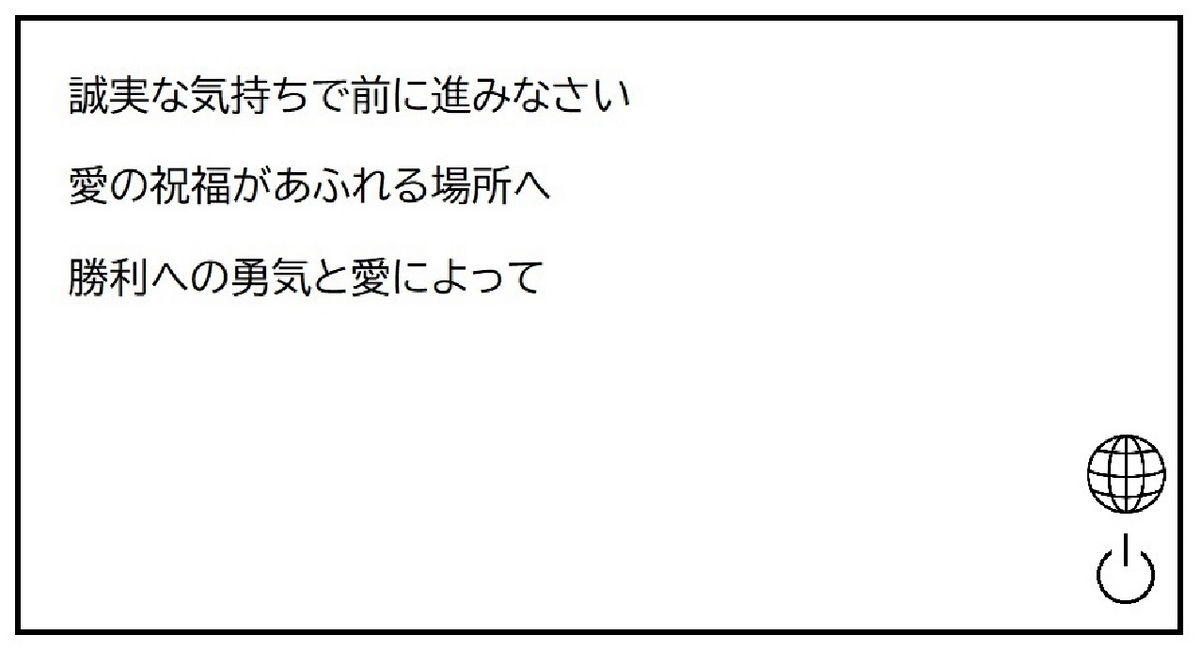

字幕は8か国語に対応しています。ドイツ語、英語、イタリア語、フランス語、日本語、ロシア語、中国語、スペイン語です。ここに日本語があるというのは、本当に価値があることだと感じます。年季の入ったオペラ愛好家であれば、それぞれのシーンと内容が完全に頭に入っているかもしれませんが、そうでない者にとっては、やはり字幕なしで鑑賞するのはきついものがありますから。

ウィーン国立歌劇場には現在、スポンサーが2社ついています。OMVというオーストリアのエネルギー企業とレクサスです。レクサスといえば、そうトヨタ自動車です。これは、日本語字幕が残り続けていることに、少なからず効いている気がします。

トヨタが今後も長きにわたってスポンサーであり続けるかは分かりませんが、日本人が多く鑑賞に訪れれば、無視できない顧客層として劇場側に認識してもらうことができます。そうなれば、日本語字幕が消されるようなことはないでしょう。その意味でも、多くの日本人観光客に現地で鑑賞してもらいたいと思うわけです。

公演中、字幕はモニターに下のような感じで表示されていました。これは、私が自前で作ってみたイメージ図です。

字幕はゴシック体で画面左上に表示されます。表示される行数は最大でも同時に3列で、出てくる文字数はイメージ図で示した程度のものです。モニターの左上が字幕の表示エリアとなり、残る多くのスペースは空白です。画面全体が字で埋まるようなことはなく、表示の切り替えが早くて目が追い付かないということは一度もありませんでした。字幕に目をやり、舞台を見て、また字幕に目を戻し、という作業は、難しくないと思います。画面右下には、メニュー画面に戻るための地球儀マークと、画面をオフするためのマークがあります。

こちらは、観客が入った後の平土間席からの眺めです。平土間は傾斜がそれほどないので、前に大柄な人が座ると、ステージが少し見えにくくなる可能性はあります。ただ、われわれが座った前から10列目の席ですと、オーケストラピットの指揮者まで距離は7、8メートルほど。オケが近くて、その音の迫力たるや、すさまじいものがありました。

平土間の前方から見たオーケストラピット。深さは標準的か、やや浅いくらいな気がしました。

指揮台には、指揮棒と「ローエングリン」のスコアが置かれていました。この日、ここで振るのは、ドイツ出身の世界的巨匠、クリスティアン・ティーレマンです。ベートーヴェンやワーグナーなどドイツ音楽を得意としていることで知られ、2024年のウィーン・フィル ニューイヤーコンサートで自身2度目の指揮を務めました。

高度感を味わえる上層階

次に上層階に行ってみます。これは4階に当たる席からの眺めです。それなりの高さはありますが、中央であれば視界が何も遮られないので、悪くないと感じます。

4階席最前列はオーケストラピットまで視界に入りますが、少し後ろに下がると、舞台は見えても、オケピは見えないかもしれません。

こちらは5階席からの眺めです。ここまで上がると、なかなかの高度感です。

傾斜もそれなりにあります。高所恐怖症の人が好んで選ぶ席ではないかもしれません。

立ち見席は435席あり

1階中央後方には、立ち見席があります。ご覧のように手すりに肘を乗せて、立ったまま鑑賞することになります。字幕モニターは、それぞれの立ち位置にあるので、立ったまま見る体力さえあれば、通常の席と変わらず鑑賞できます。

開演直前の立ち見エリアを見ると、このように満席です。何せ安いのが魅力で、1階のこちらの席は18ユーロです。立ち見エリアから壁面を隔ててすぐ前の座席は、カテゴリー3になり、チケット価格は、ゆうに100ユーロを超えます。舞台の見え方は、立ち見席とそれほど変わりません。つまり、立ち見席は長時間の公演に耐えられる気力と体力さえあれば、お得に鑑賞できるというわけです。

ウィーン国立歌劇場の公式HPによると、立ち見席のチケットは、公演当日の午前10時からオンラインと劇場のチケットボックスで売り出すとのことです。立ち見席は上層階にもあります。こちらは1階より安く、価格は15ユーロと13ユーロとなっています。立ち見席は、場内に計435席あります。興味がある方は、公式ホームページをご覧ください。

幕間の休憩時間は? 食事は帝室御用達の味で?

オペラにせよバレエにせよ、多くは2幕ないし3幕で構成されています。幕間には休憩時間が設けられています。ウィーン国立歌劇場では、どのくらいの長さがあるのでしょう。

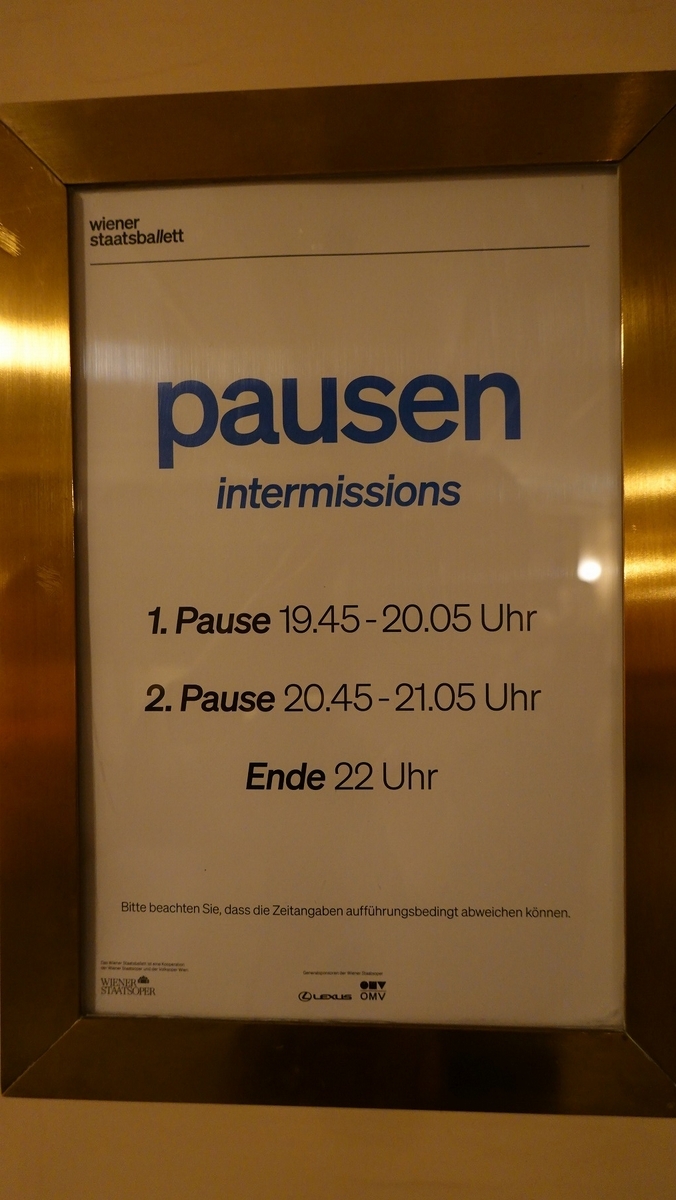

こちらは「椿姫」のスケジュールです。当日、劇場内に張り出されます。19時開演の3幕制で、休憩時間は2回とも20分です。

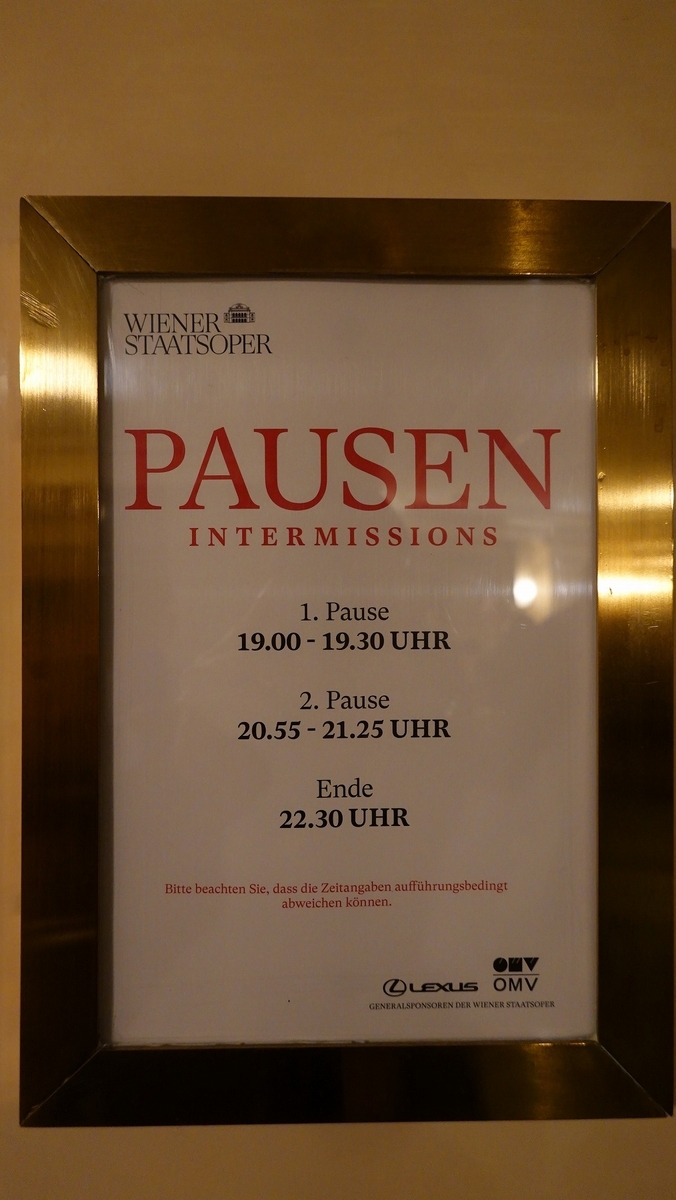

続いて「ローエングリン」のスケジュールです。こちらは18時開演の3幕制で、休憩時間は2回とも30分となっています。「椿姫」より10分ずつ長いのは、公演時間が長いので、ゆっくり休んで次に備えてくださいということでしょうか。あとは、負担が大きい主演クラスのオペラ歌手に長めの休憩を与えて、喉の回復を促すという意味もあるのではないかと思います。

チケットが販売開始となる公演2ヵ月前の時点では、開演時間や休憩時間、指揮者や出演者などの詳細な情報は出ていないと思います。ただ、公演が近づくと、公式ホームページですべて発表されます。気になる方は事前に調べておくとよいでしょう。

さて、休憩時間の過ごし方です。ウィーン国立歌劇場には、「ゲルストナー」という菓子店が出店し、軽食を出しています。ゲルストナーの創業は1847年。劇場の向かいに店を構えており、帝室御用達の老舗として知られています。店の3階のカフェスペースは、黄金色に彩られた宮殿のような豪華さがあります。

幕間の一コマ。立食形式で、なかなかにぎわっています。

提供している食事は、カナッペ(オープンサンドウィッチ)が中心です。5ユーロ前後なので、値段的にはそれほど高くありません。

一口サイズの菓子類も置いてあります。こちらは2.5ユーロと安めです。

食事で小腹を満たすことは大事でしょう。ただ、ここはある種の社交場のようなものなのかもしれません。食べるというより、おしゃべりを楽しんでいる人が多いのが印象的でした。

食事スペースは劇場内の複数個所にあり、いずれもゲルストナーのカウンターが併設されています。こちらは廊下にあるスペースで、先ほどの写真のような華やかさはありません。開演前の写真なので人は少ないですが、幕間には多くの人がいました。

ペットボトルの水を持ち込んでおくべき?

われわれは、ゲルストナーの飲食スペースで食事はしませんでした。幕間に食べたり酒を飲んだりすると、公演の途中で、トイレに行きたくなる可能性がどうしても高くなります。それは避けたかったので、事前に腹ごしらえをして劇場を訪れました。

実際に20~30分の休憩時間は、劇場内を軽く歩くなどして体をほぐして、お手洗いに行ったら、あっという間に終わってしまいます。それほどのんびり食べている時間はないかなと感じました。

われわれは、ペットボトルの水と、万が一お腹が空いた時のための菓子を、小さめのバッグに入れて持っていきました(菓子は実際には食べませんでした)。大きいバッグはクロークに預けないとまずいと思いますが、小さめのバッグなら足元に置いておけば問題ありません。手元に常にバッグがある状態にしておけば、幕間にペットボトルの水を飲むためだけに、わざわざクロークに行かなくて済みます。ゲルストナーに頼らない場合、最もこれが効率的かと思います。

幕間は気分転換に外の空気を吸いたくなるものです。多くの人がバルコニーに出て談笑していました。

バルコニーからの眺め。目の前は「リンク・シュトラーセ」と呼ばれる円弧状の幹線道路です。

屋上にも上がることができます。こちらも幕間には多くの人がいます。

ウィーン国立歌劇場の完成は1869年とされていますが、碑文には「1868」の文字が見えます。1年の違いがある理由は分かりませんが、いずれにせよ、日本が明治維新で激動の時代を迎えていたころにできた歴史的建造物だということです。

屋上から見たリンク・シュトラーセ。5月のウィーン、夜の7時を過ぎているのに、この明るさです。

ショパンのピアノ曲によって彩られる「椿姫」の美しさ

さて、肝心の公演についてです。

まず、バレエ「椿姫」です。

とてもきれいな世界でした。観客席に若い女性が多かった理由がよく分かります。昔のメロドラマにありそうな割とベタなストーリーではあるのですが、そのてらいのないピュアな感じが逆に新鮮です。使用されるショパンの曲の世界観とも、よくマッチしています。

事前にパリ・オペラ座の「椿姫」(主演アニエス・ルテステュ)をDVDで鑑賞して臨みましたが、演出面に関して、両者の間に大きな違いはなかったように思います。

その中で、演出サイドが重きを置いていたのは何だったのか。私は考えられることの一つとして、バレリーナたちの躍動感を存分に見せることがあったのではないかと思います。

なにせ、出演者たちが、舞台をとにかく広く使って踊るのです。

これが、観客目線に立って言うと、当たり前のようで、当たり前ではないのです。

「見えなくなる」のを気にすることなく

ウィーン国立歌劇場の舞台は、他の演目の舞台装置を収納しておくスペースまで含めて、奥行きが50メートルもあることで知られています。そのうち「椿姫」の舞台で使用されていたのは、正確には分かりませんが、15メートル近くあったように思います。オペラと違って舞台セットがそれほどないので、ステージは広く空いています。

その十分すぎるスペースで、奥行きを生かして踊るとどうなるか。

前述の通り、ウィーン国立歌劇場には、舞台に対して死角が生じる席が結構あります。

それにもかかわらず、舞台の奥の方で踊ってしまうと、死角がさらに広がってしまい、その瞬間だけとはいえ、何をやっているのか全く見えない観客が増えてしまうのです。なるべく多くの人に、少しでも長く踊りを見てもらいたいなら、舞台手前のエリアを可能な限り使うのが理にかなっているわけです。

そんなことは、ここで公演をする人たちなら、誰でもわかっているはずです。でも、そこに過剰に気を配るようなことはしない。

とりわけ、主演の男女2人によって展開される踊り「パ・ド・ドゥ」で、それが顕著なように感じました。

2人は舞台の手前から奥まで何度も行きつ戻りつしながら、持てる限りの技術、体力を駆使して、自分たちのバレエを存分に表現していました。舞台の広さを生かし切ったパフォーマンスは、とてもエネルギッシュで、ダイナミックでした。

では、なぜ、舞台の奥まで幅広く使うのか。

単純です。舞台を大きく使って踊った方が、より美しく、より華やかに、より力強く見えるからです。それ以外に理由はないでしょう。

少数の者に配慮して小さくまとめてしまうよりも、自分たちがいいと思うものを貫いた方が、総合的に観客の満足度は高まる。舞台に関わる全ての人が、きっとそう信じているのです。

あらゆる部分に注意を向けないとお叱りの声を受けてしまいがちな日本と、いい意味で逆の発想がそこにはあるように感じました。

ピアノ協奏曲とバレエを同時に楽しめるなんて

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の母体であるウィーン国立歌劇場管弦楽団の実力は、当然ながら並ではないです。繊細で、はかなげで、悲しい作品の世界を見事に描き出していました。

ピアニストに関しては、悪くはなかったです。ただ、優秀なオケに比べると、やや物足りないかなという印象でした。好みの問題かもしれませんが、もう少しショパンらしい情感があればよかったと思います。あと、打鍵のミスが何回かあったのがもったいないと感じました。

「椿姫」はショパンの音楽が聴けるという意味で、とてもお得な舞台だと感じます。

使用される曲目は、以下の通りです(登場順)。

【プロローグ】

ピアノソナタ第3番ロ短調 第3楽章【第1幕】

ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 第1楽章

ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 第2楽章

ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 第3楽章【第2幕】

ワルツ第2番変イ長調 華麗なる円舞曲作品

3つのエコセーズ

ワルツ第4番ヘ長調 華麗なる円舞曲

ラルゴ変ホ長調

ピアノソナタ第3番ロ短調 第3楽章

24の前奏曲 第2番イ短調

24の前奏曲 第17番変イ長調

24の前奏曲 第15番変ニ長調「雨だれ」

ピアノソナタ第3番ロ短調 第3楽章

24の前奏曲 第2番イ短調

24の前奏曲 第24番ニ短調【第3幕】

ポーランド民謡による大幻想曲イ長調

バラード第1番ト短調

アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ変ホ長調

ピアノ協奏曲第1番ホ短調 第2楽章

ピアノソナタ第3番ロ短調 第3楽章

ご覧の通り、プロローグ、第2幕、第3幕と3回にわたって、ピアノソナタ第3番の第3楽章が使われています。底なしにアンニュイなのに、悲しいまでに美しいこの曲が、主人公のマルグリットの運命を表しており、実質的にこのバレエの「主題歌」のような扱いになっています。

そして、注目すべきは第1幕です。ピアノ協奏曲第2番の1~3楽章をそのままフルに使っているのです。これだけでコンサートの目玉プログラムになり得る名曲なのに、そこにバレエが付いてくるのです。見てよし聴いてよし。寿司とステーキを同時に食べるようなもので、これはさすがに贅沢です。まして演奏するのが、ウィーン国立歌劇場管弦楽団となれば、なおさらです。

主演はロシア出身、脇を固めるのは日本人

主演のオルガ・エシナさんは、なるべくしてトップになったと感じるようなオーラをまとった方で、動きのすべてに華がありました。ウィーン国立バレエ団の最高位である第1ソリストを2010年から務めているとのことです。名実ともに、このバレエ団の顔と言っていい存在なのだと思います。

ロシア出身ということで、ここのところ、いろいろ難しいこともあったのではないかと推察します。

ただ、芸術の世界と政治の世界は、基本的には切り離されてしかるべきです。何より、ウィーンは「永世中立国」であるオーストリアの首都です。オーストリアは1995年の欧州連合加盟を境に、西側諸国寄りになってきていると言われてはいますが、建前としてはどちら側にもくみしていません。そうした国の伝統あるバレエ団のトップとして、こうしてロシアの方が奮闘しているのは、平和について考える上でも、とても良いことなのではないかと感じました。

そして、この方々に言及しないわけにはいきません。ウィーン国立バレエ団でそろって第1ソリストを務める橋本清香さんと木本全優さんの日本人夫婦が出演されていました。

世界中から屈指の才能が集まる舞台において、夫婦そろって主要キャストを務めるというのは、とてもすごいことと思います。お二方のこの先の長い活躍をお祈りしております(写真がうまく撮れておらず、画質が荒くてなっていて申し訳ないです)

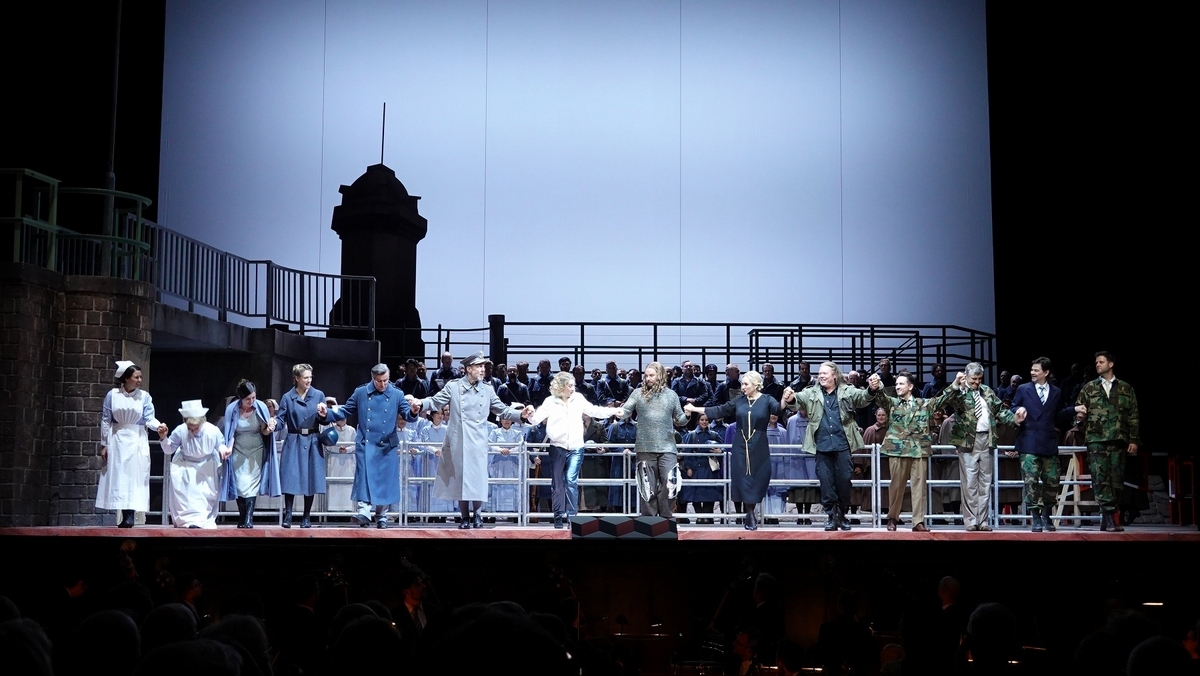

こちらは終幕後の舞台と観客の様子を写した動画です。

カーテンコールをもう一つ。写真と違って、こちらの動画では、オルガ・エシナさんと橋本清香さん、木本全優さんの姿がきれいに撮影できていると思います。

圧倒的だったクリスティアン・ティーレマンの「ローエングリン」

変わって、オペラ「ローエングリン」の感想です。

こちらは、とにかくオケがすごかった。すさまじかった。

これまでに聴いたどの「ローエングリン」よりも圧倒的に素晴らしかったです。

全編通じて、ワーグナーらしい勇壮さがこれでもかといわんばかりに前面に押し出されていて、その迫力と圧力たるや並大抵ではありません。一方で、ローエングリンのモチーフなどテンポ的にゆったりとした部分は、豪壮とは距離を置いた音で、底知れない神秘的な空気感を精緻に表現している。

力強さだけでもなく、技巧的な音だけでもない。場面ごとに自在に切り替えながら、3時間20分の公演時間を突っ走る。指揮したクリスティアン・ティーレマンのマジックのような手綱さばきに終始魅せられました。

第1幕が終わっただけで「ブラボー」

個別に曲を振り返ってみます。

第1幕は、とても有名な前奏曲でスタートします。作曲したワーグナーは、天から聖杯が降りてきて、再び天に戻っていくイメージを表現したと語っています。まさにその言葉通り、しょっぱなから高音の弦が透き通るように鳴って、後光が差すかのごとき神々しさに包まれていきます。そして、演奏に加わる楽器が増えていき、少しずつ音のボリュームが大きくなっていって、シンバルが入って最高潮を迎える瞬間なんかは、大げさですが、あまりのスケール感に身震いして座席からお尻が浮いた気がしました。これはとんでもない公演になる。この瞬間に確信しました。

第1幕終盤の見せ場は、ローエングリンとテルラムントによる決闘です。そこでローエングリンが勝利した後、「Durch Gottes Sieg ist jetzt dein leben mein」(神の勝利によってあなたの命は私のものになりました)というコーラスが盛大に入った曲によって締めくくられます。この高揚感に満ちた曲の白熱ぶりもとんでもなかった。何も知らなければ、ここで全ての公演が終わってしまうのではないかと勘違いしてしまいそうなほどのエネルギーを放出しながら、歌声とオケが駆けていく。すごすぎて、こちらはぽかんと口が空くばかり。第1幕が終わった段階で、客席から「ブラボー」が飛んだのもうなずける出色の出来でした。

第2幕で個人的に一番好きなのは、日本の吹奏楽でもおなじみの「エルザの大聖堂への行列」です。こちらは出だしからほどなくして始まるオーボエのソロで、音の伸ばし方に工夫があって、これがまた信じられないくらい滑らかに流れました。もとい麗しいメロディーが、才能ある奏者たちの個々の努力によって、さらに磨かれ光沢が増している。これはもう涙腺に影響するレベルの美しさでした。

そして第3幕。第1幕と同様に名高い前奏曲は、高音の弦に負けず劣らず低音の弦もよく響いて、重量感が半端ではありません。それなのに、足元はなぜか軽くて、こちらに息つく間も与えないまま疾走していく。打てば大ホームラン、走れば屈指の快足という、どこかの二刀流の方のような、剛柔そろった恐ろしいパフォーマンスでした。

続く名曲「婚礼の合唱」は、コーラス隊が舞台の奥から観客席側へ行進してくるという設定にすることで、オケの音量が少しずつ増していくという演出が施されていました。生鑑賞の価値を高めるような立体的な演奏になっており、とても斬新に感じました。

と、あれこれ書き出すと止まらないわけですが、何はともあれ、指揮を務めたクリスティアン・ティーレマン、大あっぱれです。単純に、この人、すごいです。

最も大きな拍手をもらったのは…

終演後のカーテンコール、出演者の誰よりも大きな拍手と「ブラボー」をもらったのは、ティーレマンでした(上の写真中央)。少しだけ大きな拍手、ではなくて、比較にならないほど断トツに大きな拍手です。

これは出演者が駄目だったということではなく、それくらい演奏が素晴らしかったという観客の評価でしょう。まったくもって、私も全く同じ思いでありました。

こちらは、カーテンコールを撮影した動画です。中央にティーレマンが映っています。

客席があっけにとられた終幕の「血」

演出面に関して、奇をてらった感じは基本的にはなかったと思います。ただ、第3幕の幕切れ、つまり公演の最後だけは、ぶっ飛びました。

ローエングリンが自らの素性を明かして去っていったあと、行方不明だった王子が戻ってきます。その王子はなぜか、この世の者とは思えない亡霊じみた姿をしており、舞台上に現れるやいなや、姉である王女エルザを剣で突き殺してしまうのです。エルザの白い服は、血で真っ赤に染まってしまいます。観客があっけにとられた直後、さっと幕が降りました。

エルザはローエングリンが去ったあと、ショックで死んでしまうのが本来のストーリーだと思いますが、王子に殺されてしまう演出なんて過去にあったのでしょうか。あまりにも衝撃が大きくて、終幕後、客席に拍手が起こるまで一瞬の間があったように感じました。

現代のオペラは興行として、こういう「驚き」をスパイスとして加えないと持続的に発展していけない、ということなのかもしれません。

個人的感想を申せば、制作側の狙いが分からないではないので、演出として「あり」とは思いました。一方で、真っ赤な血を見させられたことで、拒否反応を示した人がそれなりにいてもおかしくはないとも感じました。

歌劇場に土産物はある?

ウィーン国立歌劇場に土産になりそうなグッズはあるのでしょうか。

歌劇場の建物には「Hamtil & Söhne」(ハムティル&ゾーネ)という店が出店しています。入り口は歌劇場の外にあるので、チケットを持っていなくても入店できます。

ハムティル&ゾーネは、ウィーン市内にいくつか店舗がある雑貨店なので、ウィーン国立歌劇場の専用ショップというわけではないのですが、下の写真のように歌劇場のバッグやボールペンなど、いくつかグッズを取り扱っています。

店内は音楽関連の土産物が充実しています。

劇場内に土産物になるようなものは売っていません。ただ、公演の公式パンフレットはあります。ショップが設けられているわけではなく、廊下などに立っているスタッフが手に持って売っています。

ドイツ語と英語の2バージョンがあり、値段は(記憶違いがなければ)5.8ユーロだったと思います。お釣りはちゃんともらえるので、細かいコインがなくても大丈夫です。これは「椿姫」のパンフレットです。

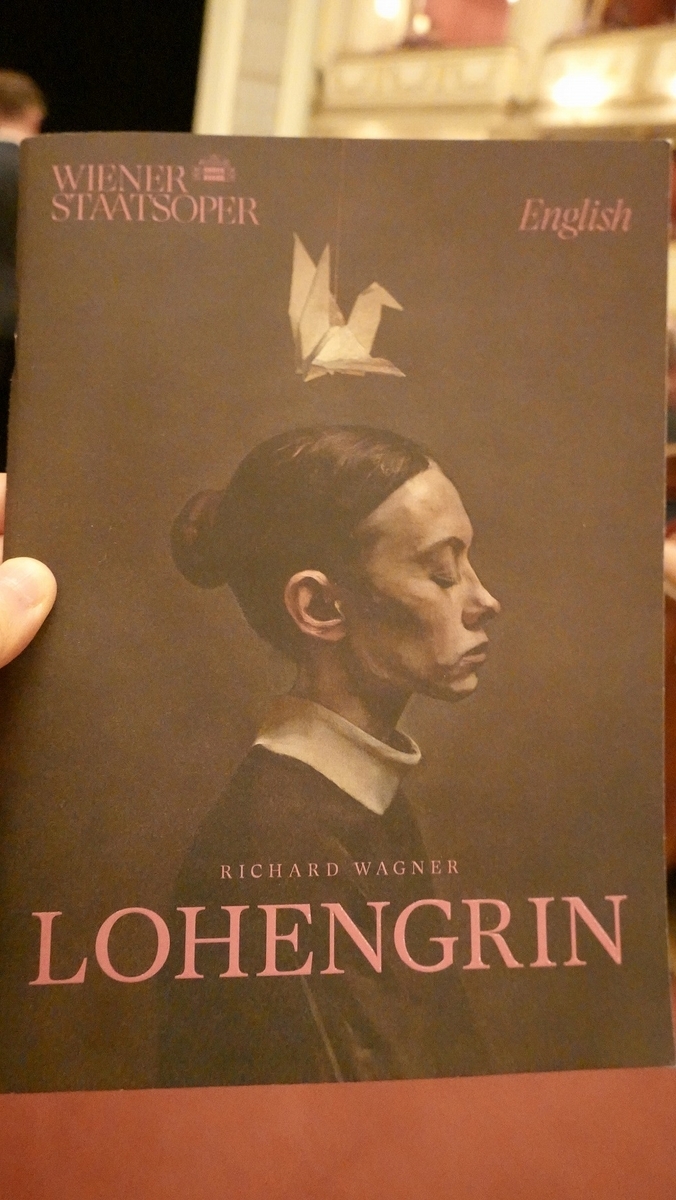

こちらは「ローエングリン」のパンフレットです。真剣に読むかどうかはさておいて、高価なものではないので、旅の思い出に買うのもいいと思います。

どこの席で見るのがいい?

ウィーン国立歌劇場を、さまざまな側面から見てきました。

もし訪れるなら、どの席がいいのでしょう?

まずは、ボックス席と平土間席の違いです。

自分たちのスペースを確保しやすいボックス席

ボックス席のメリットは、周囲の人にあまり煩わされずに済むことです。ボックス内は広いとは言えませんが、それでも平土間の席に座るより、若干ですがゆとりがあります。最前列であれば、目の前は劇場内の空間です。「大柄な人が前に座ったらどうしよう」という不安に駆られることはなくなります。

また、モニターが埋め込まれた「テーブル」部分の下は、収納棚のようになっています。奥行きはあまりないので、本当に小さいハンドバッグやスマホくらいしか置けないかもしれませんが、人によっては案外と重宝するかもしれません。

そして、ボックス席では、壁に上着を掛けられるようになっています。クロークに預ける必要がないので、手間が一つ減るという利点もあるかもしれません。

デメリットは、舞台に近いボックス席だと、死角が生じてしまうということでしょうか。

舞台をしっかり見るなら死角が生じにくい平土間

次に平土間です。

こちらは、大半の席で舞台をまっすぐ見られる点がメリットになるかと思います。

もちろん、端に近い席になると死角は出てくるでしょうが、それでもボックス席より相対的に問題にはなりづらいと思います。

われわれは平土間のど真ん中だったので、舞台の隅々までとても見やすかったです。

そして、平土間の前の方に限った話になるかもしれませんが、オーケストラピットが近いというのは、とても良い点です。

われわれは前から10列目でしたが、その音の圧たるや、すさまじいものがありました。平土間の後ろの席でも上層階でも、音が聞こえないということは決してないでしょうが、オケピに近い位置の大音量は魅力的だと思います。

安く鑑賞したいなら上層階も

最後に、上層階です。

われわれは、こちらで鑑賞したわけではないので、詳細を語ることはできませんが、値段的には安い席が多いです。

オペラ俳優の表情や、オケの音圧などを全く気にせず、単純に「ウィーン国立歌劇場で安く鑑賞してみたい」という方は、こちらで十分かと思います。

コメント