画家グスタフ・クリムト(1862~1912年)が残した最も有名な作品は、黄金の衣装に身を包んだ男女が口づけを交わす「接吻」で間違いないでしょう。確かにそれは傑作なので、ウィーンを訪れたら鑑賞すべきなのですが、ほかにも素晴らしいクリムト作品は多くあります。

中でも、「ベートーヴェン・フリーズ」という壁画は、圧巻のスケール感を誇ります。それほど知名度が高くないのが不思議なくらいの傑作だと思います。

この作品があるウィーンの「分離派会館」(セセッシオン)に見に行ってきました。

ゴルゴン3姉妹の出迎え

分離派会館は、街の顔とも言うべき「ウィーン国立歌劇場」から300メートルほど南の方向へ進んだところにあります。

クリムトを中心に画家や建築家らで結成されたグループ「ウィーン分離派」の展示施設として、1897年ごろ完成しています。1890年代と言えば、ヨーロッパ全体に「世紀末芸術」の波が来ている時期で、エドヴァルド・ムンクやアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックらが活躍しました。

建物の上部に乗る球体は、月桂樹の葉をかたどったレリーフで覆われており、「金のキャベツ」と呼ばれています。

入口から見上げると、このような感じです。

彫像は、ギリシャ神話に登場する怪物のゴルゴン3姉妹(ステンノー、エウリュアレー、メデューサ)です。髪の毛が蛇で、とりわけメデューサ(メドゥーサ)の名はよく知られています。

入り口の両側には、トカゲが頭を下にして張り付いています。

入口へつながる階段の脇には、大きな鉢植えがあります。その鉢植えを、下からカメが支えています。

入り口です。

作品がある地下フロアへ

こちらはチケット売り場です。それほど広くなくて、受け付けは1人だけです。

チケットカウンター側から見た反対サイドには、右手にショップ、左手にコインロッカーがあります。

ウィーンの美術館では、バックパックを背負ったままでは、入場できないケースが多いです。たいてい入り口で、コインロッカーに入れるよう言われます。コインロッカーがないところでは、手荷物カウンターがあるので、そこに預けることになります。

ウィーンの美術館でよく見るタイプのコインロッカーには、日本と違って扉の内側にコインの投入口があります。1ユーロか2ユーロのコインで鍵を掛けることができ、コインは利用後に戻ってきます。2種類のコインに対応しているのが、なかなか心憎いです。美術館を訪れる際は、1ユーロか2ユーロのコインを忘れず持っていくようにしましょう。

クリムトの「ベートーヴェン・フリーズ」があるのは、地下フロアになります。降りていく途中の階段などには、分離派会館の建物を紹介するパネルが飾られています。設計者で、ウィーン分離派にも参加したヨゼフ・マリア・オルブリッヒの説明などが書かれています。

3枚並んでいるパネルの左側は、クリムトが第1回分離派展向けに描いたポスターとして有名です。現物は、ウィーン応用美術博物館が所蔵しているとのことなので、これは複製でしょう。

このポスターは当時、国の検閲を受けました。頭が牛で体が人間のミノタウロスに向けて、パンチを繰り出すテセウスの股間が描かれているためです。クリムトは、手前に黒い樹木を描くことで当該箇所を隠し、検閲を乗り切りました。そういうわけで、同じ構図ながら細部が異なるポスターが2種類残っていることでも有名です。

分離派会館の立体模型が展示してあります。外観がよく分かります。

さあ、階段を降りていきます。

全幅34メートル超の大作

「ベートーヴェン・フリーズ」と対面です。広々とした空間は、この作品のために使われています。

クリムトは1902年に、この壁画を完成させています。かの大作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827年)をテーマに開いた第14回の分離派展(1902年4月15日~6月27日)に出展するためでした。

この時の分離派展は、ドイツの画家・彫刻家のマックス・クリンガーが制作した高さ3.1メートルの彫像「ベートーヴェン」を、出展作品の目玉に据えていたようです。

「ベートーヴェン・フリーズ」は、ベートーヴェンの交響曲第9番(いわゆる第九)をテーマに描いており、コの字型に3面の壁面を使用しています。「フリーズ」とは、建築用語で、壁面上部の帯状の装飾を指すそうです。作品の大きさは、高さが2.15メートル、幅は3面合わせて34.14メートル。床面から高さ3メートルほどのところに展示されているので、来館者は見上げるようにして鑑賞することになります。

以下、絵画の説明部分の多くは、会場に置かれた冊子と、ショップで売られている作品説明のパンフレットなどによります。

まずは左面です。「幸福への憧れ」と題されています。第九の第1楽章に当たる部分になります。画面上部に、水泳で言うところの「けのび」のような姿勢をとった女性像が連なっています。これは精霊です。ぴんと伸ばした両腕が、見る者の視線を自然に右へ右へといざなっていきます。まさにこの精霊たちが、幸福を追い求める肖像となっています。

連なった精霊像の先で、黄金の鎧をまとった騎士が登場します。左手に持った剣を地面に突き刺し、遠く右方を見つめています。その騎士に向けて助けを求めるように、ひざまずいて両腕を突き出す男女が描かれ、その背後に年若い女性が立ちつくします。これらは人類の苦悩を象徴する肖像です。黄金の騎士は人類の代表として、苦しむ人々のために幸福を探し求める役目を担っているのです。黄金の騎士の背後には、2人の女性が並びます。緑色のリースを持つ黒い髪の女性は「野心」の、両手を合わせた赤い髪の女性は「同情」の寓意となっているそうです。

怪物たちが集いし第2楽章

続いて展示中央の壁面です。「敵対する勢力」と題されています。第九の第2楽章は、跳ねるようなリズムを刻むティンパニが主役ともいえる働きをしており、この「敵対」という単語は、その躍動感にぴったりくる感触があります。この中央の壁面だけ、多くの色を用いてびっしりと描き込まれており、他の2面と比べて明らかに異質です。

画面左手で最も目立つ茶色の獣は、ギリシャ神話最大の怪物とされるテュフォン(テューポーン)です。最高神ゼウスとの闘いに敗れ、イタリア・エトナ山の下に閉じ込められたとされます。エトナ山が噴火を繰り返すのは、テュフォンのしわざとの言い伝えがあります。

画面左側手前の3人は、ゴルゴン3姉妹です。そう、分離派会館の入り口を飾っていた彫刻の3姉妹がここでも登場します。3姉妹の背後に建つ女性たちは、「病気」「狂気」「死」の寓意とのことです。テュフォンの左肩付近に描かれた3人の女性は、「淫欲」「不貞」「不節制」の寓意だそうです。

怪物としての恐ろしさと、どこか憎めないコミカルさと、両方がうまいバランスで共存しているように感じます。

テュフォンは100の蛇の頭を持ち、世界の東西の果てまで達する長い両腕を持ち、腿から下もまた蛇だったといいます。その下半身の部分が、画面右側に描かれています。こちらは本当に怪物じみていて、おどろおどろしいです。

写真の中央下側に描かれている女性は「われわれの心をむしばむ悲しみ」を表しているそうです。また、写真の右上隅に、両手を右側に伸ばした精霊像の頭部が描かれているのが分かるかと思います。これは、展覧会カタログに掲載されたクリムトの言葉によると、希望に対する人類の憧れが、「敵対する勢力」の上を越えていくさまを表しているそうです。

隠された「白銀比」と「黄金比」

この絵は、雑多なようで、それでも構図が安定しているようにも映ります。なぜなのか考えてみました。下に色別に枠を引いてみました。

まずは緑色です。こちらは、壁画の左端から引いた白銀比(縦1:横√2)の線になります。A3やA4 などの用紙サイズ規格に用いられている美しい比率です。緑色の線は、テュフォンの左肩辺りに描かれた女性を覆う金色の曲線と、ぴたりと接していることが分かるかと思います。それによって、白銀比でできた枠内に、画面左側に登場する人物らがきれいに収まりました。

次にピンク色です。これは、壁画の右端から引いた黄金比(縦1:横1.618)の線になります。黄金比は人間が最も美しいと感じる比率とされますが、なんとさきほどの緑色の線と見事に接しました。

つまり、画面全体が黄金比と白銀比の合わせ技で出来上がっているのです。全体の構図として美しさを感じる理由は、ここにあります。

別の線も引いてみました。

まずは、赤色の枠です。これは、壁画の左端から引いた正方形です。ご覧の通り、正方形の右側の縦線は、テュフォンの肩に乗る女性のちょうど目と目の間を貫いています。狙ってやっているとしか思えません。

次に緑色の線です。その女性の頭頂部から顎に向かって線を伸ばしてみます。すると、隣に立つ女性の顔をきれいに通過します。その線はさらに、画面中央右下に立つ女性の足元に達します。人物配置の明確な意図が感じられます。

ピンク色の線は、頭を右に傾けている女性の顔の角度に沿って引いたものですが、これは画面中央右下の女性の眉間を通り、なんと壁画の右角にぴたり達します。

ゴルゴン3姉妹の目線を貫く黄色い線は、もう1人別の女性の目線と重なります。

クリムトは奔放な画家のようにイメージしがちですが、このように線を引いてみると、明確な計算を基に構図を考えていることが分かります。美しさの背後には、決まって理由があるのです。

「歓喜の歌」に描かれた「接吻」

次に右側の壁面に移ります。こちらは「歓喜の歌」と題されています。まさに、第九の第4楽章そのままです。画面上部に両腕を伸ばした精霊が連なるのは、左側の壁面と同じです。

金色の衣装をまとった女性が持つのは竪琴です。この女性は擬人化された「詩」です。「幸福に憧れる人類は、詩の中に慰めを見出す」との意味が込められているといいます。

壁画は前述の通り、左右と正面の3面からなるのですが、それぞれを構成するパネルの枚数は異なります。左面は4枚、中央は2枚、そして右面は3枚です。その右面の3枚のうち、1枚は人物が一切登場しないまっさらなものになっています。

空白部分が設けられた理由は、第14回分離派展の展示方法にさかのぼるそうです。当時の展覧会でも「ベートーヴェン・フリーズ」は、現在と同じように、来場者が見上げるような空間の高い位置に展示されていました。そして、壁画の下は開け放たれており、マックス・クリンガーの「ベートーヴェン像」が置かれた隣の部屋とつながっていました。壁画に何も描かなかったのは、像に対する視覚的配慮だったそうです。同時に、第九の第3楽章から第4楽章の変わり目を表しているともいいます。

そして、ついに第4楽章に突入し、合唱のシーンが登場します。左の壁面から始まり、中央の「敵対する勢力」を経て、ここで「歓喜の歌」に至るのです。

写真の右手、コーラスの女性たちの前には、抱き合う男女の像が描かれています。クリムトの代表作「接吻」と似た構図です。

では、「接吻」の構図をこちらに拝借したのかと思いきや、実は逆なのです。「ベートーヴェン・フリーズ」が完成したのは1902年で、「接吻」は1907年ごろです。こちらの方が先に描かれているのです。

なぜキスをしているような構図なのか。これには理由があります。「歓喜の歌」の歌詞に、こういう一節があります。

Seid umschlungen, Millionen!(抱き合おう、幾百万人の人々よ)

Diesen Kuß der ganzen Welt!(この口づけを世界中に)

ここにKuß(口づけ)という単語が出てきます。クリムトはこの歌詞にインスピレーションを受けて、「ベートーヴェン・フリーズ」を締めくくる構図を完成させたと考えられるのです。

そして、もしこの壁画が下地となって、その5年後に傑作「接吻」が誕生したのだとしたら、源流には「歓喜の歌」があることになります。

そう考えると、ベートーヴェンの交響曲第9番がクリムトに与えた影響は、とてつもなく大きかった、と言えるのではないでしょうか。

展示空間の奥から入口側を見たら、このような感じです。

室内には模型が置いてあります。これは、「ベートーヴェン・フリーズ」がお披露目された前述の第14回分離派展の展示配置を示したものになります。

マックス・クリンガーの「ベートーヴェン像」が展示空間の中央に鎮座しており、クリムトの「ベートーヴェン・フリーズ」はその左隣の部屋だったことが分かります。

壁画に浮かぶ立体的な装飾

現地に行って、実物を見て、初めて確かめられることがあります。それは、「ベートーヴェン・フリーズ」には、立体的な装飾が施されているということです。下の画像をご覧ください。テュフォンを下から見上げると、目が立体的に浮き上がっているのが分かります。白い部分の素材は真珠貝(アコヤ貝)だそうです。左の黒目は宝石類か何かの石でしょう。右の黒目は初めからなかったのか、それとも欠けて失われてしまったのか、どちらなのでしょう。

同じくテュフォンのそばに描かれた女性の衣装や腕輪などにも、宝飾品が埋め込まれて立体的になっています。

こちらは髪飾りが立体的になっています。

左面に登場する騎士の黄金の鎧にも、鋲のような装飾が施されて立体的になっています。

耳でも第九の世界に入り込む

展示会場では、第九の第四楽章をヘッドフォンで聴けるようになっています。ラックに掛けてあり、自由に利用できます。

クリムトが何を考えながらこの壁画を手掛けたのか、歓喜の歌を聴きながら思いにふけってみるのは、とても贅沢な時間に感じられます。

利用されていないヘッドフォンから音が漏れているので、展示空間には、常に第四楽章が流れているような状態になっています。

動画で見る壁画の全貌

さて、写真だけでは分かりづらいところもあるかと思うので、動画でも撮影しました。

左面の「幸福への憧れ」から、「敵対する勢力」、そして「歓喜の歌」へという流れです。展示空間内に流れる第九の音も拾っているので、雰囲気を味わってみてください。

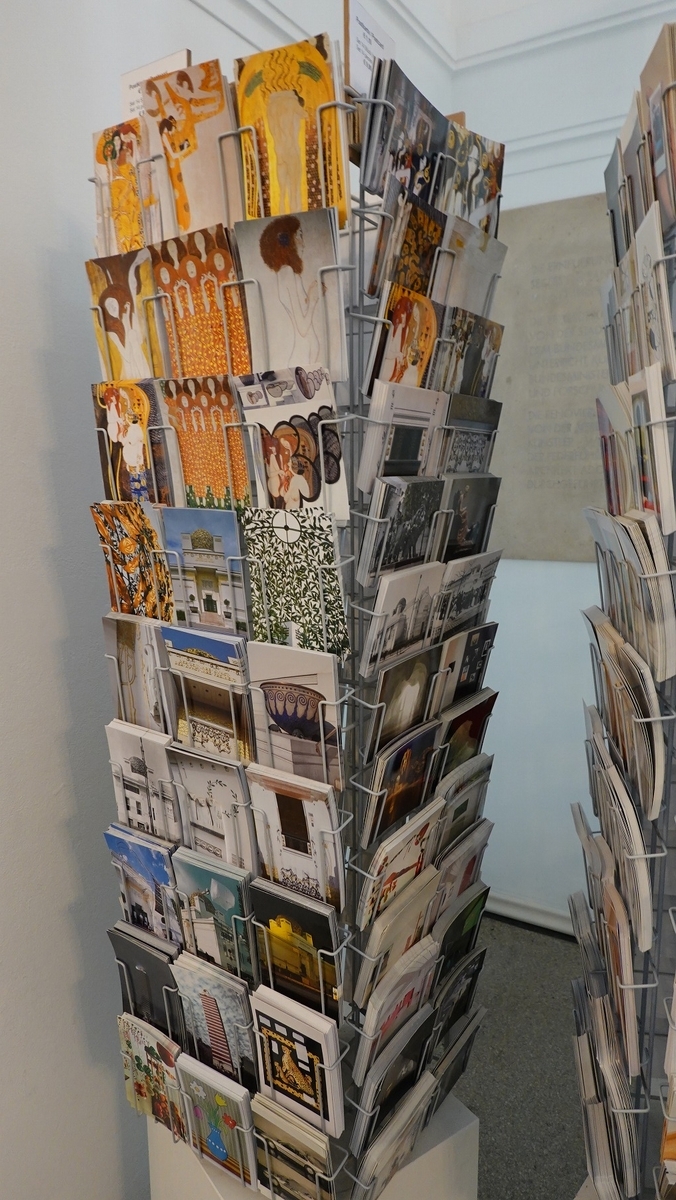

充実のクリムトグッズ

では、最後にショップに行ってみましょう。

それほど広くはありませんが、クリムト関連のグッズが充実しています。

クリムトが描いた「パラス・アテナ」のバッグです。多色展開しており、お土産としてもよさそうです。

ネクタイや宝飾類もあります。

マグカップ。ここにもパラス・アテナがいます。

パラス・アテナのキーホルダー。これ、いいと思って買いました。

写真手前は、「ベートーヴェン・フリーズ」の作品紹介ブックレットです。折りたたまれたページに、横長の壁画がそのまま収まっています。

しおり。種類が豊富です。

ポストカードも充実しています。

廃棄される運命のはずが…

もともと「ベートーヴェン・フリーズ」は、展覧会の終了とともに廃棄される予定だったそうです。しかし、美術コレクターのカール・ライニングハウスが購入し、木枠でできた下地部分を壁から引きはがして、保管することになります。

その後、作品はハンガリーのユダヤ人実業家、アウグスト・レーデラーが購入しますが、1938年にナチスによって接収されてしまいます。戦後、法的手続きを経て1973年にオーストリアの所有物となりました。

1986年、分離派会館の地下に、「ベートーヴェン・フリーズ」のためだけの特別室が設けられ、展示が始まりました。

「ベートーヴェン・フリーズ」は、「所蔵する施設」という意味では、オーストリア・ギャラリーになるそうです。オーストリア・ギャラリーは、ベルヴェデーレ宮殿上宮の美術館です。分離派会館はオーストリア・ギャラリーから長期にわたり作品の貸し出しを受けているということになります。

ともあれ、作品が廃棄される運命を免れたことで、こうして今われわれが鑑賞できるわけですから、最初に購入した美術コレクターの決断は大変すばらしいものだったと感じます。

クリムトは「接吻」だけにあらず

分離派会館および「ベートーヴェン・フリーズ」の紹介、いかがだったでしょうか。ベートーヴェンの第九は、西洋音楽史に残る最高傑作とされますが、クリムトもこの楽曲に魅せられていたことが大いにうかがえます。描いたクリムトは当然ながら立派ですが、あのクリムトにこれだけの絵を描かせた第九の存在感も大変なものがあると感じます。

「ベートーヴェン・フリーズ」の魅力は、左右両面の柔らかさと、真ん中の面の重々しさの対比でしょう。左右両面の優しいタッチのまま、第1楽章から第4楽章まで流れていたら、きっと面白い絵になっていないと思います。

やはり第2楽章に当たる「敵対する勢力」の強烈な存在感が肝です。あの第2楽章の旋律からここまで怪奇的な世界を描き出してみせたクリムトの想像力たるや、すさまじいものがあると感じます。

クリムト作品で最も有名なのは、前述の通り「接吻」です。所蔵するベルヴェデーレ宮殿には多くの観光客が集まり、「接吻」が掛けられた部屋は、とりわけ混雑しています。ウィーンの土産物店を巡れば、「接吻」関連のグッズが多いことに驚くでしょう。

「接吻」は確かにクリムトの傑作なのですから、それはそれでいいのです。ただ、クリムトはそれだけでは決してありません。

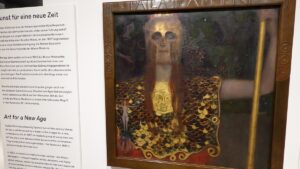

ウィーン・ミュージアム所蔵の「パラス・アテナ」や、レオポルド美術館所蔵の「死と生」など、素晴らしい作品はほかにも多くあります。

せっかくウィーンを訪れたのなら、「接吻」を見ただけで満足しないで、この「ベートーヴェン・フリーズ」も鑑賞してもらえたらと思います。クリムトとベートーヴェンによるイマジネーションの掛け算。こんなすごいものを体感しないのは、あまりにもったいないです。

コメント