ウィーン・ミュージアム カールスプラッツは、旅行ガイドブックでの扱いがあまり良くないのが不思議なくらい、魅力ある博物館だと思います。

何せここは、グスタフ・クリムトの傑作「パラス・アテナ」や「エミーリエ・フレーゲの肖像」、エゴン・シーレの作品などを所蔵しているのですから。

とりわけ、クリムトの画家としての人生を語る上で欠かせない「パラス・アテナ」を見るだけでも、ここを訪れる価値はあると思います。どんな博物館なのか、ご紹介します。

2023年12月にリニューアルオープン

ウィーン・ミュージアム カールスプラッツは、その名の通り、中心市街地のそばに広がるカールスプラッツ(カールス広場)の一角にあります。

ウィーンの街の歴史を伝えることを目的とした市立博物館組織で、21の博物館・史跡を運営しており、正式名称は「ウィーン・ミュージアム」です。どの施設かを区別するために、便宜的に地名を付け加えるなどしているようですが、単にウィーン・ミュージアムと言う場合、中核施設であるカールスプラッツを指すようです。

ミュージアムの外には、「パラス・アテナ」の垂れ幕が掛けられていました。この博物館の目玉の一つであることが、分かるかと思います。

道を挟んで向かいに建つ朱色の建物は、ウィーン学友協会です。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地で、「黄金のホール」で知られています。

入り口です。ウィーン・ミュージアム カールスプラッツは老朽化などを理由に2019年2月に一時閉館し、改修工事を行ってきました。そして、リニューアルオープンしたのが2023年12月。われわれは2024年5月にウィーンを訪れたので、タイミング的によかったです。

まず、こちらが素晴らしいのは、常設展が無料ということです。大英博物館にならったらしく、オーストリアの公営博物館で初の試みということです。

ハプスブルク時代もナチスの併合時代も

ウィーン・ミュージアムは改修によって、建物の床面積が6900m2から1万2000m2と大幅に広くなり、常設展の会場も2000m2から3000m2に拡張されたとのことです。内部には吹き抜け空間もあり、ゆったり鑑賞できる構造になっています。

ウィーン中心部のかつての街並みを表した模型です。シュテファン寺院が見えます。

市街地は長く、オスマン帝国など外敵の侵略を防ぐための壁と堀に取り囲まれていました。必要性がなくなってきたなどの理由から、それが取り除かれたのは、1858年のこと。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の命によって、跡地には「リンク・シュトラーセ」と呼ばれる環状道路が整備されました。

かつてハプスブルク家が支配した地域の地図です。こうした地図や写真パネルの紹介は、ナチス・ドイツによるオーストリアの併合時代にも及んでいます。このように、ウィーンやオーストリアに関する歴史を複合的に学べる施設になっています。

オーストリアの女大公マリア・テレジアの肖像画で、作者はマルティン・ファン・メイテンスです。1744年に描かれています。女性のマリア・テレジアがハプスブルク家の家督を継承することに対し、プロイセンが領土割譲を条件として突き付けるなどしたことから勃発した「オーストリア継承戦争」(1740~48年)真っただ中のことです。王冠に手をかけた堂々たる姿は、他国に向けて、自身を正統な王位継承者として誇示しているように見えます。額縁の上に描かれている幼子は、息子で後に神聖ローマ帝国の皇帝になるヨーゼフ2世です。

ウィーンという街に行ってみて感じるのは、マリア・テレジアという人は、ハプスブルク家の歴史における指折りの傑物として、今なお抜群の存在感を放っているということです。観光客が出くわすハプスブルク家の名前トップ3を挙げるなら、ドラマのヒロインよろしく激しく浮き沈みする生涯を送った美貌の皇妃エリザベート、エリザベートの夫で「最後の皇帝」であるフランツ・ヨーゼフ1世、そしてマリア・テレジアではないかと思います。

エゴン・シーレの世界に魅せられる

ウィーンを代表する画家と言えば、何といってもクリムトとシーレです。シーレは日本において、知名度が高いとは言えないかもしれませんが、その作品を見れば、とりこになる人は多くいると思います。作者の内側からどうしようもなくあふれ出てくるさまざまな感情が絵筆に乗っかって、無二の世界を作り出しています。

こちらは自画像です。クリムトが自身を一切描かなかったのとは対照的に、シーレは多くの自画像を残しました。シーレの肖像画を特徴づけるものの一つとして、指の描き方があります。手の甲をこちらに向けて、親指を除く4本の指を1本と3本に分けて開いたり、2本と2本で分けて開いたりしています。

「アルトゥール・レスラーの肖像」です。当時、シーレのパトロンだった人物として知られています。

「ノイレングバッハの芸術家の部屋」。シーレ作では少ない室内画で、ゴッホの「アルルの寝室」を参考に描いたともされています。

1909年、シーレが19歳くらいのときに描いた「ひまわり」。ひまわりは世紀末芸術の時代のウィーンにあって、クリムトや建築家のオットー・ワーグナーらもモチーフとして多く用いた花とのことです。

それにしても、このひまわりの暗さといったら、どうでしょう。花はしおれ、葉は垂れ下がり、全体が沈んだ色をしています。お世辞にも美しいとは言えないのに、でも「なぜこんなひまわりを描いたのか」と疑問符が頭に浮かび、目が離せなくなってしまいます。燦燦と輝くゴッホのひまわりとまるで対照的な趣きですが、見る者の足をずっと止めさせるエネルギーを持っているという意味では、共通したものがあるように感じます。

クリムトの「出世作」、そしてパートナーの肖像

ウィーン・ミュージアムには、クリムトが描いた重要な作品が3作品あります。

まずは「旧ブルク劇場の観客席」(1888年)。クリムトの出世作とも言われています。建て替えられることになったブルク劇場の姿を残すという依頼をウィーン市側から受け、制作されました。観客席には、政治家や舞台俳優、弟のエルンスト・クリムトら、実在の人物が多く描き込まれています。

「エミーリエ・フレーゲの肖像」(1902~03年)。エミーリエ・フレーゲは、生涯独身だったクリムトにとって最も重要なパートナーだったとされています。クリムトが公式行事に出席する際などには必ずそばにいたとのことなので、事実上の妻のような存在だったのかもしれません。クリムトの弟エルンストは、エミーリエの姉と結婚しており、クリムトの死後、エミーリエは遺産相続しています。

残されたエミーリエの写真を見ると、顔はこの肖像画とそっくりです。一方で、ドレスに関しては、きっとクリムトの創造でしょう。他のクリムト作品でも見られる渦巻き模様が目を引きます。黄色い四角形と丸は、男性と女性を表しているとされ、こちらも「接吻」など他のクリムト作品で登場するモチーフです。

底知れない「パラス・アテナ」の目力

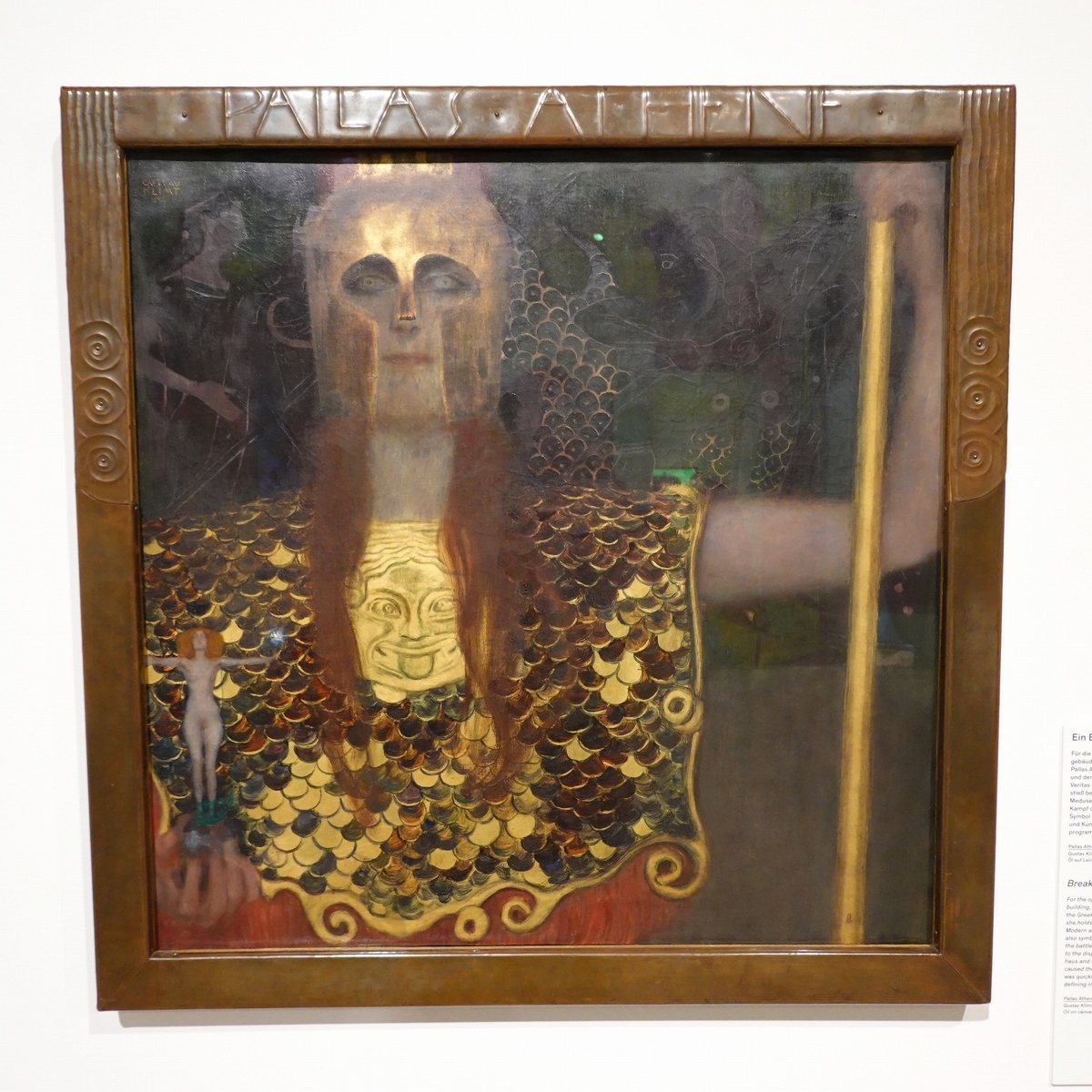

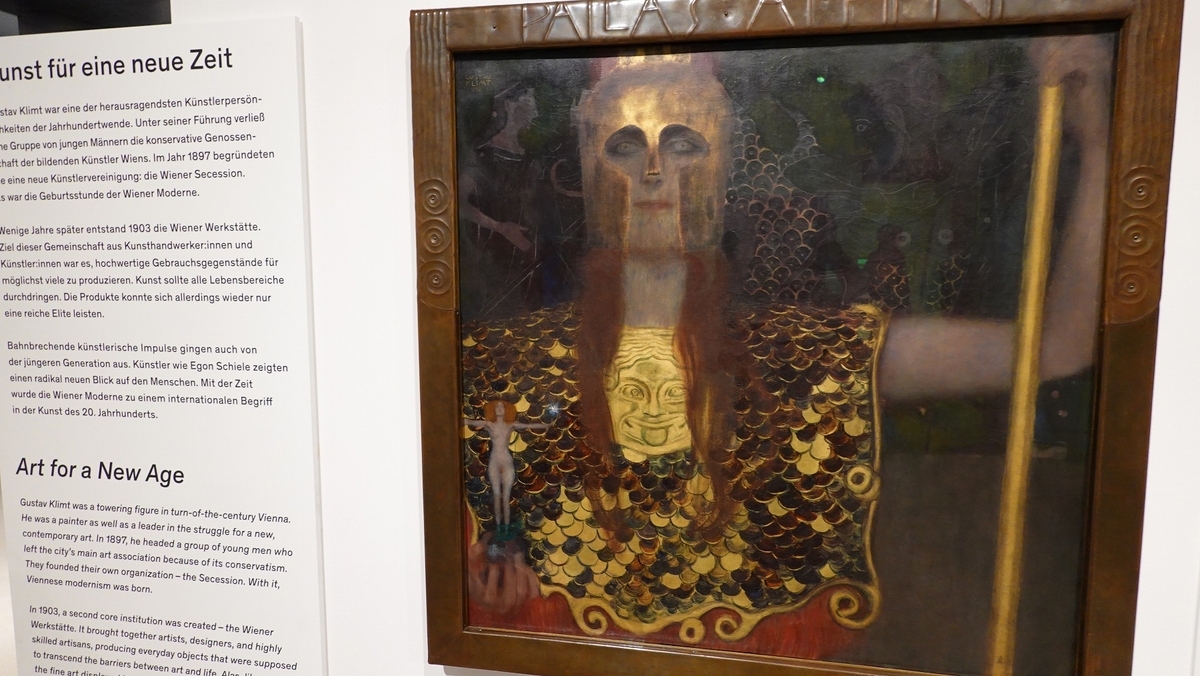

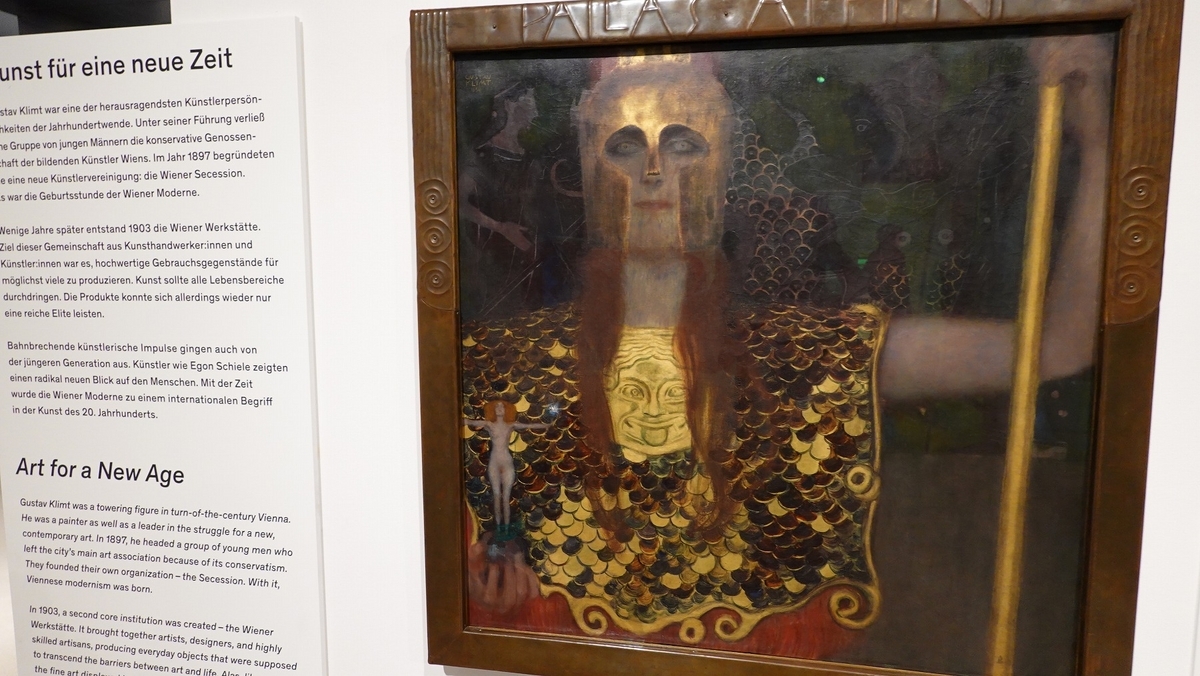

さて、こちらが「パラス・アテナ」です。パラス・アテナ(アテネ表記もあります)はギリシャ神話の女神です。1898年の作で、サイズは75cm×75cm。クリムトは1897年、保守的な画壇から一線を画した芸術家集団「ウィーン分離派」を、自らが先頭に立ってつくりました。その際、芸術の女神たるパラス・アテナをグループのシンボルとし、今後向かうべき道しるべとすべく、この作品を描いたのです。

作品紹介パネルのタイトルに「Art for a New Age」(新時代のための芸術)とあるように、クリムトはこの作品をもって本流の画壇に宣戦布告をしたのです。

この作品の魅力は、数多くあると思います。まず、女神であるパラス・アテナの顔立ちが挙げられるでしょう。あえて男性的に描かれており、美しさと精悍さの両方が備わっています。自信に満ちた表情からは、新たな道に進むクリムトの不退転の決意がにじみ出ているようにも感じます。

金色の防具で身を固めた中性的な人物という意味では、映画「風の谷のナウシカ」に登場するクシャナ殿下に通じる面があります。宮崎駿監督は「パラス・アテナ」のことを知っていたのでしょうか。

長尺の槍を構えた立ち姿の力強さ、頭も両腕も画面からはみ出す構図の迫力、胸当てに施されたメデューサの不気味さなども、目を引く要素として挙げられると思います。

そうした中、あえて最も心惹かれる点を一つに絞るなら、やはり目ではないでしょうか。

何が起きても揺らぐことがなさそうな極太の意志が感じられる眼球に、こちらの視線は際限なく吸い込まれます。「お前は私のことを理解できるのか」と言わんばかりの強烈なにらみです。こちらの目とあちらの目による無言の対話が延々と続きます。これに並ぶくらい強い目線を返してくる肖像画は、個人的体験で言えば、オランダのマウリッツハイス美術館で見たヨハネス・フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」をおいて他にありません。ずっと見続けていても飽きません。

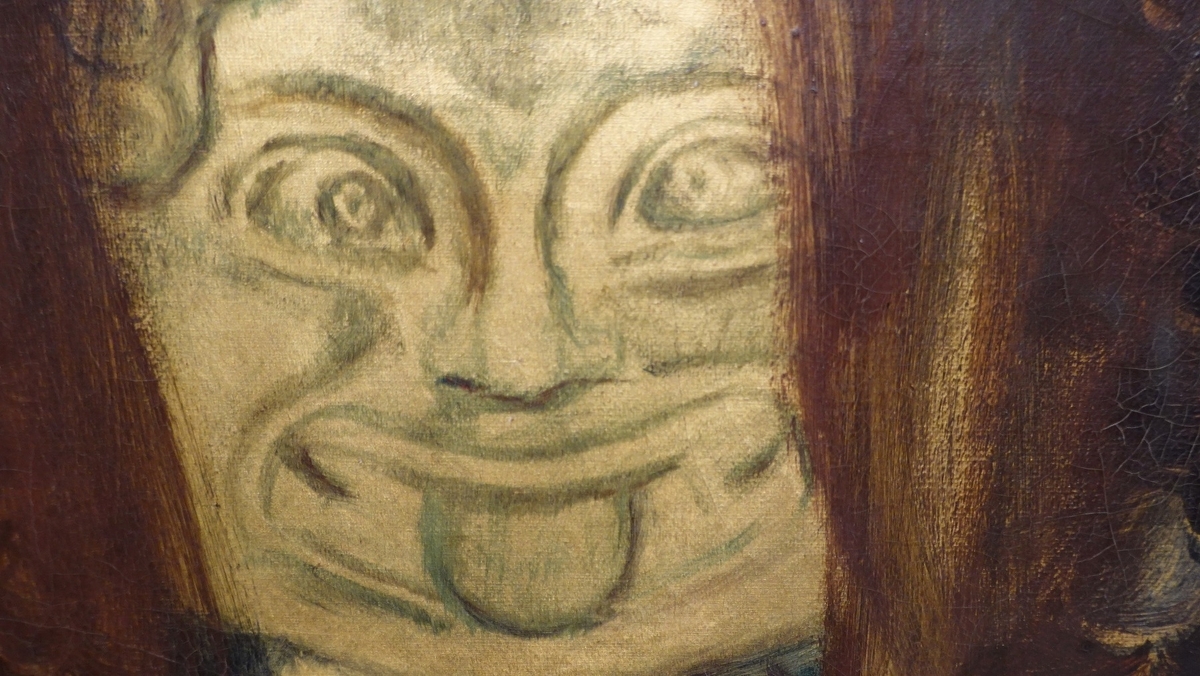

こちらは胸当てのメデューサを拡大して撮った写真です。メデューサは、分離派会館(セセッシオン)の外壁装飾や、分離派会館に展示されている壁画の大作「ベートーヴェン・フリーズ」にも登場するように、クリムトにとって重要なモチーフです。

不敵な表情を浮かべ、舌まで出している。この敵意が向かう先にあるのは、クリムトが古くさいと感じていたそれまでの芸術家たちの世界なのでしょう。

パラス・アテナが右手に持つのは、「ヌーダ・ヴェリタス」(裸の真実)と呼ばれる女性像です。左手の上に浮かぶ青い小さな光の玉が輝くことで、作品に抜群のアクセントを与えています。

「パラス・アテナ」は「エミーリエ・フレーゲの肖像」と並ぶように展示されています。背後にはシーレの作品があり、写真では「ひまわり」が見えます。

旧カールスプラッツ駅舎とブラームス像も見てみよう

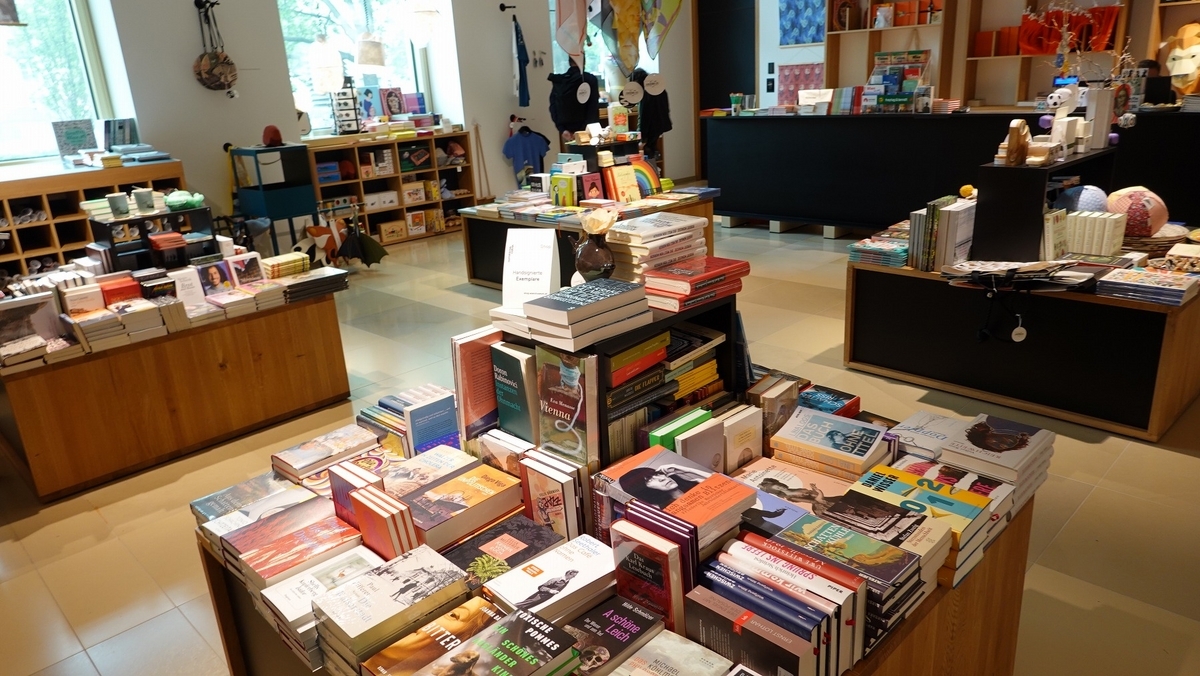

こちらはミュージアムのショップです。

書籍類が充実していますが、ポストカードをはじめとして、土産になりそうなものも売っていました。

カールスプラッツには、ヨハネス・ブラームスの記念像があります。ウィーン・ミュージアムから100mも離れていないので、セットで見てみてはいかがでしょうか。

それにしても、ウィーンの街に作曲家の像が多いことといったら。モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ヨハン・シュトラウス2世などなど、ウィーンにまつわる音楽の歴史は、西洋音楽史そのものです。

ちなみに、こちらはベートーヴェン像。ウィーン・ミュージアムから400mほどの「ベートーヴェン広場」にあります。木々の背後に映る茶色っぽい建物は、高級ホテルのザ・リッツカールトン ウィーンです。

カールスプラッツには、旧カールスプラッツ駅舎があります。こちらも必見でしょう。ウィーン分離派に参加した建築家オットー・ワーグナーの設計で、1899年に完成しました。

円弧上の屋根と、ひまわりの花に見立てられた丸窓が目を引きます。オットー・ワーグナーの建築物に対する有名な言葉として、「芸術は必要にのみ従う」というものがあります。装飾のための装飾は不要、必要と思われる要素を徹底的に追求すれば、それが芸術になるという意味でしょう。

駅舎は夏季に、オットー・ワーグナーの資料などを展示したパビリオンとして利用されています。2024年に関して言うと、営業は3月15日~10月31日までとなります。

無料なのだから行ってみよう

ウィーン・ミュージアム、いかがだったでしょうか。

「パラス・アテナ」について長々と書きましたが、作品をじっと鑑賞している人は、案外と少なかったです。クリムトを語る上で欠かせない素晴らしい作品だけに、ウィーンに来たのにここを訪れないのはもったいないし、ここを訪れたのにじっくり見ないのももったいないと思います。

対照的に、ベルヴェデーレ宮殿が所蔵するクリムトの「接吻」は、展示の部屋がツアー観光客などですごい賑わいでした。「接吻」はクリムトの傑作に違いないので、盛り上がるのは理解できるのですが、それにしても同じ作者の作品で、こうも落差があるのかと思ってしまいました。「接吻」にそれだけの価値を見出せるのなら、「パラス・アテナ」や、分離派会館の「ベートーヴェン・フリーズ」なども同じように鑑賞したらいいのに、と感じました。

とはいえ、所蔵品のどこに魅力を感じるかは人それぞれです。ウィーン・ミュージアムが希少な作品や資料を多くそろえているのは間違いありません。そして、なんといっても入場無料です。

立ち寄って損はないと思います。

コメント