ウィーンの街には、歴史あるカフェが多くあります。古くから作家や画家らが集まって会話に花を咲かせ、ほかの街にはない独特のカフェ文化をつくりだしてきました。2011年にはユネスコの世界無形文化遺産に登録されています。

味や雰囲気、店員の接客など、どの店がよいでしょう? われわれは、インペリアル・カフェ、ザッハー、デメル、モーツァルト、ツェントラル、ゲルストナーに行ってみました。それぞれ紹介します。

「インペリアル・カフェ」 3種類のオリジナルトルテを味わう

まずは、「インペリアル・カフェ」です。5つ星の「ホテル インペリアル ウィーン」のカフェになります。こちらは、世界最大のホテルグループであるマリオット・インターナショナルの傘下に入り、現在は「ラグジュアリー・コレクション」ブランドになっています。

ウィーン学友協会のすぐ北のブロックに立地しています。

道路を挟んで向かい側から撮影した「ホテル インペリアル」です。左手の「IMPERIAL TORTE」と書かれているところが、「カフェ・インペリアル」になります。

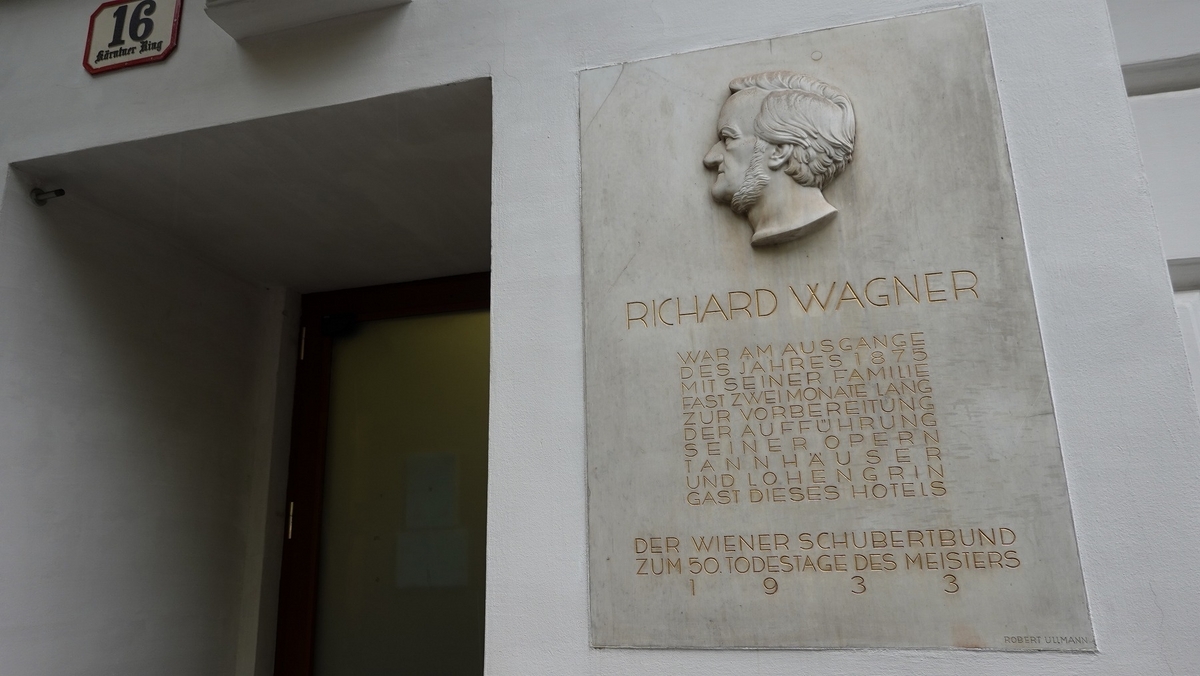

入り口すぐ右手の外壁には、作曲家リヒャルト・ワーグナーの碑文が埋め込まれています。「1875年の末、彼と彼の家族は、オペラ『タンホイザー』と『ローエングリン』の上演準備のため、ほぼ 2ヵ月間このホテルに宿泊しました」という内容です。さすがは音楽の都です。ワーグナーが2ヵ月も泊まったとなれば、確かにそれは宣伝になるでしょう。個人的なことを言えば、「カフェ・インペリアル」を訪れた日の2日後に、ウィーン国立歌劇場で「ローエングリン」を鑑賞することになっていたので、この碑文に目が留まったのは、ちょっとした縁があったのかなと感じました。

ホテルのエントランスとフロントです。豪華なシャンデリアが下がっており、由緒あるホテルの雰囲気を醸し出しています。

さて、ここから「カフェ・インペリアル」です。こちらが案内された席です。事前に予約して行きました。ホテルのエントランス部分から入ると、手前にカフェスペース、奥が食事スペースと分かれています。われわれはカフェ目的で入店したのですが、予約者だったからか、食事スペースの方に案内されました。もちろん、どちらで食べても何も変わらないので大丈夫です。

「カフェ・インペリアル」の名物といえば、「インペリアル・トルテ」です。ウィーンでトルテと言えばザッハトルテ、といった感じですが、こちらはやや一線を画したトルテになっています。

「インペリアル・トルテ」を記したメニューです。ご覧のように3種類あります。

こちら、インペリアル・トルテNo.1「オリジナル ミニョン」です。「ミニョン」はフランス語で「小さい」を意味し、小型のケーキなどを指す言葉として使われます。

こちらインペリアル・トルテNo.2「シュバルツ オレンジ ミニョン」です。「シュバルツ」はドイツ語で黒を意味します。No.1のオリジナルトルテより確かに黒っぽいので、ダークチョコを使っているという意味かもしれません。

インペリアル・トルテNo.3「上質なラズベリーのミニョン」です。名前の通り、ラズベリーが使用されています。

3皿を並べて撮ってみました。どれも同じ大きさで、形状は立方体です。いずれも11ユーロです。

さて、味の方はと言えば、ほどよい風味のあるチョコレートに周囲をくるまれ、マジパンの層がアクセントになっています。3つの中でオリジナルトルテのバランスが最もよいと感じましたが、やや甘めなので、オレンジやラズベリーの酸味が入っている方が食べやすい気もしました。後述するザッハトルテと比べると、味に含みがあって、こちらの方が少し高級感を感じられる気がしました。

変わって、下の写真はイチゴが乗ったアイスウィンナーコーヒーになります。シロップ入りコーヒーの上にホイップクリームまで盛られているので、なかなかの甘さです。普段ブラックコーヒーを愛飲している者としては、好んで飲むものではなかったかもしれません。それでも、おいしくないというわけではないし、ウィーン文化を知るために注文したので、これはこれでよかったです。

こちら、カプチーノです。

こちらは、5つ星ホテル併設のカフェですが、ドレスコードはありません。昼間に訪れている客を見ても、実際にそれほど着飾っているような人はいませんでした。

もっとも、このことはカフェ・ザッハーなど他のすべてのカフェに言えることです。観光地歩きをするような格好で入店しても問題ないので、臆さず行ってみましょう。

「ザッハー」 入り口に注意しよう

続いての紹介は、「カフェ・ザッハー」です。

来訪される方は、まず入り口に注意しましょう。とりわけ予約者は間違いやすいと思います。ザッハーが運営するカフェは、同じ敷地内に2店舗あるのです。

われわれは最初、見事に違う方の店に入りました。店員に「あなたの名前は予約リストにありません」と言われた際は、いったい何が起きているのかと、頭の中はクエッションだらけで、もう1店舗ザッハーがあると知らされた時には、全く意味が分かりませんでした。事前の勉強不足と言ってしまえばそれまでなのですが、同じような旅行者はきっと多いと思うので紹介します。

それぞれ見てみましょう。下の写真は、いわゆる「カフェ・ザッハー」の入り口です。「ホテル・ザッハー」のエントランスの左隣になります。われわれが予約をした店はこちらです。

そして、われわれが間違えて入った店の入り口は、こちらです。ご覧の通り、違います。

この店は、ホテル・ザッハーが同じ敷地内で経営しているカフェという点では同じなのですが、完全に別の店です。こちらは持ち帰り用のザッハトルテを販売している1階の店舗部分は「Sacher Eck」(ザッハー・エック)と呼ばれており、併設する1、2階のカフェスペースには「Café Bel Étage」(カフェ・ベル・エタージュ)という名称が付いています。

「Eck」とはドイツ語で角を意味する言葉です。下の写真のように、敷地の角に位置することに由来するようですが、店の外観のどこにも「Sacher ECK」という表記はありません。「Café Bel Étage」の文字はガラス扉にあるのですが、とても小さくて、気づきにくいです。

目抜き通りに面している店にどうしても目が…

そして、肝心の点です。なぜ予約者が間違えて「ベル・エタージュ」に入ってしまいやすいかと言うと、理由は2点あります。

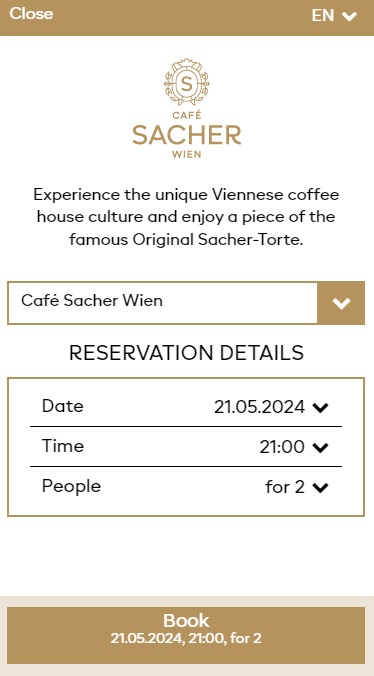

まず、2店舗あると知らない状態で予約を考える人は、Googleなどで「Cafe Sacher reservation」など単語を打ち込んで検索すると思います。そこで表示されるのは「カフェ・ザッハー」に関する公式サイトです。必然的に「カフェ・ザッハー」を予約することになるでしょう。われわれが、まさにそうでした。

実際には予約画面のプルダウンメニューで、「Café Bel Étage」などホテル・ザッハーが経営する他の飲食店を選ぶこともできるようにはなっています。でも、カフェ・ザッハーに興味を持って予約しようとしている人が、違う店名の「Café Bel Étage」を見つけたところで、それが何たるかなんて気にしないでしょう。「Café Sacher Wien」という探していた店名を選んで、それでおしまいです。

そして予約者が間違えて入店しやすい理由の2点目は、「ベル・エタージュ」の入り口が、ケルントナー通りというウィーンで最もにぎやかな目抜き通りに面していることです。

下のマップを見てください。赤丸が「カフェ・ザッハー」の入り口で、オレンジ色の丸が「ベル・エタージュ」の入り口になります。「ベル・エタージュ」は地図上、薄いグレーで塗られた右上方向へ延びる道沿いに位置していますが、これがケルントナー通りになります。

こちらの写真は、ケルントナー通りになります。両側に多くのショップが建ち並び、日中に人波が絶えることはありません。ウィーンを訪れた観光客の多くは、一度はここを歩くはずです。

対して、こちらの写真は「ホテル・ザッハー」の入り口(旗が掲げられているところ)と「カフェ・ザッハー」(写真で一番左にある赤い庇)です。「カフェ・ザッハー」の入り口はケルントナー通りから距離にして50m程度なのですが、それでも目の前を歩かない限り、その存在にはなかなか気づかないでしょう。歩行者の数は、ケルントナー通りと比べると格段に少ないです。

この写真が最も分かりやすいかもしれません。赤丸が「カフェ・ザッハー」の入り口、黄色い丸が「カフェ・ベル・エタージュ」の入り口になります。

「ベル・エタージュ」の入り口には、「カフェ・ザッハー」の入り口と違って、こうして予約をしていない人の行列ができています。街の目抜き通りにこうして人が並んでいれば、どうしても、こちらに目が行ってしまいます。何も知らなければ、自分が「Cafe Sacher」と検索をかけて予約した店は、ここだと思ってしまうでしょう。

というわけで、名前が違うカフェが同じ敷地内に2店舗あるという事実は、分かりやすく周知されているわけではありません。予約を考えられている方は、ご注意ください。

もっとも、「カフェ・ザッハー」も「ベル・エタージュ」も、出しているザッハトルテは同じで、値段も同じです。オリジナル ザッハトルテを味わいたいだけの観光客であれば、どちらに入っても問題ありません。

それぞれの店の公式リンクを貼っておきますので、興味がある方はこちらをご覧ください。

カフェ・ザッハー

カフェ・ベル・エタージュ

こちらは「ザッハー・エック」の店内です。持ち帰り用のザッハトルテなどを売っています。カフェで飲食してレシートを持参したら、こちらで10%の割引を受けられます。有効期限は、飲食した日だけです。

グーグルマップでも立地を確認してみてください。

とにかく甘い世界的銘菓

さて、ザッハーの2店舗問題だけで随分長くなりましたが、こちらがわれわれが入った「カフェ・ザッハー」の店内です。赤を基調としたシックな装いです。

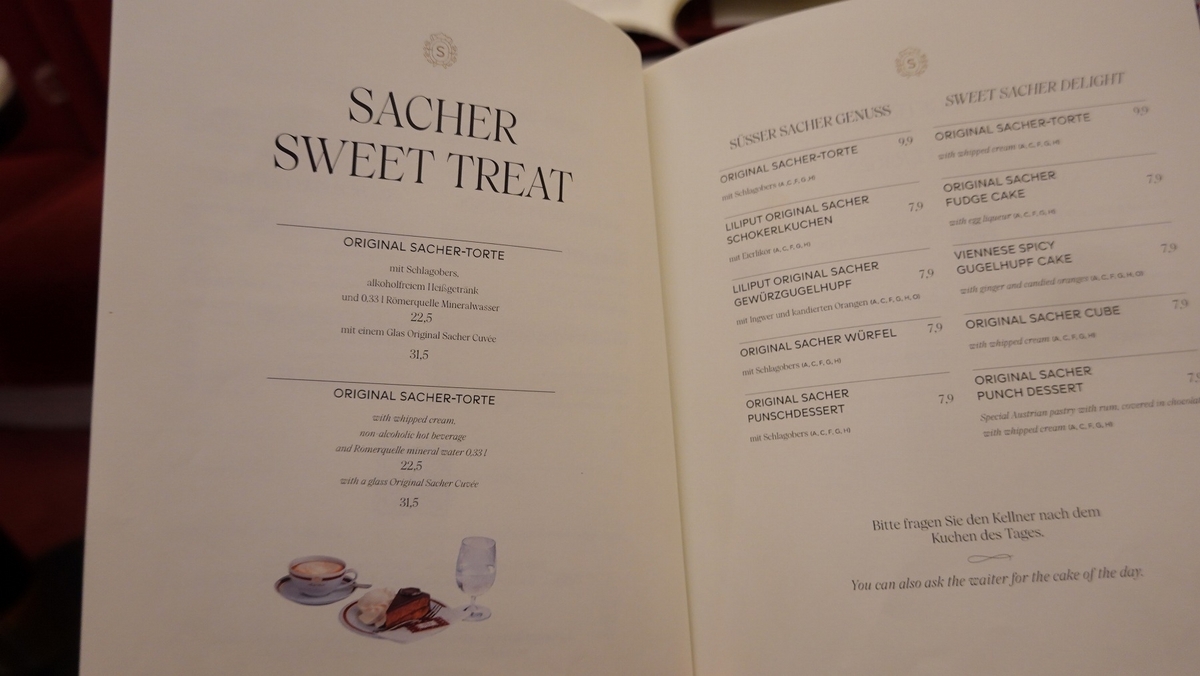

メニューです。ザッハトルテだけを注文すると9.9ユーロです。330mlのミネラルウォーターと、温かい飲み物のセットメニューになると、22.5ユーロになります。31.5ユーロの方は、キュヴェ(スパークリングワイン)が一緒に出てきます。

こちらが、オリジナル ザッハトルテです。ホイップクリーム付きです。一言でいえば、とても甘いです。日本の洋菓子店がこうしたケーキを好んで作ることは、なかなかないだろうと思うくらいの甘さです。アプリコット(あんず)のジャムが挟み込まれているのが特徴です。

こちらは、オリジナル ザッハーキューブです。その名の通り、形状は直方体で、ザッハトルテよりやや小ぶりで、値段も少し安くなっています。ザッハトルテよりほんの少し甘さが控えめかなと感じましたが、気のせいで、実際には同じ味かもしれないです。いずれにせよ、ザッハトルテの味を体感したいと思って店を訪れるのであれば、こちらは無理に注文しなくてもいい気はします。

いろいろ細かく味をレポートした方がいいのだと思うのですが、いろいろ考えてみても、やっぱり「甘かった」の一言に行き着きます。

でも、スイーツに興味がある人なら、その甘さは絶対に体感しなければなりません。ウィーンを訪れて、ザッハトルテという世界的に名の知れたケーキを食べることなく、語れないまま終わってしまうのは寂しいでしょう。その味を気に入るかどうかは二の次です。何はなくとも、カフェを訪れて自分で食べてみること。これに尽きます。

ザッハトルテを最初に売ったのはデメル?

ザッハーはザッハトルテの名称を巡って、「デメル」と7年間にわたって裁判をしたことで有名です。この裁判があったことで、ザッハトルテはそれまで以上に名の知れる菓子になったと言えるかもしれません。

ザッハトルテは、フランツ・ザッハーという料理人が1832年に、時のオーストリア宰相クレメンス・フォン・メッテルニヒの命を受けて生み出した菓子が原型となっています。この時点では、ザッハトルテはまだ完成していないとされています。

その後、今に至るザッハトルテを生み出したのは、フランツの次男のエドゥアルト・ザッハーでした。

彼はそのころ、1786年創業の「デメル」で働いていました。そして、そのザッハトルテを初めて売った店も「デメル」でした。ザッハーではないのです。これは意外な事実に思われますが、この時点では「カフェ・ザッハー」は存在していないのです。

エドゥアルトは1872年、ケルントナートーア劇場の跡地に、ホテル・ザッハーを開業します。そして、「デメル」に続いて、そのホテルのレストランでもザッハトルテを提供し始めたのでした。

ホテル・ザッハーの倒産を機に

話はここからややこしくなります。エドゥアルトの死後、ホテル・ザッハーは経営難に見舞われ、ついには1934年に倒産します。そして、ザッハー家はホテル経営から手を引くことになりました(代わってオーナーとなったギュルトラー家が、現在に至るまでホテル・ザッハーを経営しています)

エドゥアルトの息子のエドゥアルト・ジュニアは、働き場を失ってしまった結果だったと思われますが、「デメル」に転職することになります。その際、エドゥアルト・ジュニアは、デメル側が「エドゥアルトのザッハトルテ」を売ることを認めてしまいます。その見返りに、デメル側がザッハー側へ何かしらの援助をしたという話もあります。

ザッハトルテはさかのぼれば、父のエドゥアルトが最初に「デメル」で売り出したものです。もしエドゥアルト・ジュニアがデメル側にザッハトルテの販売許可を出したという話が本当なのであれば、この1934年の時点で、「デメル」はザッハトルテを売るのをやめていたということになります。なぜなのか。「ザッハー」と「デメル」の間で、何かしらのいさかいがあったのか。この辺はいろいろ調べてみましたが、よくわかりませんでした。

「オリジナル」を巡る争いの決着は?

最大の問題は、ザッハトルテの販売権を得た「デメル」が「オリジナル ザッハトルテ」という名称で売り出したことにあるのではないかと思われます。エドゥアルト・ジュニアが認めたのは「エドゥアルトのザッハトルテ」であって「オリジナル ザッハトルテ」ではなかったからです。

ザッハーと「デメル」の全面対決が始まるのは、エドゥアルト・ジュニアの死後のことです。「デメル」が「オリジナル ザッハトルテ」の名称を使うのは権利侵害だと、ザッハー側が提訴したのです。

7年間続いた裁判の結果、1963年に両者は和解に至ります。「デメルがザッハトルテの名称を使うことは認める」「ただし『オリジナル』を名乗ってよいのはザッハーのみとする」という決着になりました。「オリジナル」を取り返したという意味で、ザッハー側が実質的に勝訴したと言えなくもない気もします。

そんな歴史があり、今日では「オリジナル ザッハトルテ」と「デメルのザッハトルテ」という名称で、双方の店で売られているのです。

以上、日本語、英語、ドイツ語のさまざまな資料・記事をもとに書いてみました。ネット上で見られる内容には、ややばらつきが見られるので、ここに書いたことが全て正しいとは限りません。

「デメル」は予約不可、朝イチで並ぼう

ザッハーからの流れで、次は「デメル」に移ります。日本でもデメルの商品は、取り扱っている百貨店があるので、なじみがある人も多いのではないかと思います。

「デメル」の本店が店を構えるのは、ウィーン中心部の「コールマルクト通り」です。

「グラーベン通り」という高級ブランド店が集まっている最も華やかな通りと交差しており、街歩きをするだけでも楽しめるような場所にあります。

「デメル」が他の多くの有名カフェと違うのは、予約できないということです。時間に余裕がない観光客にとって、ここは悩みどころです。どれくらい待てば入店できるか分からないような状態では、予定が立てづらくなります。最善策は何かといえば、それは午前10時の開店時間より少し前に並んで、1回転目で確実に席を確保する、ということになるかと思います。

われわれは土曜日に訪れました。事前に「デメル」側に英文メールを送って、土曜日の混み具合について尋ねていました。回答は「平日に比べて土曜日の方がやや混みますが、開店30分前に並んでいれば、まず座れるでしょう」というものでした。それで、実際に30分ほど前に店を訪れて並びました。われわれの到着前に並んでいたのは10人強でした。

そして、午前10時の開店直前の様子がこちらです。鉢植えが掛けられた柵沿いに立っている人は、みんな「デメル」の入店待ちです。全部で60~70人くらいいたと思います。想像以上でした。

午前10時、いざ入店です。

2階部分がカフェになっています。店内の階段を上がりましょう。

こちらがカフェスペースです。丸いテーブルがいくつも置かれています。

先ほどの写真の隣の部屋です。カフェスペースは4部屋あり、そのうちの3部屋に大部分のテーブルがあります。残りの1部屋は少し離れたところにあり、面積としては狭いです。開店と同時に入店した場合、店員に席を案内されることはありません。空いている好きな席に座ってください。

3つ目の部屋です。われわれはこちらに座りました。

2階の席数は正確に数えたわけではありませんが、計70~80席くらいかと思います。1階のカウンター、そして屋外スペースまでカウントすれば、もっと多くなります。われわれが訪れたウィーンのカフェの中では、「デメル」がもっとも広かったです。普段どれくらいの人が開店前に列をなしているのか分かりませんが、これくらい多くの席があれば、開店前に少し並べば、ほぼ確実に座れるのではないかと感じました。

ケーキは2階に陳列してあるので、実際に見て決めることができます。多くが同じ値段で7.9ユーロでした。

ケーキの陳列棚の脇には、店員が食事系を用意するカウンターがあります。

オーストリア伝統の菓子、カイザーシュマーレンが、すぐに提供できるように皿に並べられていました。

ザッハーよりも甘さ控えめ

さて、こちらが「Demel’s Sachertorte」(デメルのザッハトルテ)です。ザッハーと違って、アプリコットジャムは上側チョコレートのすぐ下にだけ塗られています。ホイップクリームが付いてくるのは、同じです。

甘さはザッハーに比べて控えめでした。もっと言うと、百貨店などで買うことができる日本の「デメル」のザッハトルテと比べても、甘さは抑えられていたように感じます。日本の商品は「デメル・ジャパン」という日本法人が製造・販売しているものなので、味が多少違う可能性はあります。

個人的には、ザッハーのザッハトルテよりも、「許せる甘さ」という意味で、こちらの方が食べやすくて、おいしいと感じました。もっとも、ザッハーと共通して言えることですが、フランスの有名パティスリー(ジャン=ポール・エヴァン、ラ・メゾン・デュ・ショコラなど)が作っているような、カカオの風味を全面に押し出したチョコレートケーキと同じ路線上にある味ではないです。それほど繊細ではないと思います。別物なのだから、比べてはいけないということでしょう。そこは心得て行った方がいいと思います。

もう一つ。ベリーのケーキも注文しました。こちらは日本でもなじみがあるような味で、バランスが良かったです。酸味がほどよくあるので、甘いザッハトルテと併せて食べると、ちょうどよいかもしれません。

びっくりするほど多い自社ブランド商品

「デメル」1階の大部分は、さまざまな自社商品の販売スペースになっています。ここは見るだけでも楽しめます。ザッハトルテも持ち帰りできます。

いったい何種類あるのだろう、と思うくらい多岐にわたって商品があります。

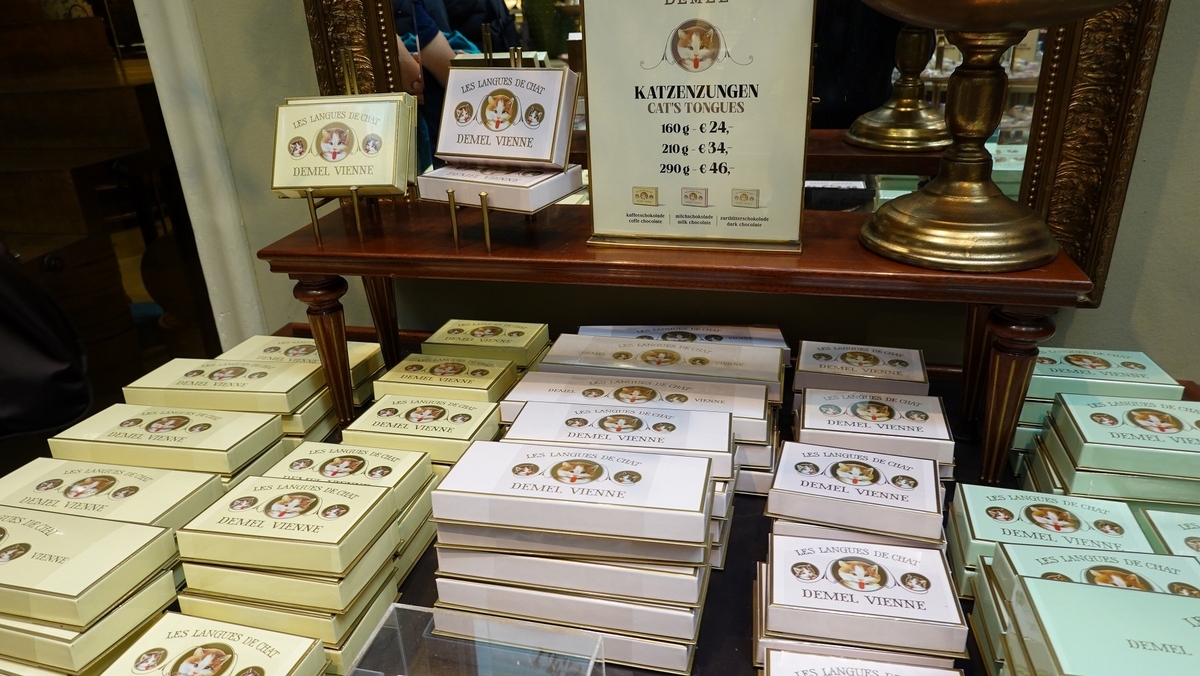

こちらは日本でもおなじみ、箱に猫のイラストが描かれたチョコレートです。チョコレートは猫の舌みたいな形状をしています。

スミレの砂糖漬けです。伝統の菓子として、ウィーンでよく見ます。

こちらは量り売りで買えるのでしょうか。100グラムで9ユーロという値札が見えます。

通りに面した1階窓際のキッチンスペースでは、店員がカイザーシュマーレンなどを作っていました。

「カフェ・モーツァルト」 天才作曲家の名を冠した名物店

続いては、「カフェ・モーツァルト」の紹介です。

「モーツァルト」は、ホテル・ザッハーと同じブロックに立地し、向かいには名画を多く所蔵するアルベルティーナがあります。

われわれの今回のカフェ巡りにおいて、夜食のために訪れた唯一のカフェが「モーツァルト」になります。日程の都合なので特に理由はないのですが、ここには夜食になりそうなメニューの用意が少しあって、翌午前0時まで営業しているという意味で、ディナーの店として選びやすかったです。

「モーツァルト」は、席の予約が可能です。ただ、われわれは何時に店に行くことができるか、その日だけは決められなかったので、予約なしに訪れました。

ウィーンを舞台にした映画としては「第三の男」が有名です。その映画内で名前が登場したカフェとして「モーツァルト」は知られています。ちなみに、店名は作曲家のヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに由来するのですが、特別な縁やストーリーがあって命名されたわけではないようです。

店内です。ほどよい高級感がありながらも、肩ひじ張ったような雰囲気はありません。われわれは午後7時ごろに訪れ、10分ほどの待ち時間で座ることができました。

先ほどの写真と反対側の様子。店内はそれほど広くはありません。席数は正確には数えていませんが、店内だけなら50前後かと思います。

ウィーンのカフェと言えば、新聞です。昔ながらの日本の純喫d茶と同じです。やはりコーヒーを楽しむ場に新聞は必須でしょう。日本もウィーンも同じです。

ケーキのショーケースです。「モーツァルト」は提携する「カフェ・ラントマン」からケーキの提供を受けているとのことです。ちなみに「カフェ・ラントマン」は、東京の青山に支店があります。われわれは青山の店は訪れたことがあったので、時間が限られた今回のウィーン旅行では、「ラントマン」には行きませんでした。

さて、ウィーンに来て地元の料理を何か食べなければ、ということで、まず真っ先に思い浮かぶ「シュニッツェル」を注文しました。薄いカツレツです。「インペリアル・カフェ」で見たシュニッツェルは「一人でこれを食べきるのは、なかなか厳しくないか」と思うような巨大サイズでしたが、「モーツァルト」はそれよりは一回り小さめでした。油がぎとぎとしていなくて、ほどよく塩味があり、肉も柔らかくて、おいしかったです。

もっとも、トンカツに慣れ親しんでいる日本人であれば、味にそれほど珍しさは感じないと思います。牛と豚の違いはあるにせよ、カツはカツですから。話のタネになると思って注文するのが、スタンスとして正しいでしょう。

シュニッツェルのような油ものを食べるなら、やはりサラダは欠かせません。このとき、あまりお腹が減っていなかったので、食事としてはこれら2点だけ注文しました。

さて、店の総括です。やはり「第三の男」に出てきた店という意味で、この映画のファンなら訪れた方がよいでしょう。そして、「モーツァルト」という大天才の名前を冠しているというだけでも、ウィーンを訪れた旅行者にとって語るに足るものがあるとは言えるでしょう。

「カフェ・ツェントラル」 文化人が集った理由に納得

次は「カフェ・ツェントラル」です。

ツェントラルは旧市街の北西側に位置し、「世界一美しい図書館」とも言われるオーストリア国立図書館の近くにあります。

こちらは1876年のオープンで、もとは「フェルステル宮殿」という建物でした。その豪華な内装が残っています。

作家のペーター・アルテンベルクやシュテファン・ツヴァイク、心理学者ジークムント・フロイト、画家オスカー・ココシュカら、多くの有名人が足しげく通ったことで知られています。ロシアの革命家レフ・トロツキーはオーストリアに亡命していたころ、ここでチェスを楽しんでいたといいます。まさに、ウィーンのカフェ文化を象徴する店の一つと言っても過言ではないでしょう。

というわけで、大変な人気店なので、このように入店待ちの行列ができています。われわれは予約して行ったので、この行列は回避できました。

店はY字路の起点に位置します。パラソルと積み重ねられた椅子が見えるので、日によっては使用しているのかもしれません。

こちらが店内です。まず、目につくのは、いくつもの柱です。所かまわず立ち並んでいます。そして、それらを結び合わせるようにしてアーチが連なり、曲線的な天井が出来上がっています。これまで見たことがないようなつくりで、とても面白く、美しいと感じました。

店の入り口で迎えてくれるのは、ペーター・アルテンベルクの像です。ここに連日通い詰めて執筆していたといい、自身の名刺にはツェントラルの住所を書いていたそうです。

ウィーンのカフェ、といえば新聞です。

ケーキのショーケースです。オーストリアのケーキはどちらかと言うと質実剛健で、味も見た目もそれほど華やかさを求めている感じがしないのですが、「ツェントラル」のケーキは印象が少し違います。とてもカラフルで、つくりも凝っています。

日本のデパ地下で見るケーキのような趣です。

ケーキとは別に、こうしたパン類も扱っています。

さて、ここから注文した品です。まずは、オーストリア定番の一皿「ターフェルシュピッツ」です。牛肉と野菜をブイヨンで煮込んだ料理です。肉は繊維がほどけるような食感で、コンビーフの缶詰に近いと言ったら分かりやすいでしょうか。さっぱりとした薄味なので、付け合わせのサワークリームと一緒に食べるとちょうどいいかもしれません。

注文したチョコ系のケーキです。

もう一つ、チョコ系のケーキ。甘いザッハトルテの残像が強くて、チョコレートケーキに少し警戒心を抱いていたのですが、いたって普通にバランスのよい味でした。

飲み物はオレンジジュースをオーダーしました。

最後にもう一度内観です。天井が高くて、開放感があって、本当に居心地がいい空間です。店内中央に立つ6本の柱を囲むように、ケーキなどのケースが並べられているレイアウトも心憎いものがあります。

ずっと座っていたいと思える店という意味では、100年前も同じだったのかもしれません。多くの文化人が集って、仕事をしたり、おしゃべりに興じたりして、独自の世界をはぐくんでいったのがうなずけるカフェでした。

「ツェントラル」では、オリジナル商品を扱っています。カフェスペースの隣に、物販用の部屋があり、そこで販売しています。

紅茶の缶です。

売っているのは、飲食系のものだけではありません。こちらは、スノーグローブです。土産になりそうです。

こちらは、「Artists Memory game」と書かれています。箱の表面に並ぶ写真は、かつてツェントラルに通い詰めたアーティストなのでしょう。なんのゲームなのかは分かりません。

こちらの販売スペース、店員はいません。自動精算機があるので、そちらで購入しましょう。ウィーンは地下鉄に改札がない点を見てもそうですが、みんな悪いことはしないだろうという性善説がベースにあるように感じます。仮にお金を払わずに持っていく人間がごくまれにいたとしても、そのために人を雇って人件費を払うのはプラスにならないという合理主義的な側面もあるのかもしれません。日本も見習うべきところがあるような気がします。

「ゲルストナー」 豪華絢爛な内装に魅せられ

では、最後の店になります。「ゲルストナー」です。旧オーストリア皇室御用達という伝統ある菓子店です。

ゲルストナーは、ウィーン国立歌劇場の向かいに立地しています。

創業は1847年です。オーストリアでは翌1848年、フランス2月革命が飛び火する形で3月革命が起きて宰相メッテルニヒが亡命しました。そして、「最後」のオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が即位しました。そんな時代から続いている店ということになります。

店内は3フロアに分かれています。飲食フロアは2,3階部分(地上階をカウントしないオーストリアの言い方だと1、2階部分)にあります。階段を上がりましょう。

まずは2階部分から。こちらは最近のおしゃれなカフェといった装いです。席数は多くありません。地元の方が多い印象でした。

そして、こちらが3階部分です。2階と雰囲気が一変し、金ピカの宮殿風になっています。

知らなければ、とてもカフェと思わないような美しい空間です。

精緻な天井画に豪華なシャンデリア。

こちらの部屋の向こうに、もう1部屋あります。席数は数えていませんが、合計で50~60席前後ではないかと思います。

ケーキのショーケースは席の近くにあるので、自分の目で見たうえで注文できます。

見た目に華があるケーキばかりです。

道を挟んで向かいにウィーン国立歌劇場があります。3階の窓からよく見えます。

こちらは、ウィーン国立歌劇場内の写真です。ゲルストナーは劇場内に独占的に店を出しており、軽食を提供しています。観客は幕間にこちらに来て、ワインやカナッペ(オープンサンドウィッチ)を楽しみます。

注文した品です。まずはオーストリアの定番料理「グラーシュ」です。分かりやすく言えば、ビーフシチューです。ハンガリーに起源があり、ドイツでも親しまれている料理です。味付け自体は日本のビーフシチューと似ていると思います。ただ、こちらの肉は繊維がほどけるような食感で、その点においては、ごろっとした肉が入っている日本のビーフシチューとやや違うかもしれません。繊維がほどけるという意味では、牛肉を使ったオーストリアの伝統料理「ターフェルシュピッツ」とよく似ています。

一つ目のケーキ、「シシィ トルテ」です。シシィとは、フランツ・ヨーゼフ1世の妻エリザベートの愛称です。無政府主義者に襲われて命を落とした悲劇の皇妃で、その美貌と人生のストーリー性ゆえに、今もなおオーストリアを代表するアイコンとなっています。

このトルテは、表面の白い層がキーポイントです。ほんの少しだけ噛み応えがあり、絶妙の甘さがあり、あまり食べたことがない味わいです。中にはカシスのマジパンが使われています。

もう一つ注文したケーキ。こちらはクリムトトルテ。画家グスタフ・クリムトと言えば、金色に彩られた「接吻」が有名です。そのイメージを基につくられてます。

注文したオレンジジュース。絞りたてのようなみずみずしさがありました。水は無料でついてきます。

1階はゲルストナーのケーキやプライベートブランド商品の販売スペースになっています。カフェスペースで飲食をして、そのレシートを販売スペースで見せたら、5%引きになります。

チョコレートなど、おしゃれな菓子がそろっています。

こちらはカナッペです。アフタヌーンティーで出てくるセイボリーのようなおしゃれな料理です。

こちらは、ウィーン国立歌劇場で撮影したゲルストナーのケースです。ゲルストナーの店内で売っているものと、まったく同じように見えます。でも、値札はこちらが少し高くなっています。

こちら、3個入りのチョコレート。おしゃれで、値段も手ごろで、土産としてとてもいいような気がします。

「ゲルストナー」の総括です。ここの最大の売りは、やはり豪華絢爛な内装でしょう。「カフェ・ツェントラル」もかつての宮殿を利用していますが、ここのような金ぴかの派手さはありません。「ゲルストナー」の3階部分は、かつての貴族になったような気持ちで飲食を楽しめるという意味で、ほかにはない魅力があると思います。

ウィーン美術史美術館 「世界一美しいカフェ」

世界的に有名なウィーン美術史美術館には、「世界一美しい」と称されるカフェがあります。こちらも行く予定で予約をしていたのですが、訳あって泣く泣くキャンセルしました。美術館そのものは訪れましたので、写真だけアップしておきます。「世界一」にたがわぬ豪華さでした。

吹き抜け空間をそのままカフェとして利用しています。

柱と柱の間から店内を見ることができます。

壁面の装飾も手が込んでいて、圧倒されるような空間です。

どうせ座るなら、下のフロアから吹き抜けになっているところに設けられた中央の丸い椅子がいいなと思いました。

上のフロアから見ると、このような感じです。ミラーボールのような青く光る球体が目立って見えます。

ウィーン美術史美術館には、建物そのものが観光地になり得るような豪華さがあります。絵画に興味がないような人であっても、ここは訪れる価値があると思います。

クレジットカードは使える? チップは?

さて、訪れた6店を振り返ってみましょう。

これらの店では、いずれもクレジットカードを利用できました。使用したのはVISAやMaster Cardです。

オーストリアにはチップの文化があります。

クレジットカードを利用する場合、店員に「チップはどうしますか?」と聞かれます。払う意思を伝えると、決済端末を渡され、自分で額を入力することになります。

相場としては、「10%未満でよい」とされています。また「端数を切り上げる」のが、よくある払い方のようです。

たとえば、請求が31.3ユーロだったとして、1.7ユーロをチップとすれば総額は33ユーロ、2.7ユーロなら34ユーロになります。1.7ユーロの場合、チップは5.2%、2.7ユーロなら8.2%になります。この辺はサービスに対する自分の評価で決めたらよろしいかと思います。

「クレジットカードで払う場合であっても、チップは現金の方が喜ばれる」という情報がネットなどで見られますが、少なくともわれわれは、そのように感じた場面は一度もありませんでした。カフェに限らず、他の飲食店でも同じです。そんなことのために現金を多めに用意しなければならない、といったことはないと思います。

どのカフェも接客は素晴らしく

最後に店員の接客についてです。

この記事のタイトルに「もてなしの精神がある店は?」と問いを投げながら、ここまでその点について全く触れていません。

なぜなら、それぞれの店で言及する必要がないからです。

一言でいえば、すべての店が素晴らしかったです。

「店員に横柄な態度をとられた」とか「人種差別的な扱いを受けた」といった情報がネット上などで時折見られます。もしかしたら、本当にそういう目に遭われた方もいらっしゃるのかもしれません。

ただ、われわれは、そんな不快な思いをすることは一度もありませんでした。

どの店の店員もきっちり正装しており、応対はとても丁寧でした。「ウィーンのカフェ文化を自分たちが守っているんだ」という気概のようなものがそこには感じられました。

外国にルーツがある人が半数を超えるウィーン

もっとも、これらのカフェに限らず、接客がひどいと感じたことは、今回のウィーン旅行では一度もありませんでした。

ウィーンっ子は保守的で、よそ者に冷たい面があるといった情報を見ていたので、少しばかり警戒して行ったのですが、まったくそんなことはありませんでした。ホテルもレストランも美術館も土産物店も、どこに行ってもウェルカムの空気があり、観光客として嫌な思いをすることは全くなかったです。

それは、外国にルーツがある人々がウィーンに多く住んでいることと関係があるのかもしれません。

オーストリア統計局(Statistics Austria)が出しているデータを見ると、2023年におけるウィーン市の人口195万3300人に対し、他国にルーツがある人々は98万2400人で、その割合は50.3%です。なんと半数を超えているのです。国連機関がある国際都市というだけでは説明がつかないような驚きの数字です。内訳は、オーストリアに移住した第1世代が73万9500人で、その子どもたちにあたる第2世代が24万2900人となっています。

オーストリア全体で見ると4人に1人

オーストリアという国全体でみると、人口898万9400人に対し、外国にルーツがある人は244万8800人で、27.2%になります。4人に1人以上です。この数字もかなり大きくて、オーストリアに抱いていたイメージとまるで違っていました。その中においても、ウィーン市の50%超は突出しています。

「ウィーンっ子が保守的」というのは、もしかしたらウィーン生まれウィーン育ちの人にちらほら見られる気質を指していて、それ自体は本当にそうなのかもしれません。ただ、今となってはこのように他国にルーツがある人が街中にあふれているので、目立たなく感じるのかと思いました。

ちなみに、外国にルーツがある人の出身地をみると、集計した年によって順位はやや変わるのですが、セルビア、ドイツ、トルコ、ボスニアヘルツェゴビナ、ポーランドといった国が上位に並んでいます。

事前にメニューを見ておくと安心

そんなわけで、ウィーンのカフェはどの店も、細かなことをそれほど考えることなく、気軽に訪れて大丈夫だと思います。

一つアドバイスをするなら、ケーキ以外の飲食を考えられている方は、事前にどんなメニューがあるのか、それぞれの店の公式ホームページで見ておくといいと思います。ケーキはショーケースを見て選べばいいので大丈夫なのですが、食事メニューはそういうわけにはいきません。分からない料理について下調べしておけば、当日の気が楽なのではないかと思います。

コメント