世に高級コーヒーは数多くあります。中でも、世界で最も値段が高いとされるのが、ブラック アイボリー(Black Ivory) です。タイなどの高級ホテルで提供されています。一体どんなテイストなのでしょう。バンコクのホテル、アナンタラ サイアムに行って、味わってみることにします。※ 2019年12月時点の情報、1バーツ=3.65円で計算。豆の生産に関する説明部分は、CBC、USA TODAYなど各メディアの記事を参照して執筆

ゾウのフンから採取

ブラック アイボリーのコーヒー豆は、ゾウの排泄物から採っています。そう、フンです。でも、フンと聞いて、身構えることはありません。そこには、きちんと意味があるのです。

生産のプロセスはこうです。まずはゾウに、標高1,500メートルというタイの高地で採れるアラビカ種のコーヒーの実を、果物などと一緒に食事として与えます。そのうち一部が豆の形を残して、フンとして出てきます。それらを拾い上げ、洗って、天日干しします。最後に、焙煎などの処理を施して、コーヒー豆として完成となります。

豆はゾウの腸内で15~70時間かけて、酵素によってタンパク質が分解されます。タンパク質はコーヒー豆にとって、苦味の成分となるものです。ゾウの腸を豆が通過することで、苦味が少ない味わいを実現できるというわけです。

同じような手法のコーヒー豆としては、ジャコウネコのコピ ルアクが有名です。プロセスや発想としては、ブラック アイボリーもコピ ルアクも同じです。

バンコク、プーケットなど16のホテルで提供

公式ホームページによると、ブラック アイボリーは、バンコク、プーケット、サムイ、チェンライ、モルディブ、マカオの16の高級ホテルで提供されています。

われわれは、今回のタイ旅行でバンコク滞在中に、ブラック アイボリーを飲みに行くことにしました。ホテルは、アナンタラ サイアムです。バンコクで最もにぎやかなサイアム地区に立地しており、街歩きをする上で便利がいいのでお勧めです。サイアム地区では、グランドハイアット エラワンもブラック アイボリーを扱っていますが、アナンタラの方が少し安いです。

ちなみに、両ホテルともホームページにフードとドリンクのメニューをアップしていますが、希少なブラック アイボリーは常に提供できる保証がないためか、記載していません。もし心配なようでしたら、事前にホテルにストックがあるか、メールなどで尋ねる方がいいかもしれません。実際にわれわれはそうしました。

税込み5,600円なり

さて、世界一高いとされるその値段ですが、アナンタラは1,300バーツ(4,750円)、グランドハイアットは1,500バーツ(5,480円)です。それぞれ付加価値税(VAT、日本で言う消費税)7%を加えた料金に、さらにホテルのサービス税10%が上乗せされ、合計すると、アナンタラは1,530バーツ(5,580円)、グランドハイアットは1,766バーツ(6,450円)になります。コーヒーとは思えない恐ろしい値段です。

アナンタラのメニューを見てみると、通常のホットコーヒーが180バーツ(660円)、カプチーノが200バーツ(730円)、アイスコーヒーが220バーツ(800円)になっています。ブラック アイボリーはこれらの6~7倍の値段になり、突出して高いことがお分かりいただけると思います。

では、行ってみましょう。12月上旬、アナンタラのエントランスは、クリスマスの飾りつけで彩られていました。

美しいサイフォンで抽出

エントランスを入ってすぐ右手、「ザ・ロビー」でブラック アイボリーを飲むことができます。仕切りのない開放的な空間で、ソファー席が多くあります。

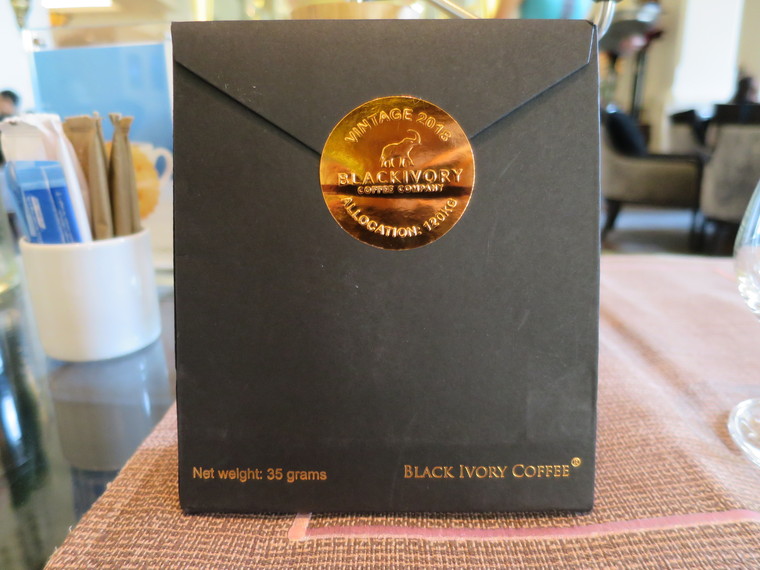

ブラック アイボリーを注文すると、まず、紙製のパッケージに入った状態で豆が出されます。間違いなくブラック アイボリーを使いますよ、という客へのアピールでしょう。金色のシールが目を引きます。袋の下部に記載されていますが、豆の量は35グラムです。

豆を1粒取り出してみました。普通の豆と比べて、とりたてて違いがあるようには見えません。言うまでもないことですが、きちんと洗浄されているため、フンのにおいはしません。

専用のコップが出てきました。ティーカップではなく、耐熱ガラスのコップです。ゾウの絵とブランド名があしらわれています。

続いて、コーヒーを抽出するサイフォンが運ばれてきます。ブロンズ色が美しい器具で、高いコーヒーを飲むのにうってつけの雰囲気を演出してくれます。ネットで調べた限り、ブラック アイボリーを扱っているホテルはどこでも、この天秤式と呼ばれるサイフォンを使っているようです。ちなみに、サイフォンの左手に手動のコーヒーミルがありますが、ホテルのスタッフがその場で挽いてくれます。

用いる水の量は350ミリリットルです。

挽いたコーヒー豆を左側の透明な容器に入れた後、右側のフラスコに水を入れます。

アルコールランプに火をともします。

水が沸騰するまで待ちます。

サイフォンが面白いのはここからです。沸騰水は、管を通じて豆が入った側の容器に一気に流れ込みます。ここでコーヒーが出来ます。ほどなくして、今度は逆流が始まって、コーヒーはフラスコへと戻っていきます。沸騰水の気化に伴うフラスコ内の圧力の変化によって、こうした現象が起きるのです。

フラスコに付いている取っ手をひねると、コーヒーが出てきます。

洗練されたホテルの空間とサイフォンの造形美が、とてもマッチします。

これがブラック アイボリーコーヒーです。容器が蒸気で曇っていなければ、ワインのようにも見えます。

薄くて軽い 未知なるテイスト

さて、その味です。

ひと言で言えば、とにかく薄くて、さらりとしています。売り文句の通り、苦みはほとんど感じません。浅挽きで薄味のコーヒーを日本ではアメリカンと呼びますが、それとは比較にならないくらい軽めの味わいです。色を見ても、通常のブラックコーヒーからはほど遠く、濃い紅茶に近い透き通った褐色です。

実際に、お茶っぽい風味も混じっているように感じました。強いて言えば、ほうじ茶に近いでしょうか。和の趣きのような香ばしさが、口の中にほんのりと広がります。それでも、舌先にはコーヒーらしい引き締まった酸味が後味として残ります。

シンプルそうに思えて複雑で、さっぱりしているようで含みが多く、その味はどうにもつかみきれません。ブラック アイボリーをブルーマウンテンなど世に知られた高級コーヒーの延長線上にあるものとして期待するのは間違いです。まったくの別物です。

おいしいとか、値段にふさわしいとか、そういう観点で語るのは野暮というものでしょう。ゾウの腸内を通って変質した豆によって、こういうテイストのコーヒーが生まれ、世界一の高価格で流通しているのだと知るだけで十分です。目を見開かされるような未知との遭遇には、それだけで大きな価値があると思います。

なぜこんなに高いのか

ジャコウネコを使ったコピ ルアクも高価なコーヒーとして知られていますが、ブラック アイボリーは比較にならないほどの値段で取引されています。アマゾンで検索してみると、コピ ルアクの豆が100グラム3,000~4,000円で売られているのに対し、ブラック アイボリーはアナンタラが用いているのと同じ35グラムのパッケージが10,000円前後で販売されています。

なぜ、ブラック アイボリーはこんなに高いのか。それは、1キロの焙煎された豆を作るために、33キロものコーヒーの実をゾウに食べさせる必要があるからです。

生産効率が悪い理由は、ゾウが実を食べる際に豆をかみ砕いてしまうことがあるからだと言います。また、背丈の高い草むらや川の中で排泄されると、豆を回収できなくなるそうで、思うにまかせない大型動物を相手にする難しさがあるようです。

そして、ゾウが食べるのは、当然ながらコーヒーの実だけではありません。生産者側では1頭につき、バナナなどを食事として、1日あたり150キロ与えていると言います。他の動物と比べても、圧倒的に食費が高くつきます。

こうした理由から、どうしてもブラック アイボリーは高価になってしまうのです。

生みの親はカナダ人の実業家

ブラック アイボリーを存分に味わったところで、その歴史について触れてみたいと思います。

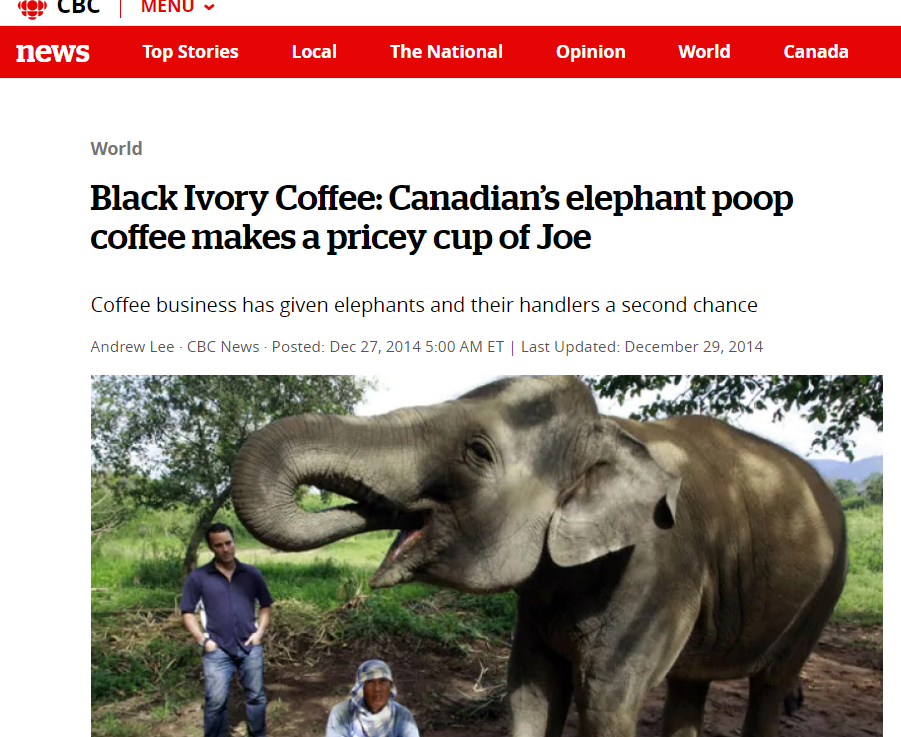

ブラック アイボリーの開発を進めたのは、カナダ人の実業家ブレーク・ディンキン(Blake Dinkin)氏です。

コピ ルアクの生産から路線変更

ディンキン氏はかつて、コーヒー発祥の地とされるエチオピアで、コピ ルアクの生産に携わっていました。国際的で、インパクトのある仕事をしたいという思いからだったと言います。しかし、そこで、狭い檻の中に閉じ込められ、コーヒーの実を無理に食べさせられているジャコウネコの現実を目の当たりにします。これは倫理的に許されるものなのだろうかと考えたそうです。

こうした虐待とも言えるような手法を避けつつ、同じようなコーヒー豆を作れないか。カバ、サイ、ラクダといった動物で検討を進める中で、たどり着いたのがゾウでした。

保護活動を進める財団とタッグ

どの国を拠点に生産に乗り出すか、ディンキン氏に選択肢は多くありませんでした。ゾウが生息していて、コーヒーを栽培している国は限られるからです。

ディンキン氏は東南アジア各地で視察を重ねた結果、木材の伐採などによって行き場を失うなどしたゾウの保護にあたっているタイ北部のゴールデントライアングル アジアゾウ財団(The Golden Triangle Asian Elephant Foundation)と手を組み、生産を進めることを決めました。

ゴールデントライアングルはタイ、ラオス、ミャンマーの3カ国が接する地域で、かつて麻薬の原料となるケシの世界最大の産地だったことで知られています。麻薬王クン・サが君臨したことでも有名です。

麻薬からコーヒーへの転換が進められたのは、30年ほど前のことです。麻薬取引に対する国際社会の厳しい非難を受けて、タイは王室が設立したメーファールアン財団の指導の下、1988年に麻薬撲滅をめざすドイトン・プロジェクトを始めました。旗振り役は、プミポン国王(当時)の母親ソンワーン皇太后です。皇太后がケシに代わって生産を奨励した作物の一つが、コーヒーでした。ゴールデントライアングルで作られるコーヒーは、ドイトンコーヒーという名で、今では各国で知られるようになっています。

ディンキン氏が求めるゾウとコーヒー、その両方がゴールデントライアングルにはそろっていたのです。環境はここに整いました。

カフェインの影響を獣医がチェック

ディンキン氏のプランは、ゴールデントライアングル アジアゾウ財団にとっても悪い話ではなかったようです。というのも、ゾウを養うには、食費を含めて多くのコストがかかるためです。コーヒー生産とかかわることで、少しでも運営費の足しになればと考えたのです。

ただ、カフェインを含んだコーヒーの実を与えることで、ゾウの健康に影響が出ないか、当初は心配したと言います。そこで、実を食べたゾウの血流を、獣医に調べてもらうことにしました。カフェインは、検出されませんでした。この結果をもって、財団側はディンキン氏にゴーサインを出しました。

完成まで9年の歳月

ディンキン氏は当初、地元の人たちとの文化や言語の違いによるコミュニケーションの難しさに随分とまどったと言います。住民たちの協力なしに、生産は進みません。理想とするコーヒーの味には、なかなかたどり着くことができませんでした。

試行錯誤を繰り返すこと9年、ゾウのフンから採ったコーヒー豆はついに完成します。ブランド名をブラック アイボリーにして、2012年から販売を始めました。

売り上げの一部はゾウのケアに

ディンキン氏の活動は、地域に小さな変化をもたらしたようです。

ゴールデントライアングルには、ゾウ使い(mahout)と呼ばれる人たちがいます。広くゾウの世話に当たる仕事を指すようですが、収入は少なく、大変貧しいと言います。

それでも、ブラック アイボリーの生産が軌道に乗ることで、コーヒーの実をゾウに与えたり、ゾウのフンから豆を拾い上げたりする仕事が生まれて、ゾウ使いやその妻たちの収入が上がったそうです。

また、ゴールデントライアングル アジアゾウ財団は、ブラック アイボリーの売り上げの一部を受け取って、保護したゾウのケアに当てています。大変意義深いことです。

これらの事実に、ディンキン氏は達成感を得ているそうです。

ブラック アイボリーの生産量は、年に220キロと決して多くありません。それでも、ディンキン氏に規模を追い求める考えはなく、自ら「ニッチなビジネス」と語る特異なコーヒー豆を、変わらず作り続けていく決意を語っています。

ブラック アイボリーについては、以上です。

次ページの旅行記2では、ニューハーフショーを行っているカリプソ シアターについてです。

コメント